Der Krieg und die Spanische Grippe hatten Bevölkerung und Wirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen. Besonders spürbar war der Energiemangel: Die prekäre Kohleversorgung, die hohen Preise für Petrol und Brennholz machten die Elektrizität zur neuen Wunderwaffe. Der Ausbau der Stromproduktion wurde vorangetrieben und gleichzeitig auch die Nachfrage angekurbelt. Und auch über die Elektrizitätsversorgung im Winter und die Frage, ob der Bund eine steuernde Rolle beim Ausbau der Elektrizitätsproduktion übernehmen soll, wurde diskutiert. Eine Zeitreise durch Originalquellen aus den Grippejahren 1918/19.

Kohle ist knapp

Das Oberländer Tagblatt berichtete im Dezember 1918 (Link) über die «schweren Folgen unserer Kohlennot»: Die Versorgung der Schweiz mit deutscher Kohle sei aufs äusserste in Frage gestellt. Die Kohlvorräte der SBB reichten nur noch bis in die dritte Dezemberwoche, deshalb drohe eine vollständige Einstellung des Eisenbahnverkehrs. Eine Vorahnung davon habe man ja während des Landesstreiks bekommen. Es sei gar nicht auszudenken, was ein Winter ohne Kohle für die Bevölkerung, die durch ungenügende Ernährung ohnedies geschwächt sei, bedeuten würde. Die Grippe, die noch lange nicht erloschen sei, würde neuen, unbegrenzten Nährboden finden.

Stadtgas: Lediglich eine moralische Lieferpflicht

Die Probleme der Kohleversorgung betraf insbesondere die Städte, die daraus ihr Stadtgas produzierten. Exemplarisch dazu die Antwort von Stadtpräsident von Steiger auf eine Interpellation im Berner Stadtrat vom März 1918 über die das Intelligenzblatt für die Stadt Bern berichtete (Link). Von Steiger führte aus, dass die städtische Beleuchtung bereits von 2’174 auf 796 Laternen reduziert worden sei, die nur noch sechs Prozent der Gaserzeugung verbrauche. Um Gas zu sparen, würden zudem die Elektrizitätsanschlüsse ausgebaut. Das Elektrizitätswerk führe diese Anschlüsse gratis aus, gebe die Zähler gratis ab und habe ausserdem 35’000 Franken für den Ersatz von Küchenlampen in den neu angeschlossenen Haushalten investiert. Diese Elektrifizierung habe grosse Einsparungen an Kohle und Gas gebracht. Falls das Gaswerk tatsächlich den Betrieb einstellen müsste, würde dies in den Abendstunden zwischen 6 und 8 Uhr erfolgen. Im Übrigen bestehe für das Gaswerk keine rechtliche, sondern lediglich eine moralische Verpflichtung für eine dauernde Gaslieferung.

Energiemangel verzögert Bauarbeiten am Hauptgebäude der ETH Zürich

Im Bericht des Bundesrats über seine Geschäftsführung im Jahr 1918 (Link) ist nachzulesen, dass die «Schwierigkeiten in der Versorgung des Landes mit Brennmaterialien und die infolgedessen notwendig gewordenen Massnahmen zur Einschränkung des Verbrauches von Brennstoffen, Gas und elektrischer Energie» auch an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich für Probleme sorgte. Die Stundenpläne wurden so umgestellt, dass möglichst viel Energie eingespart werden konnte. Weiter gab es Verzögerungen von Bauarbeiten am Hauptgebäude: «Im Frühjahr und Sommer machte sich der Mangel an gelernten Arbeitern, speziell an Maurern, stark hemmend fühlbar, als weitere Hemmnisse traten hinzu die Grippeepidemie und dann der Generalstreik, sowie der Benzinmangel für die Lastautos.»

Petrolverbrauch wird eingeschränkt

Auch Petrol, das teilweise zum Kochen oder für die Beleuchtung genutzt wurde, war knapp. Im Mai 1918 informierte das Volkswirtschaftsdepartement die Kantone (Link): «Die Vorräte an Petrol sind so gering und die Einfuhr ist so knapp, dass wir Sie dringend ersuchen müssen, alle Massnahmen zu treffen, die geeignet sind, den Petrolverbrauch einzuschränken. Was im Sommer verbraucht wird, wird uns im Winter fehlen. … In erster Linie wird man Petrol denjenigen geben, die nur mit Petrol kochen können. Petrol zu Beleuchtungszwecken soll während des Sommers nicht abgegeben werden. Vor allem ist es unzulässig, dass Familien, die über Gas oder Elektrizität verfügen, Petrol als Notreserve kaufen können.»

Trockener Winter führt zu Produktionseinbussen bei der Wasserkraft

Ebenfalls im Mai 1918 berichtete der Bundesrat (Link) über die geringen Niederschläge im Herbst und Winter 1917/18. Dies führte im Laufe der langen Kälteperiode um die Jahreswende überall zu Wassermangel, was die Produktionsfähigkeit der Elektrizitätswerke wesentlich verminderte. «Da die Erzeugung elektrischer Energie durch Kohle mit Rücksicht auf die notwendige Kohlenersparnis untersagt werden musste, trat überall Mangel an elektrischer Energie ein. Es musste daher einerseits für haushälterische Verwendung der Wassermengen durch zweckmässige Regulierung der Seen und Akkumulierungsbecken und anderseits für strikte Durchführung der Sparmassnahmen hinsichtlich des Verbrauches elektrischer Energie Sorge getragen werden.»

Elektrischer Strom zum Kochen zu ermässigten Preisen

Weil Gas knapp war, wurde zunehmend Elektrizität als Alternative empfohlen. Der Grütlianer wies im April 1919 (Link) darauf hin, dass das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich während des Sommerhalbjahres elektrischen Strom für Kochzwecke zum ermässigten Preise von 10 Rappen pro Kilowattstunde aus dem Lichtnetz an Haushaltungen abgeben werde. «Mit Rücksicht auf die anhaltend ungenügenden Zufuhren von Kohlen sind die Vorräte des städtischen Gaswerkes erheblich zurückgegangen und eine weitgehende, freiwillige Einsparung von Kochgas während des Sommerhalbjahres liegt im Interesse aller. Es ist also notwendig, dass sämtliche Inhaber von elektrischen Hilfskochapparaten wie Rechauds, Kochplatten, Schnellkocher dieselben nicht nur gelegentlich, sondern täglich benützen, was bei diesem niederen Spezialtarif auch eine finanzielle Ersparnis für die Kochstromabonnenten bringt.»

Werbung für elektrische Kochplatten, Le conteur vaudois, 29. November 1919 (Link)

Wunderwaffe Elektrizität: Raus aus der Auslandabhängigkeit

Angesichts der prekären Energieversorgung und der damit verbundenen Abhängigkeit vom Ausland, wundert es nicht, dass der Grütlianer im Januar 1919 (Link) das nationale Elektrifizierungsprogramm in England in höchsten Tönen lobte: «Die Vorteile eines solchen nationalen Elektrizitätssystems sind unabsehbar. Auf jeden Fall darf die Schweiz mit Interesse die Verwirklichung dieser Pläne verfolgen. Während des Krieges mussten wir ja zur Genüge erfahren, was es heisst, in der Kohlenfrage von einem Lande abhängig zu sein. Die notwendige raschere Durchführung des Elektrifizierungsprogramms in der Schweiz bedeutet einen Schritt näher zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit.»

Nachfrage nach Elektrizität in der Nacht und im Sommer ankurbeln

Zwar wurden damals in der Schweiz immer mehr Kraftwerke gebaut, doch die Nachfrage stieg nicht gleichermassen an. Strom kam vor allem in Gewerbebetrieben und Dienstleistungsgebäuden zum Einsatz. In Haushalten wurde er meist nur zur Beleuchtung, aber nicht fürs Kochen oder Waschen verwendet. Verbraucht wurde die Elektrizität deshalb vor allem tagsüber und im Winter. Nachts und im Sommer blieben die jungen Kraftwerke auf ihrer Stromproduktion sitzen.

Ein Problem, für das es Lösungen brauchte. So berichtete die Engadiner Post Ende Januar 1918 (Link), dass sich das Elektrizitätswerk zwar gut entwickle. Jedoch sei die Hauptbelastung der Zentrale im Dezember. Während der Sommermonate blieben aber grössere Kraftmengen unbenutzt. In Anbetracht der horrenden Holzpreise und dem Gebot, Brennmaterial zu sparen, erscheine deshalb die Frage der elektrischen Heizung der Bäder prüfenswert.

Nachtstrom fürs Heizen von Wohnungen

Elektrizität wurde auch fürs Heizen von Wohnungen zur Wunderwaffe erklärt. Denn so liess sich der überschüssige Nachstrom verwerten. Das Geschäftsblatt für den oberen Teil des Kantons Bern meldet dazu im Dezember 1919 (Link): «Infolge des hohen Preises und der Knappheit der Brennstoffe gilt heute mit Recht die Elektrizität als die geeignetste Heizquelle für Wohnräume. Unsere Elektrizitätswerke können jedoch der grossen Nachfrage nach Heizstrom während der Tageszeit auf die Dauer nicht entsprechen, haben aber während der Nachtstunden noch grosse Strommengen zur freien Verfügung und geben zu dieser Zeit den Strom nach besonders billigen Tarifen ab. Dadurch werden die Wasserkräfte günstig ausgenützt, weil sie ununterbrochen nützliche Arbeit leisten. Zur Ausnützung dieser billigen Nachtkraft benützt man die elektrischen Speicheröfen, von denen in verschiedenen Gegenden der Schweiz schon viele hunderte im Gebrauche sind. Diese Heizart ist wegen des billigen Betriebes und der Sauberkeit jeder andern überlegen.»

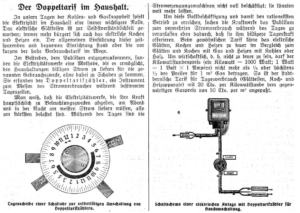

Der Doppeltarifzähler

Die Geschichte der «Schweizerischen Elektrizitätszähler» legt ein langer Artikel von 1920 in der Zeitschrift «Schweizer Schule» (Link) dar. Darin wird erklärt, warum Elektrizitätswerke den Strom zu bestimmten Tageszeiten billiger abgeben können und es darum einen Doppeltarifzähler braucht: «Es hängt dies davon ab, dass die gesamte Anlage eines Elektrizitätswerkes so bemessen sein muss, dass sie jederzeit dem maximalen Bedarf an elektrischer Energie gerecht zu werden vermag. Zu solchen Tageszeiten, wo dieser maximale Bedarf wesentlich unterschritten wird, hat das Werk genügend Strom abzugeben und will daher zur Benützung elektrischer Energie anregen. Zu andern Tagesstunden, beispielsweise während der Hauptbeleuchtungszeit am Abend, ist das Werk fast voll belastet, und hat gar kein Interesse daran, dass die Belastung noch weiter gesteigert wird. Hier ist ein Kilowattstundenpreis am Platze, der so hochgehalten ist, als es mit Rücksicht auf die Konkurrenzbeleuchtungspreise irgendwie angeht. Dieser Preis verbietet die Benützung von Kochapparaten, deren Betrieb erst bei bedeutend tieferen Preisen rentabel ist.»

Ein Artikel in der Berner Woche vom Oktober 1918 (Link) kommt betreffend Doppeltarif eindeutig zur Sache: «Um diese Vollbeschäftigung und damit den rationellsten Betrieb zu erreichen, suchen die Kraftwerke das Publikum zum vermehrten Stromverbrauch während des Tages zu veranlassen eben dadurch, dass sie ihm billigere Tageskraft offerieren.»

Die Berner Woche vom 5. Oktober 1918 (Link)

Die elektrische Energie als Herrscherin einer neuen Ära

Das Intelligenzblatt für die Stadt Bern schwärmte im Februar 1918 (Link) über die Elektrizität in Küche und Haus: «Kleinlaut und besiegt sind die einstigen Verächter der elektrischen Energie in ihrer Verwendung im Haushalt. Schmählich sind sie von den «guten alten» Brenn- und Heizmaterialien im Stiche gelassen worden, und heute beten sie ehrerbietig die segenbringende «weisse Kohle», den elektrischen Strom, an. In elektrischen Bratpfannen schmort heute der Braten, in der elektrischen Kaffeekanne brodelt das braue Getränk, elektrische Kochtöpfe behandeln den Siedeprozess, das elektrische Glätteeisen tritt in Funktion. Elektrisch wärmt man sich die Füsse, elektrisch wird die Wohnung geheizt. Siegreiche Strahlen verbreitet heute das elektrische Licht in Haus und Hof, auf der Strasse und im Geschäft und lacht Hohn dem argen Petroleummangel. Und über allem Zeitgemässen dominiert triumphierend die elektrische Energie als Herrscherin einer neuen Ära.»

Werbung für Elektroboiler in der NZZ, 13. Dezember 1918 (zeitungsarchiv.nzz.ch)

Neue Verteilnetze für Strom in jedem Haushalt

Die Bemühungen, Elektrizität als sichere, einheimische und saubere Energiequelle zu vermarkten, zeigten rasch Erfolg. So berichtete das Geschäftsblatt für den oberen Teil des Kantons Bern im Dezember 1919 (Link) aus dem Oberhasli: «Wohl niemand hätte sich vor dem Krieg gedacht, dass die Elektrizität einen solchen Aufschwung, namentlich auf dem Lande, nehmen würde. So haben in der Kirchgemeinde (Einwohnergemeinden Meiringen, Hasliberg und Schattenhalb) allein sämtliche Ortschaften die elektrischen Verteilungsnetze erstellen lassen und das elektrische Licht eingeführt, oder führen es diesen Winter ein. Nachdem nun das elektrische Licht fast in jedem Hause Einlass gefunden hat, wird auch nach und nach die elektrische Küche ihren Einzug halten.»

Werbung für Elektrischer Heizen und Kochen 1918 (Link)

Auch das Bundeshaus in Bern braucht mehr Strom

Auch im Bundeshaus in Bern stieg übrigens der Stromverbrauch. Mitte Mai 1918 erklärte der Bundesrat in seiner Botschaft zu den Nachtragskrediten für 1918 (Link): «Infolge der im Laufe des Krieges erfolgten starken Personalvermehrung in den Bureaux der Bundeshäuser hat die Beleuchtungseinrichtung eine wesentliche Ausdehnung erfahren. Der elektrische Stromverbrauch hat derart zugenommen, dass die zu dessen Feststellung aufgestellten Wattmeter nicht mehr genügen und durch neue ersetzt werden sollten. … Die Erstellungskosten für diese Neuanlage und die baulichen Arbeiten kommen auf rund Fr. 8’500 zu stehen.»

Mehr Nachfrage – mehr Kraftwerke

Durch die zunehmende Nutzung der Elektrizität witterten die Elektrizitätsunternehmen gute Geschäfte und planten und realisierten weitere Kraftwerke. Im April 1919 berichteten die Neue Zürcher Nachrichten (Link) über die Zentralschweizerischen Kraftwerke CKW. Die Brennstoffnot habe sowohl Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft als auch Private dazu gezwungen, in vermehrtem Masse zur Elektrizität Zuflucht zu nehmen: «Besonders sei die vorteilhafte Verwendung elektrischer Kraft für die Torfgewinnung, zum Dörren von Obst und Gemüse, sowie für Koch- und Wärmezwecke erwähnt. Die Erschliessung neuer Kraftquellen musste als eine unumgänglich notwendige Bedingung für eine gedeihliche Fortentwicklung des Unternehmens erkannt werden: Es wurden auch bereits mehrere Projekte ausgearbeitet und zur Konzessionierung angemeldet.»

Technische Träume, Forschung und Entwicklung

Dass Elektrizität nicht nur aus Wasserkraft gewonnen werden kann, wusste man schon damals. In einem aus heutiger Sicht sehr lesenswerten zweiteiligen Artikel in der SMUV-Zeitung vom Januar 1918 (Link Teil 1, Link Teil 2) listet der Autor verschiedenste Technologien auf: Windenergie, Wellen- und Gezeitenkraftwerke, konzentrierte Solarenergie, Vergasung von Biomasse, Nutzung der Erdwärme, drahtlose Energieübertragung, Atomenergie. Er bezeichnete diese Technologien damals als «technische Träume», heute ist vieles davon Realität.

Dass es zum weiteren Ausbau der Elektrizitätsnutzung auch Forschung und Entwicklung brauchte, war klar. So wundert es nicht, dass sich auch die Schweizer Industrie an den Arbeiten und den Kosten beteiligen wollte. Das Oberländer Tagblatt berichtet im Juli 1918 (Link), dass der Bundesrat gerade eine hochherzige Schenkung der Schweizer Aluminium-Industrie Neuhausen an die Eidgenössische technische Hochschule verdankt habe. «Mit der Summe von 500’000 Franken will der Bundesrat eine Stiftung «Aluminium Fonds Neuhausen» und einen Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Untersuchungen auf dem Gebiete der angewandten Elektrizität schaffen.»

Auch die Porzellanfabrik Langenthal stieg ins elektrische Geschäft ein. Die Neuen Zürcher Nachrichten meldeten im September 1918 (Link), dass das Unternehmen seinen Geschäftsbereich von Haushaltsporzellan zur Herstellung von Isolierporzellan erweitere. Diese sei für die Elektroindustrie sehr wichtig, denn es herrsche derzeit grosser Mangel an solchen Materialien und der Bedarf nehme infolge der grossen Entwicklung und Zukunft der Elektrizität ständig zu.

Zankapfel Wasserkraft: Der Bund will vermitteln

Damals wie heute gab es Interessenskonflikte beim Ausbau der Wasserkraft, wie der Bundesrat in seinem Bericht über seine Geschäftsführung im Jahr 1918 (Link) ausführt: «Trotz dem dringenden Bedarf an elektrischer Energie sind im verflossenen Jahre verhältnismässig wenig Konzessionen erteilt worden, die sehr grosse Werke betreffen. Eine sehr ernste Pflicht aller Beteiligten ist es, die Nutzbarmachung der Wasserkräfte künftig in noch stärkerem Masse zu fördern. Es scheint, dass die Mittellinie für den Ausgleich der Interessen zwischen Verleihungsbehörde und Bewerber oft schwer zu finden ist. Die Abteilung für Wasserwirtschaft ist gerne bereit, hierbei beratend mitzuwirken und begrüsst es, wenn sie in diesem Sinne tätig sein kann. Für den Fall, dass eine Einigung zwischen den Vertragsparteien nicht möglich sein sollte, kann der Bundesrat letztinstanzlich angerufen werden. Der Bundesrat kam bisher noch nie in den Fall, in diesem Sinne die Leistungen festzusetzen.»

Bundesrat plädiert für massvolle Konzessionsbedingungen

Ein Jahr später, im Geschäftsbericht 1919 (Link) freute sich der Bundesrat, dass «die gegenwärtige Entwicklung des Ausbaues unserer Wasserkraftanlagen mit ziemlicher Sicherheit darauf hinzuweisen scheint, dass der Stillstand im Ausbau solcher Werke, der die ersten Kriegsjahre kennzeichnete, endgültig überwunden sein dürfte. Hierzu mag neben den andauernd schlechten Verhältnissen und Aussichten unserer Kohlenversorgung auch die allmählich sich Bahn brechende Erkenntnis beigetragen haben, dass die Nutzbarmachung des unsern Flüssen innewohnenden Arbeitsvermögens nicht durch allzu erschwerende Konzessionsbedingungen gehemmt werden darf. Tatsächlich werden ja auch die Interessen der verleihenden Gemeinwesen durch ihren Entschluss, massvolle Konzessionsbedingungen zu bewilligen, ebenso gut gewahrt wie bei der Forderung sehr hoher, vom Konzessionär einzugehender Verpflichtungen. Der durch ein solches Vorgehen geförderte rasche Ausbau der betreffenden Wasserkräfte dürfte infolge der rascher fällig werdenden Wasserzinse und übrigen Leistungen den momentanen Kapitalausfall, der bei Aufstellung gemässigter Konzessionsbedingungen scheinbar in den Kauf genommen wird, in den meisten Fällen reichlich wettmachen, ganz abgesehen von dem Nutzen, den die dadurch ermöglichte rasche Bereitstellung neuer Energiequellen für die Entwicklung unserer gesamten Volkswirtschaft in sich schliesst.»

Garantien zum Schutz der «Schönheit der Gegend»

Doch Opposition gegen den Ausbau der Wasserkraft gab es immer wieder. So berichteten die Neuen Zürcher Nachrichten im März 1919 (Link) über zwei Wasserkraftprojekte beim Silsersee und Silvaplanersee: «Die Werbung um die Gunst des Engadiner Völkleins ist bei beiden Parteien gross. In St. Moritz, Maloja und andern Gemeinden sind bereits Versammlungen einberufen worden, in denen die Projekte in grossen Zügen dargelegt wurden, mit Garantien des unbedingten Schutzes der Schönheit der Gegend. Der Zeitpunkt zur Anbringung solcher Projekte zur Einführung der Elektrizität, ist jetzt, nachdem man die üblen Folgen der Abhängigkeit vom Ausland für die schwarze Kohle so sehr zu spüren bekommen, äusserst günstig und doch scheint sich die Opposition gegen die Projekte in letzter Zeit immer stärker geltend zu machen. So sollen sich auf eine Umfrage bei den Gemeinden des Kreisamtes Oberengadin, St. Moritz und Celerina scharf ablehnend verhalten haben, desgleichen auch der Kur- und Hotelierverein St. Moritz.»

Der Standpunkt der Rentabilität

Ebenfalls im März 1918 äusserte sich ein kritischer Autor in der Engadiner Zeitung (Link): «Wir sind fast alle Laien, denen man lang Projekte erklären kann, sie mögen günstig sein, sie mögen denjenigen, welche die Konzession nachsuchen, ein enormes Geld abwerfen, die Frage bleibt: leidet unser Tal keinen Schaden? Nicht nur Sils, Silvaplana, St. Moritz, auch andere Gemeinden werden in Mitleidenschaft gezogen, denn das Wasser, das ins Bergell fliesst, kann seinen natürlichen Lauf nicht mehr einhalten. Und die Landschaft? Man kennt die Techniker und die Gesellschaften. Ist einmal ein Projekt zustande gekommen, so gibt es nur einen Standpunkt für sie: den der Rentabilität!»

Wie ein Wasserfall bezahlt wird

Wie lukrativ die Wasserkraft auch für Gemeinden sein konnte, zeigt beispielhaft der Pissevache Wasserfalls (Wikipedia) in der Gemeinde Vernayaz im Unterwallis. Im Februar 1918 berichtet das Intelligenzblatt für die Stadt Bern (Link) unter dem Titel «Wie ein Wasserfall bezahlt wird», dass die Gemeinde für den Verkauf des Wasserfalls eine einmalige Summer von 6’000 Franken erhalten hatte. Weiter würde sie 15’000 Franken beim Abschluss des Vertrags und weitere 15’000 Franken beim Beginn der Bauarbeiten einstreichen. Ausserdem sollte die Gemeinde 50 Franken für jede Pferdekraftleistung des Wasserfalls erhalten, im Minimum 4’000 Franken pro Jahr. Und schliesslich sollte jeder der 190 Haushalte der Gemeinde für die Dauer der Konzession 20 Franken kassieren.

Ungenügende Stromversorgung im Winter

Angesichts des stetig steigenden Stromverbrauchs lief der Ausbau der Wasserkraft nach dem Geschmack vieler und auch des Bundesrats zu langsam. Speziell sorgte sich der Bundesrat in seinem Geschäftsbericht von 1919 (Link) über die ungenügende Stromversorgung im Winter: «Es sei darauf hingewiesen, dass die seit zwei Jahren jeweilen im Winter sich fühlbar machende Energieknappheit nicht etwa durch eine vermehrte Energieausfuhr, sondern ausschliesslich durch erhöhten Bedarf im Inlande verursacht worden ist. Dieser Mehrbedarf ist nicht nur eine unmittelbare Folge der Kohlenknappheit, sondern auch der Kohlenpreise. Erstere wird wohl allmählich verschwinden, die Preise dagegen werden wohl dauernd hoch bleiben. Diese Verhältnisse hatten neben schweren Schädigungen und Unannehmlichkeiten wenigstens ein Gutes zur Folge: Der Übergang zum elektrischen Betrieb setzte nicht nur bei den Bahnen, sondern auch bei der gesamten Industrie mit Beschleunigung ein. Es wird noch auf Jahre hinaus mit einem stark ansteigenden Verbrauch an elektrischer Energie im Inland zu rechnen sein. Anderseits hat der Krieg hemmend auf den Bau neuer Werke gewirkt, so dass die Energieknappheit im Winter noch während einer Reihe von Jahren nicht verschwinden wird.»

Kritik an Stromexporten

Im Mai 1918 erliess der Bundesrat eine Verordnung über die Ausfuhr elektrischer Energie ins Ausland, wie das Oberländer Tagblatt berichtete (Link). «Die Ausfuhr bedarf einer Bewilligung des Bundesrats, diese wird aber nur erteilt, wenn das öffentliche Wohl durch die Ausfuhr nicht beeinträchtigt wird und wenn die Kraft voraussichtlich nicht im Inland eine angemessene Verwendung findet. … Der Ausfuhrberechtigte ist verpflichtet, zur Deckung der Verwaltungskosten eine jährliche Gebühr von 20 Rappen pro Kilowatt an die Abteilung für Wasserwirtschaft des eidgenössischen Departementes des Innern zu entrichten.»

Einnahmen aus Stromexporten finanzieren Kraftwerke im Inland

An der Ausfuhr elektrischer Energie gab es viel Kritik, denn diese Elektrizität sollte doch gescheiter für die Stromversorgung im Inland genutzt werden. Diese Kritik konterte der Bundesrat in seinem Bericht 1919 (Link) recht deutlich. Ohne die Einnahmen aus den Exporten könne der Bau neuer Wasserkraftwerke im Inland kaum in gewünschtem Masse finanziert werden: «Bei Betrachtung der Frage der Ausfuhr elektrischer Leistung darf die historische Entwicklung nicht ausser Acht gelassen werden. Gerade die neuern grossen Werke hätten seinerzeit gar nicht erstellt werden können, wenn nicht die Möglichkeit bestanden hätte, Strom für eine längere Reihe von Jahren nach dem Ausland zu liefern. Indem die im Winter aus diesen Werken ins Ausland gelieferte Energie nur einen kleinen Bruchteil ihrer Gesamtleistung ausmacht, folgt ohne weiteres, dass es um unsere Energieversorgung heute erheblich schlechter stünde, wenn die fraglichen Ausfuhrbewilligungen seinerzeit nicht erteilt worden wären. Die Ausfuhrbewilligungen bildeten überdies ein Mittel zur Erzielung verhältnismässig niedriger Strompreise im Inland, indem die Werke infolge derselben das gesamte Mittelwasser auszunützen vermochten, somit also verhältnismässig stark belastet waren und daher wirtschaftlich arbeiten konnten. Der genannte Grund, weshalb früher die Energieausfuhr nach Möglichkeit erleichtert wurde, besteht in vermindertem Masse heute noch. Die Möglichkeit der Energieausfuhr wirkt zweifellos fördernd auf den Bau neuer Werke und damit auf die Nutzbarmachung unserer Wasserkräfte zum Zwecke der Versorgung des Inlandes.»

Ein nationales Übertragungsnetz als «Sammelschiene»

Der Bundesrat regte im gleichen Bericht auch gleich die Schaffung eines nationalen Übertragungsnetzes an. Dieses könne zu einer besseren Koordination der Kraftwerke und zur Senkung der Strompreise beitragen: «Die Verbilligung der Energie wird umso mehr zur Anwendung gelangen können, je mehr sich unsere Werke zwecks gegenseitigen Ausgleichs von Erzeugung und Verbrauch zusammenschliessen, wobei sich ohne weiteres ergibt, dass die Energieausfuhr im Allgemeinen am zweckmässigsten von der die Werke unter sich verbindenden „Sammelschiene“‚ aus stattfindet. Je weniger aber infolge dieses Vorgehens die einzelnen Werke hinsichtlich Energieausfuhr in Wettbewerb treten, umso mehr werden sich die vom Ausland erhältlichen Preise den dortigen Inlandpreisen nähern, womit die Energieausfuhr eine allfällige nachteilige Rückwirkung auf unsere Industrie verliert.»

Über die Pläne für ein nationales Übertragungsnetz berichtete auch das Oberländer Tagblatt im Juni 1918 (Link) unter dem Titel «Die Hochspannungsleitung vom Bodensee zum Genfersee» und im März 1919 (Link): «Die während des Krieges im wirtschaftlichen Leben unseres Landes aufgetauchten Erscheinungen und viele bittere Erfahrungen haben auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft zur Überzeugung geführt, dass die Erschliessung neuer Energiequellen, d.h. der weitere Ausbau unserer noch verfügbaren Wasserkräfte, Hand in Hand gehen müsse mit dem Streben nach bestmöglicher Ausnützung der bestehenden Anlagen und der restlosen Verwendung und Verwertung der gewonnenen Elektrizität. Technisch lässt sich dieses Ziel erreichen durch den Bau einer leistungsfähigen, das ganze Land von Ost nach West durchziehenden Hochspannungsleitung, die sogenannte „Eidgenössische Sammelschiene“, an die alle grösseren Elektrizitätswerke mittelst Abzweigleitungen angeschlossen und untereinander verbunden werden. Durch den Bau der Sammelschiene werden die einzeln angeschlossenen Elektrizitätswerke in die Lage versetzt, überschüssige Energie an diejenigen Werke abzugeben, die Verwendung dafür haben und im Falle von Energieknappheit von andern Werken Energie zu beziehen. Den Elektrizitätsunternehmungen wird dadurch eine fast restlose Ausnützung ihrer bestehenden Anlagen ermöglicht.»

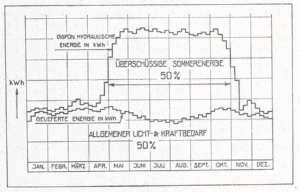

Trotz Sammelschiene zu wenig Winter-Energie?

Andere schätzten die Aussichten nicht so euphorisch ein. Beispielsweise Bruno Bauer, der 1920 in seinem Artikel über die Sammelschiene (Der Zusammenschluss der Kraftwerke zum Zwecke erhöhter Energieausnützung: die schweizerische Sammelschiene Link) in der Schweizerischen Bauzeitung ernüchtert feststellte: «Mit Ausnahme der N.O.K. besitzt keine unserer Werkgruppen ein leistungsfähiges Saison-Akkumulierwerk. … Die Sammelschiene wird also vorläufig wenig Winterenergie zu verteilen haben, für jedes Werk einen «Tropfen auf einen heissen Stein». Leider wird die Lage durch die in nächster Zeit in Betrieb kommenden, bezw. zum Bau vorgesehenen neuen Kraftwerke noch verschärft: Jogne-Werk, Mühleberg, Böttstein, Wildegg-Brugg, Mellingen-Windisch, Eglisau, sie alle tragen mehr oder weniger den Charakter von Flusswerken mit grossem Ausbau von drei- und mehrfachem Betrag des Minimalwassers. Diese Werke bringen in den nächsten fünf bis acht Jahren schätzungsweise 950 Millionen kWh auf den Markt und bedürften damit zur Kompensation ihres Sommerüberflusses weiterer 400 Millionen kWh Winterergänzungs-Energie. Wir kämen somit in den Jahren 1925/1927 auf etwa 925 Millionen kWh mangelnder Winterkraft. Man kann sich fragen, ob unser Kraftwerk-Ausbauprogramm, vom allgemein wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, hier den richtigen Weg eingeschlagen hat. Wir hätten in erster Linie leistungsfähige Saison-Akkumulieriverke nötig, statt weiterer Flusswerke.»

Abbildung aus dem Artikel von Bruno Bauer, Schweizerische Bauzeitung 1920 (Link)

4 Millionen Pferdestärken Wasserkraft

In seinem Bericht zum Geschäftsjahr 1918 (Link) beziffere der Bundesrat das gesamte in der Schweiz nutzbare Wasserkraftpotenzial übrigens auf eine Leistung von 4 Millionen Pferdestärken. Das entspricht rund 2’940 Megawatt mit einer Produktionserwartung von knapp 13’000 Gigawattstunden. Wie eine Aufstellung des Bundesamts für Energie von Ende 2019 zeigt (Link), wurde dieses Potenzial bereits im Jahr 1951 erreicht. Heute sind in der Schweiz Wasserkraftwerke (Leistung > 300 kW) mit einer Gesamtleistung von 15’510 MW und einer mittleren Produktionserwartung von rund 36’500 GWh pro Jahr installiert.

Kriegswirtschaft wird aufgelöst

Während des ersten Weltkrieges hatte der Bundesrat die Abteilung für industrielle Kriegswirtschaft des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements beauftragt, für eine möglichst gleichmässige und genügende Versorgung des Landes mit elektrischer Energie zu sorgen. Im Oktober 1919 wurden dann gemäss Oberländer Tagblatt (Link) verschiedene Teile der Abteilung für industrielle Kriegswirtschaft aufgehoben. Darunter das Kohlenbureau, das Bergbaubureau, die Sektion für Chemie, die Sektionen für die Papierversorgung, Metalle und Maschinen, und auch die Abteilung Gas und Elektrizität.

Soll die Elektrizitätswirtschaft nach dem Krieg wieder vollständig in private Hände?

Im November 1919 berichtete der Bundesrat (Link), dass das Bureau für Elektrizitätsversorgung als solches nun aufgelöst sei. Es müsse nun aber über die Frage entschieden werden, «ob mit der Aufhebung der ausserordentlichen Vollmachten die gesamte Elektrizitätswirtschaft unseres Landes wieder, wie vor dem Kriege, der privaten Initiative, teilweise in Verbindung mit den Kantonen, überlassen werden soll oder ob dem Bunde auch auf diesem Gebiete eine Aufgabe zukommt. Es ist hier nicht der Ort, diese Frage einlässlich zu behandeln. Wir können aber nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass die Elektrizitätswirtschaft in den nächsten Dezennien eines der wichtigsten Gebiete unserer ganzen Volkswirtschaft bilden wird. Sie soll einerseits eine möglichst vollständige und rationelle Ausnützung unserer Wasserkräfte herbeiführen und anderseits den gesamten Inlandsbedarf an elektrischer Energie zu möglichst günstigen Bedingungen decken.»

Bund hat keine rechtlichen Grundlagen für Versorgungssicherheitsmassnahmen

Weiter unterstrich der Bundesrat sehr deutlich: «Die Stellung des Bundes zum ersten Teil dieser Aufgabe ist im Wasserrechtsgesetz umschrieben, hinsichtlich des zweiten Teils fehlt heute noch die rechtliche Grundlage für irgendwelche Massnahmen des Bundes. Und doch ist gerade dieser Teil der Elektrizitätswirtschaft von der allergrössten praktischen Bedeutung, die allein schon ein förderndes Eingreifen des Bundes rechtfertigen würde, ganz abgesehen davon, dass nach unserer Ansicht eine rasche und befriedigende Lösung der Aufgabe ohne Mithülfe des Bundes gar nicht möglich erscheint, und auch abgesehen davon, dass die Zeichen der Zeit deutlich genug auf die Notwendigkeit staatlicher Regelung volkswirtschaftlich so wichtiger Fragen hinweisen.»

Die Diskussion dauert bis heute an

Mit der Feststellung, dass über eben solche Versorgungssicherheitsmassnahmen zur «Deckung des gesamten Inlandsbedarfs an elektrischer Energie zu möglichst günstigen Bedingungen», die dafür nötigen Kompetenzen des Bundes und über die Stromversorgung im Winter auch heute noch intensiv diskutiert wird, schliessen wir unsere Zeitreise in die Jahre der Spanischen Grippe ab.

Hier geht’s zu Teil 1 dieser Blogserie. Mehr zur Energiegeschichte der Schweiz gibt es im Artikel «125 Jahre Diskurs über die weisse Kohle der Schweiz» von 2016 und in der fünfteiligen Blogserie «20 Jahre schweizerisches Energiegesetz (Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5) von 2019.

Für diesen Artikel verwendete Quellen: www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch, www.e-newspaperarchives.ch, www.e-periodica.ch, www.zeitungsarchiv.nzz.ch

Marianne Zünd, Leiterin Medien und Politik, Bundesamt für Energie

BFE - Andreas BesmerMonitoring Wirtschaft und Gesellschaft der Standortregionen 2024

BFE - Andreas BesmerMonitoring Wirtschaft und Gesellschaft der Standortregionen 2024  shutterstockAbnahmevergütung und Minimaltarife für Photovoltaik-Anlagen: Was hat der Bundesrat für 2026 beschlossen?

shutterstockAbnahmevergütung und Minimaltarife für Photovoltaik-Anlagen: Was hat der Bundesrat für 2026 beschlossen?  shutterstockBildungsoffensive in der Wärmepumpen-Branche

shutterstockBildungsoffensive in der Wärmepumpen-Branche  Cher OFEN: est-ce que la Confédération octroie des subventions pour les vélos électriques?

Cher OFEN: est-ce que la Confédération octroie des subventions pour les vélos électriques?

shutterstock

shutterstock

Zitat:

„Nachstrom fürs Heizen von Wohnungen

Elektrizität wurde auch fürs Heizen von Wohnungen zur Wunderwaffe erklärt. Denn so liess sich der überschüssige Nachstrom verwerten. “

Ich weiss zwar , was Nachtstrom‘ ist , aber ihr Begriff ‚Nachstrom‘ ist mir neu. Könnten Sie diese neu erzeugten Begriffe nicht erläutern (z.B. durch einen entsprechenden Wikipeida- Eintrag? ;-))

Besonders Lustig: Ihre „Werner Woche“ hat den Kopfaufdruck „Berner Woche“ Ertappt!!

im Artikel stecken noch mehr drinn. Wer sucht, der findet.

Eine faszinierende Zusammenstellung wichtiger Erkenntnisse aus vergangenen Zeiten. Auch „Aargau Digital“ ist eine Quelle historischer Zusammenhänge. Bravo! Well done!