Wieviel Strom wurde 2024 in der Schweiz produziert? Wer verbrauchte wieviel Strom? Wie sieht es punkto Import und Export von Strom aus? Alles Wissenswerte rund um die Stromversorgung findet man in der Schweizerischen Elektrizitätsstatistik, die das Bundesamt für Energie publiziert hat. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Stromversorgung

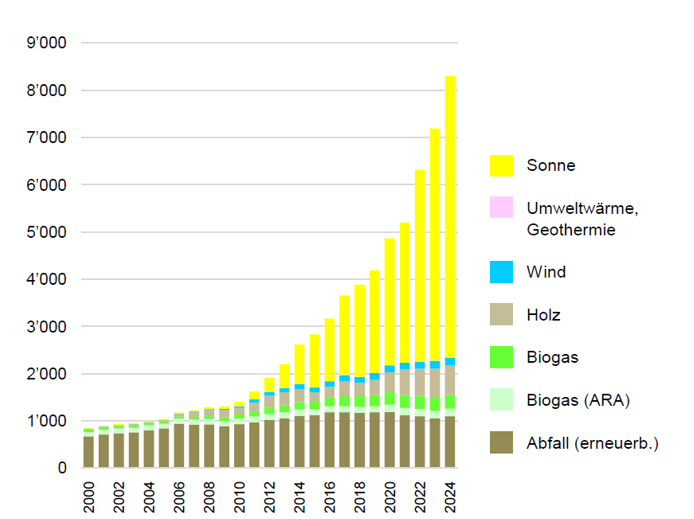

Stromproduktion aus erneuerbaren Energien 2024 erneut gestiegen

So viel Strom wie noch nie wurde in der Schweiz im letzten Jahr produziert. Massgeblich dazu beigetragen hat die Wasserkraft, aber auch die neuen erneuerbaren Energien werden immer bedeutender für die Schweizer Stromversorgung. Bereits über 13 Prozent des letztjährigen Landesverbrauchs von 62 TWh lieferten die neuen erneuerbaren Energien. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Unrentable Wasserkraft: Drei Gesuche für Marktprämie eingereicht

Wer im Jahr 2024 Strom aus einem unrentablem Grosskraftwasserwerk am Markt verkaufte, konnte beim Bundesamt für Energie (BFE) bis Ende Mai 2025 ein Gesuch für eine finanzielle Unterstützung (Marktprämie) einreichen. Drei Gesuchsteller haben für zwei solche Anlagen ein Gesuch eingereicht. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

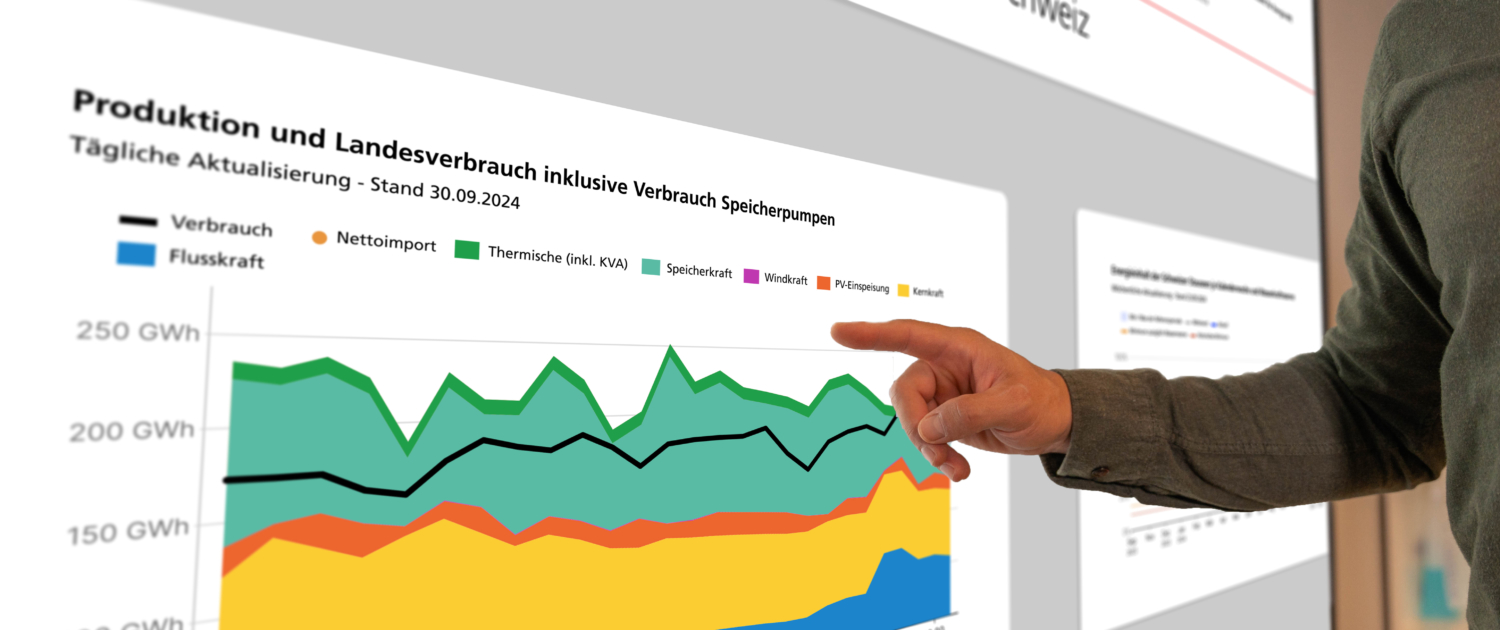

Noch keine BewertungenNoch nie war die Schweizer Stromversorgung so transparent

Wie viel Strom wird in der Schweiz heute produziert und wie viel davon verbrauchen wir? Fragen wie diese lassen sich dank neuer Daten auf dem Energiedashboard des Bundesamts für Energie nun noch genauer beantworten. Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Frühlingssession 2025: Ja zu Geld für Energieforschung und mehr Transparenz im Energiehandel

Ja zum Kredit für SWEETER, Ja zu strengeren Regeln für den Energiehandel und Ja zum Gasabkommen mit Deutschland und Italien. Das Parlament hat in der Frühlingssession wichtige Entscheide im Energiebereich getroffen. Nicht einig wurden sich die Räte beim Beschleunigungserlass und der Stromreserve. Eine Rückschau auf die Frühlingssession 2025. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenEin Vierteljahrhundert für die Windenergie

1986 wurde im Baselbiet die erste Windkraftanlage der Schweiz ans Netz angeschlossen. Heute produziert die Pionieranlage zwar keinen Strom mehr, dafür ihre Nachfolger. 47 Windkraftanlagen sind derzeit in der Schweiz in Betrieb. Weitere sind in Planung. Fast 25 Jahre war Markus Geissmann im Bundesamt für Energie (BFE) für das Thema Windkraft zuständig. Nun geht er in Pension. Was fasziniert ihn an der Windenergie? Wie blickt er auf seine Zeit als Leiter Windkraft im BFE zurück? Was hat ihn gefreut, wo sieht er die grössten Herausforderungen in Sachen Windkraft? Weiterlesen

4 Vote(s), Durchschnitt: 4,25

4 Vote(s), Durchschnitt: 4,25Frühlingssession 2025: Parlament entscheidet über Energieforschung, Beschleunigungserlass und Energiehandel.

Sollen die Beschwerderechte gegen Energieprojekte eingeschränkt werden? Dies ist eine Frage, bei der sich National- und Ständerat beim sogenannten Beschleunigungserlass noch uneins sind. In der Frühlingssession 2025 des Bundesparlaments kommt das Geschäft darum nochmals auf die Traktandenliste. Die Session dauert vom 3. bis 21. März. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenAbnahmevergütung und Minimaltarife für Photovoltaik-Anlagen: Was hat der Bundesrat für 2026 beschlossen?

Wer Strom aus seiner Photovoltaik-Anlage ins Netz einspeist, verkauft diesen Solarstrom meistens an seinen Verteilnetzbetreiber. In der Schweiz gibt es rund 600 Verteilnetzbetreiber mit teils sehr unterschiedlichen Konditionen für die Einspeisung von Solarstrom. Ab dem 1. Januar 2026 wird sich dies ändern. Dann treten dafür neue gesetzliche Regelungen in Kraft, die der Bundesrat am 19.Februar 2025 im Detail beschlossen hat. Energeiaplus erklärt, worum es geht. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenNeu Januar 2025: Projektierungsbeiträge für Wasser- und Windkraftanlagen

Mit dem Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, dem die Schweizer Bevölkerung am 9. Juni 2024 zugestimmt hat, wurden neue Förderinstrumente eingeführt. Neu können Beiträge an die Projektierung von Wasser- und Windkraftanlagen beantragt werden. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenWintersession 2024: Parlament sagt ja zu BATE und Unterstützung für Stahl- und Aluminiumwerke

Unterstützung für die Stahl- und Aluminiumindustrie, mehr Transparenz für den Stromhandel und schnellere Verfahren für den Bau grosser Energieproduktionsanlagen. Das eidgenössische Parlament hat wichtige energiepolitische Entscheide gefällt in der Wintersession 2024, die am 20. Dezember zu Ende ging. Ein Überblick. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenKontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

Newsletter

Sitemap

Medienmitteilungen des BFE

Medienmitteilungen des BFE

- Ein Fehler ist aufgetreten – der Feed funktioniert zurzeit nicht. Versuchen Sie es später noch einmal.

BFE

BFE Luftwaffe

Luftwaffe BFE

BFE Parlamentsdienste

Parlamentsdienste BFE

BFE Parlamentsdienste

Parlamentsdienste shutterstock

shutterstock keystone-sda (bearbeitet BFE)

keystone-sda (bearbeitet BFE) Parlamentsdienste

Parlamentsdienste