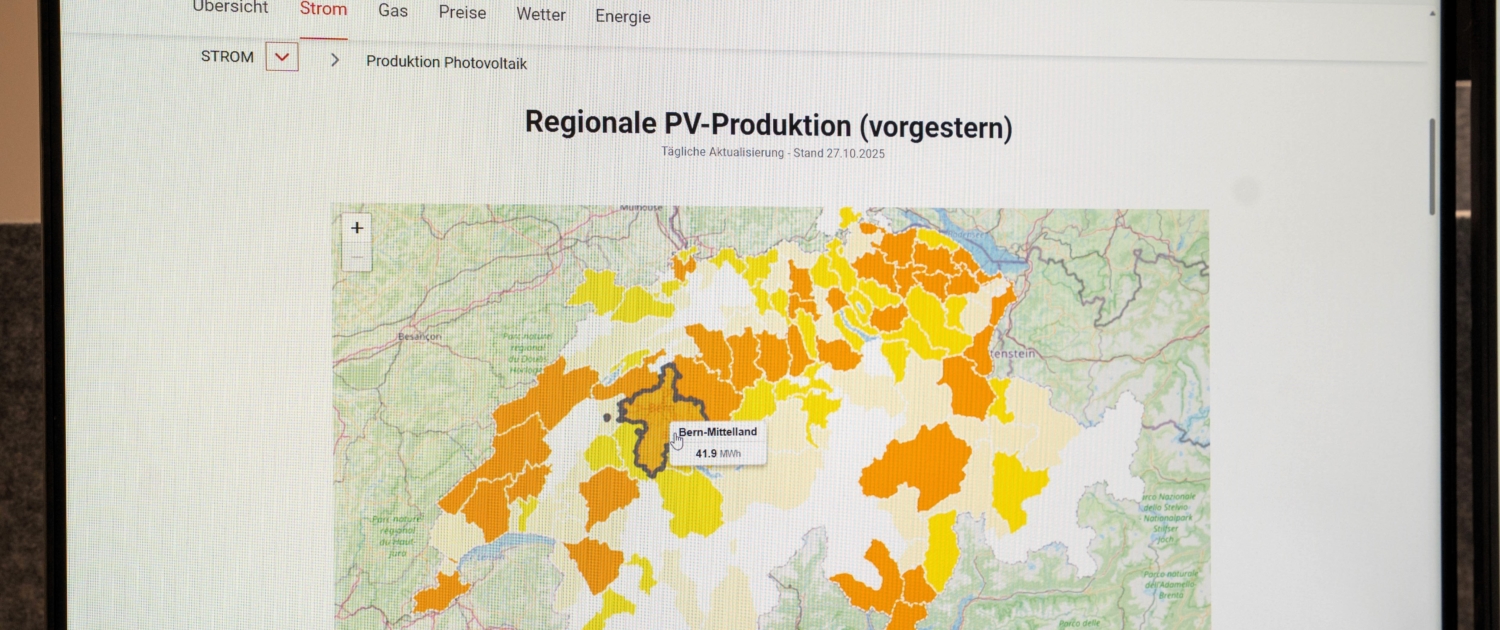

Neu im Energiedashboard: Dank Geodaten und KI stündliche Daten zur regionalen Solarstromproduktion

Wo produziert die Sonne wieviel Strom? Das Energiedashboard des Bundesamts für Energie (BFE) zeigt neu die regionale Tagesproduktion in stündlicher Auflösung. Das Tool liefert zudem auch eine Fünf-Tages-Prognose in stündlicher Auflösung.

Die neue Datengrundlage wurde vom BFE gemeinsam mit dem Swiss Data Science Center (SDSC) der ETH Zürich entwickelt. Lucas Tochtermann vom BFE, Christian Schneebeli und Roberto Castello vom SDSC erklären, warum diese Neuerung relevant ist, wem sie nützt und wie verlässlich die Schätzungen und Prognosen sind.

Energeiaplus: Warum wurde diese neue Funktion entwickelt?

Lucas Tochtermann: Die Solarproduktion wächst rasant, aber bisher fehlten zuverlässige, belastbare und hochaufgelöste Daten dazu. Verfügbare Schätzungen waren bisher qualitativ eher unbefriedigend. Weil Solarstrom wetterabhängig ist, beeinflusst er den Betrieb des Stromnetzes erheblich. Ungenaue oder fehlende Prognosen, etwa an Wochenenden oder Feiertagen, können zu höheren Kosten für Ausgleichsenergie führen, die schliesslich die Endkundinnen und -kunden via Stromtarif bezahlen. Die neue Funktion im Energiedashboard bringt nun Transparenz und unterstützt Akteure wie beispielsweise Netzbetreiber bei ihren Prognosen sowie Behörden und die Öffentlichkeit mit aktuellen, regional differenzierten Daten.

Roberto Castello ist Leitender Data Scientist beim Swiss Data Science Center (SDSC); Bild: SDSC

Roberto Castello: Das Swiss Data Science Center arbeitet seit Langem mit dem Bundesamt für Energie zusammen, um die digitale Innovation im Energiesektor voranzutreiben. Mit der neuen Funktion wollen wir noch mehr Akteure mit fundierten Daten über die Entwicklung der Schweizer Energiewende unterstützen.

Die neuen Informationen im Energiedashboard sind insbesondere für Netzbetreiber relevant. Inwiefern?

Lucas Tochtermann: Für Netzbetreiber sind aktuelle und verlässliche Informationen zur Solarproduktion zentral, um das Stromnetz stabil zu betreiben. Wenn plötzlich viel Sonne scheint, steigt die Einspeisung ins Netz stark an. Bei Bewölkung fällt sie ebenso schnell wieder ab. Solche kurzfristigen Schwankungen lassen sich nur ausgleichen, wenn die Netzbetreiber wissen, wie viel Solarstrom in welcher Region produziert wird.

Grössere Netzbetreiber verfügen teilweise bereits über eigene Prognosesysteme. Kleinere Netzbetreiber hingegen haben oft nicht die Ressourcen oder das Fachwissen, um solche Modelle selbst zu betreiben und kaufen sie vielleicht teuer ein. Sie profitieren deshalb besonders von den neuen Daten, weil sie erstmals einen einfachen Zugang zu aktuellen und hochaufgelösten Informationen zur PV-Produktion erhalten; wir stellen viertelstündliche Werte als Open Data zur Verfügung.

Wetterprognosen stimmen nicht immer mit der Realität überein. Die Netzbetreiber könnten sich – zur Steuerung des Netzbetriebs – auf ungenaue oder gar fehlerhafte Daten abstützen. Wie verlässlich sind die Fünf-Tages-Prognosen?

Lucas Tochtermann ist stellvertretender Sektionsleiter Geoinformation & Digital Innovation beim Bundesamt für Energie; Bild: BFE

Lucas Tochtermann: Jede Prognose ist mit Unsicherheit behaftet, und je weiter sie in die Zukunft reicht, desto grösser wird diese Unsicherheit. Das gilt auch für die Solarproduktion, die direkt von den Wetterdaten abhängt. Wir verwenden die aktuell besten Modelle dafür von MeteoSchweiz und von Copernicus und weisen die Unsicherheit transparent in den Daten aus. Die Fünf-Tages-Prognose zeigt eher den Trend als exakte Werte. Da die Berechnungen täglich mit neuen Wetterdaten aktualisiert werden, ist die Prognosequalität kurzfristig sehr hoch.

Christian Schneebeli: Für Netzbetreiber sind insbesondere Prognosen für den nächsten und übernächsten Tag entscheidend. In diesem Zeitraum sind Vorhersagen zur Sonneneinstrahlung recht zuverlässig. Die Modelle bieten eine zusätzliche Entscheidungsgrundlage, jedoch sollten die Netzbetreiber ihre Erfahrung unbedingt nutzen, um die Prognosen richtig einzuordnen.

Wer profitiert sonst noch von den neuen Informationen im Energiedashboard?

Lucas Tochtermann: Die Daten und die zugrunde liegende Methodik werden veröffentlicht und stehen damit allen Interessierten zur Verfügung; nach dem Prinzip von Open Source und Open Government Data. Neben den Netzbetreibern profitieren auch Forschung und Energiebranche: Forschende können die Daten für Modellvergleiche und Analysen nutzen, Energieunternehmen für neue Dienstleistungen oder präzisere Prognosen. Die steigende Transparenz hilft zudem das Verständnis für den Umbau des Energiesystems in der Öffentlichkeit zu stärken.

Christian Schneebeli: Zudem können die Daten politische Diskussionen unterstützen. Wenn sichtbar wird, welche Regionen bislang wenig Solarstrom produzieren, kann das helfen, die richtigen Fragen lokal zu stellen und gezielt Anreize und Fördermassnahmen zu planen.

Woher stammen die Daten für die Berechnung der Produktion und die Prognosen?

Christian Schneebeli: Für die Berechnung fliessen mehrere Datenquellen zusammen. Zunächst identifizieren wir, wo PV-Anlagen installiert sind. Dazu verwenden wir zunächst das Pronovo-Register als Basis. Es bildet jedoch nur die Solarproduktion ab, die gefördert wurde. Darum ergänzen wir es mit KI-Analysen von 10cm Swisstopo-Luftbildern (Luftbilder), um fehlende oder neue Anlagen zu erkennen. Hier fliesst Geoinformation mit KI zusammen. Gebäudeinformationen wie Dachneigung und Ausrichtung stammen aus SwissBUILDINGS3D (swissBUILDINGS3D 2.0) und dem Gebäuderegister (GWR | Eidg. Gebäude- und Wohnungsregister). Für die historische Sonneneinstrahlung nutzen wir Daten von Copernicus (Climate Data Store), für die Prognosen solche von MeteoSchweiz (Open Data – MeteoSchweiz).

Da nicht alle Regionen jährlich mit Luftbildern abgedeckt sind, wird zusätzlich ein Wachstumsfaktor berechnet, basierend auf den Neuanlagenmeldungen bei Pronovo.

Christian Schneebeli ist Senior Data Scientist beim Swiss Data Science Center; Bild: SDSC

Wo spielt Künstliche Intelligenz eine Rolle bei der Datenerhebung?

Christian Schneebeli: Künstliche Intelligenz kommt vor allem bei der Erkennung der Solaranlagen zum Einsatz. Ein vortrainiertes und feinabgestimmtes deep neural network analysiert jedes Pixel der Luftbilder und entscheidet, ob es sich um eine PV-Anlage handelt. Die Modellleistung erreicht auf Bezirksebene einen mittleren Fehler von etwa sieben Prozent. Um die endgültige Stromproduktion zu berechnen, kombinieren wir die geschätzte installierte Leistung mit Sonneneinstrahlungsdaten und Leistungs- und Effizienzfaktoren.

Lucas Tochtermann: Über den technischen Aspekt hinaus zeigt dieses Projekt, welches Potenzial Künstliche Intelligenz, Geoinformation und Data Science im Energiesektor entfalten können. Sie ermöglichen, aus bestehenden öffentlichen Daten aus jeweils limitierten Quellen neue Erkenntnisse zu gewinnen, Transparenz zu schaffen und datenbasierte Entscheidungen zu unterstützen.

Wie geht es mit der Entwicklung der PV-Daten im Energiedashboard weiter?

Lucas Tochtermann: Für die Entwicklung des Modells haben wir fast ausschliesslich mit öffentlich verfügbaren Daten gearbeitet. Nur vereinzelt konnten anonymisierte Daten eines Energieversorgers zur Validierung genutzt werden. Mit zusätzlichen Produktionsdaten aus verschiedenen Regionen liesse sich das Modell weiter verbessern. Dafür ist aber der Kooperationswille der Branche entscheidend.

Roberto Castello: Künftig möchten wir zusätzliche Informationsquellen einbeziehen. So sollen beispielsweise die Daten zum Produktionspotenzial von sonnendach.ch in das Modell einfliessen. Zudem planen wir, Effizienz- und Leistungsfaktoren anlagen- bzw. regionsspezifisch zu berechnen. Dadurch können die Schätzungen weiter verfeinert und die Einschätzung der Schweizer Solarstromproduktion noch realistischer werden.

Interview: Brigitte Mader, Bundesamt für Energie, Kommunikation

Bild: BFE

BFE - James Pocher

BFE - James Pocher

Benedikt VogelInsolight amène le soleil au point

Benedikt VogelInsolight amène le soleil au point  BFE«Energie ist alles, ohne Energie geht nichts»: BFE-Lernende ziehen nach Abschluss ein Fazit

BFE«Energie ist alles, ohne Energie geht nichts»: BFE-Lernende ziehen nach Abschluss ein Fazit  Sonnendach.ch: Potenziale neuer Gebiete verfügbar

Sonnendach.ch: Potenziale neuer Gebiete verfügbar  BFEHochschulpraktikum beim BFE: Ein faszinierender Blick in die Energiezukunft der Schweiz

BFEHochschulpraktikum beim BFE: Ein faszinierender Blick in die Energiezukunft der Schweiz

Jérémy Toma

Jérémy Toma Screenshot

Screenshot

Neuste Kommentare