Der Untergrund als Wärmespeicher: Welche Möglichkeiten und Herausforderungen gibt es?

Im Untergrund liegt ein grosses Energiepotenzial. Die Wärme aus den Gesteinsschichten unter unseren Füssen liefert schon heute einen Beitrag zum Wärmebedarf der Schweiz. Doch der Untergrund könnte auch umgekehrt funktionieren – zum Kühlen oder als Speicher von Wärme. In der Schweiz laufen dazu verschiedene Untersuchungen, die vom Bundesamt für Energie (BFE) unterstützt werden. Energeiaplus zeigt die Möglichkeiten und Herausforderungen.

Der Aquifer am Flughafen Zürich

300 Meter unterhalb des Flughafengeländes befindet sich eine Gesteinsrinne, die während der Eiszeit durch die Gletschererosion entstanden ist. In dieser Rinne wurde wasserführendes Kies abgelagert, wodurch ein Grundwasserleiter – ein sogenannter Aquifer – entstanden ist. Und diesen Aquifer will der Flughafen als Kälte- und Wärmespeicher nutzen. «Die Wärme, die wir den Gebäuden im Sommer zum Kühlen entziehen, soll im Aquifer gespeichert und im Winter zum Heizen der Gebäude wieder von dort entnommen werden», wird Dominik Zimmermann, Leiter des Programms «Energie 2040» der Flughafen Zürich AG auf der Homepage zitiert.

Standorte der Sondierbohrungen (c) Geoexplorers. Bild: Flughafen Zürich AG

An drei Standorten auf dem Flughafengelände wurden Sondierungsbohrungen gemacht. Sie bestätigen die technische Machbarkeit einer Kälte- und Wärmespeicherung im tiefliegenden Aquifer. Guido Huni, Leiter Energie und Dekarbonisierung der Flughafen Zürich AG sagt gemäss Medienmitteilung der Flughafen Zürich AG vom April 2025: «Die Wassermengen, die gepumpt werden konnten, sowie die Fliessgeschwindigkeit des Wassers stimmen uns weiter zuversichtlich, dass die Rinne als Wärme- und Kältespeicher dienen kann. Wir können heute davon ausgehen, dass es sich um einen abgeschlossenen, kaum fliessenden Aquifer handelt.» Nun brauche es weitere Tests, um die realisierbare Kapazität zu bestimmen. Im besten Fall soll der gesamte Flughafenkopf, das heisst 470 000 Quadratmeter, mithilfe des Aquifers beheizt und gekühlt werden.

Der Geospeicher in Bern

Die Verbrennung des Kehrichts produziert im Sommer mehr Wärme, als das Fernwärmenetz der ewb benötigt. Statt diese Wärme ungenutzt in die Luft zu lassen, soll die Wärme in eine Sandstein-Schicht im Untergrund geleitet und dort vorübergehend gespeichert werden, bis sie in den kalten Wintermonaten wieder benötigt wird. Das war die Idee des Geospeichers bei der Energiezentrale des städtischen Energieversorgers ewb in Bern.

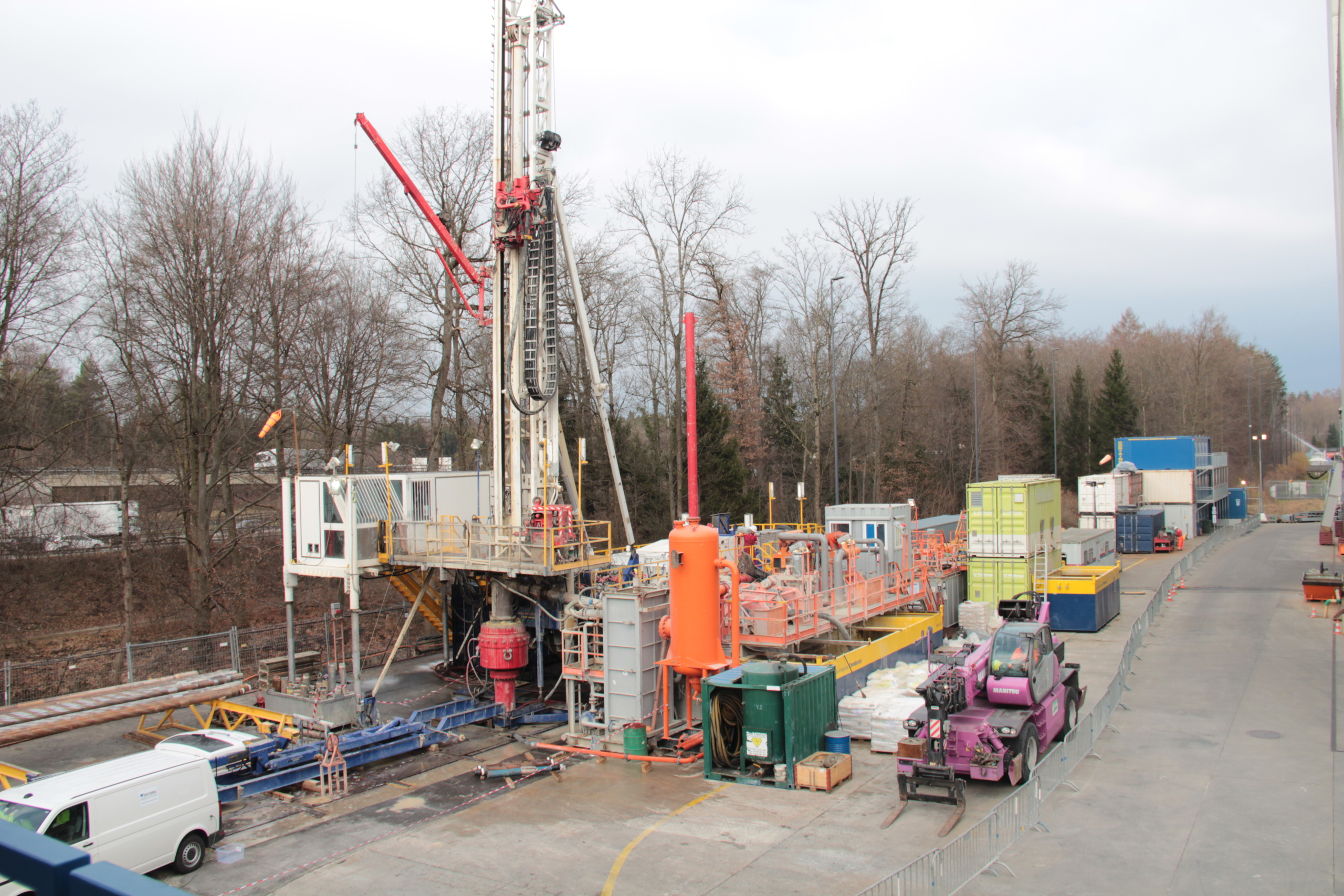

Der Bohrplatz für den Geospeicher in Bern – ist unterdessen wieder geräumt. Bild: BFE

Im November 2022 wurden die Bohrarbeiten für das Projekt gestartet. Drei Testbohrungen haben gezeigt, dass die für einen Geospeicher gesuchten Sandsteinschichten im Untergrund durchaus vorhanden sind. Anhand von Pump- und Zirkulationstests hat ewb das Laden und Entladen des Geospeichers untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass der Sandstein weniger durchlässig ist, als es Messungen an anderen Standorten erwarten liessen. Die Zirkulation des Wassers ist dadurch deutlich zu langsam, und die Wärmespeicherung kann nicht in den Dimensionen wie benötigt erfolgen, heisst es auf der Homepage von ewb. Der Energieversorger hat darum das Projekt im März 2025 gestoppt, weil ein wirtschaftlicher Betrieb des Geospeichers an diesem Standort nicht möglich ist.

Suurstoffi Rotkreuz in Zug

Riesige Erdspeicher und die eigene Gebäudeabwärme liefern in diesem Zuger Quartier Energie fürs Heizen und Kühlen, und verschiedene eigene Solarstrom-Anlagen produzieren den Strom.

Die Abwärme der einzelnen Gebäude wird genutzt und mit einem Erdspeicher thermisch vernetzt. Im Winter wird dem Erdreich mittels Wärmepumpe Energie für Heizzwecke entzogen. Der kühle Boden wird im Sommer mit Abwärme von der direkten Gebäudekühlung (Free-Cooling) wieder erwärmt. Auf dem gesamten Areal wurden zudem die Dächer mit PVT-Kollektoren ausgestattet, welche Solarwärme und -strom gewinnen. Die somit auch im Sommer produzierte, aber nicht benötigte Wärme wird ebenfalls in den Boden geleitet, gespeichert und im Winter genutzt.

Mehr Infos hier: Suurstoffi Risch Rotkreuz: Energiekonzept, Alles im Grüene

Erprobte Technologie

Sowohl in Europa als auch anderswo in der Welt sind bereits thermische Langzeitspeicher (auch saisonale Speicher genannt) in Betrieb. Diese speichern in der Regel Wärme im Niedrig-Temperaturbereich zwischen 20 und 30°C aus dem Sommerkühlbetrieb auf sehr wirtschaftliche Weise.

Seltener sind auch Hochtemperaturspeicher zu finden. Ein entsprechendes Beispiel befindet sich im Zentrum von Berlin unter den Parlamentsbauten im Berliner Spreebogen („Wärme- und Kälteverbund Deutscher Bundestag“). Die Anlage besteht aus zwei Speichern. Einem oberflächennahen Kältespeicher im Quartären Lockergestein und einem ca. 300 m tiefen Wärmespeicher in Sandsteinschichten mit Speichertemperaturen von etwa 70°C. Die Anlage ist seit 1999 erfolgreich in Betrieb.

Quelle: Geo-Energie Schweiz

Das Projekt in Zug ist in Betrieb, dasjenige am Flughafen Zürich wird weiterverfolgt, das Projekt in Bern wurde gestoppt. Energeiaplus wollte von Christian Minnig, Fachspezialist Eneuerbare Energien wissen, welches Potenzial in solchen Wärmespeichern liegt und welche Rolle sie für die Energiezukunft spielen können.

Energeiaplus: Wärme im Untergrund speichern, das wird im Ausland schon gemacht. Wo steht die Schweiz bei diesem Thema?

Christian Minnig ist Spezialist für Geothermie beim Bundesamt für Energie. Bild: BFE

Christian Minnig: In der Schweiz stehen wir erst ganz am Anfang. Erste Akteure haben solche Projekte im Niedertemperaturbereich bereits realisiert und machen gute Erfahrungen damit. Ihr Pioniergeist scheint sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlagen auszuzahlen. Dies benötigt aber günstige Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Planung und Realisation solcher Anlagen. Das deckt sich mit Erfahrungen aus Holland, wo mehr als 3000 solcher Niedertemperatur-Anlagen bereits realisiert wurden und äusserst rentabel betrieben werden. Die Hochtemperaturspeicherung ist aber auch im Ausland noch wenig verbreitet, gewinnt aber laufend an Relevanz und Attraktivität.

Überschüssige Wärme aus dem Sommer für den Winter im Boden speichern, das tönt vielversprechend. Welche Bedeutung wird diese Form der Wärmespeicherung in der Schweiz in Zukunft haben?

Unser Energiesystem befindet sich im Umbruch. Während man heimische Produktionsdefizite in der Vergangenheit leicht durch Importe von Strom respektive Gas für Wärme kompensieren konnte, gewinnt der Aspekt der Resilienz und Versorgungssicherheit an Bedeutung. Die geopolitischen Verwerfungen der letzten Zeit haben gezeigt, dass eine allzugrosse Abhängigkeit vom Ausland mit Risiken verbunden ist. Ausserdem soll der Wärmesektor von Gas und Öl wegkommen. Der (Heizen, Warmwasser und Prozesswärme in der Industrie) ist für gut die Häfte des Energieverbrauchs und ca. 40% der CO2 Emissionen in der Schweiz verantwortlich. Zur Dekarbonisierung des Wärmesektors sind für die Schweiz diverse Möglichkeiten vorhanden, wie sie in der BFE Wärmestrategie 2050 dargelegt werden.

Die thermische Speicherung kann hier einen wesentlichen Beitrag leisten: Sie ist einerseits klimafreundlich, indem die Betriebsstunden der Gaskessel zur Deckung der Spitzenlasten in Fernwärmenetzen reduziert und so CO2 eingespart wird. Andererseits ist sie energetisch sinnvoll, indem die saisonal gespeicherte Wärme den Strombedarf für den Betrieb von Wärmepumpen im Winter dämpfen kann. Das entlastet einerseits das Stromnetz und reduziert das Risiko eines Strommangels im Winter. Die Wärmespeicherung gilt somit als eine systemrelevante Technologie, die einen volkswirtschaftlichen Mehrwert bei der Erreichung der Schweizer Energie- und Klimaziele bringt.

Wie gross ist denn das Potenzial von solchen Wärmespeichern?

Eine Studie der ETH schätzt, dass eine saisonale Speicherkapazität von rund 10 TWh thermischer Energie volkswirtschaftlich ideal wären. So könnte insbesondere der Bedarf an Strom im Winter zur Produktion von Wärme gesenkt werden.

Das technisch und wirtschaftlich realisierbare Potenzial ist heute aber noch mit grossen Unsicherheiten behaftet, da dieses stark von der regionalen und lokalen Beschaffenheit des Untergrunds und den raumplanerischen Beschränkungen an der Oberfläche abhängt. Insbesondere der Kenntnisstand von der Beschaffenheit und Eignung des Untergrunds ist heute aber im Allgemeinen gering und hängt auch davon ab, welche Prioritäten der Untergrund in der Raumplanung bei den Kantonen hat. Sicher ist aber, dass weitere Erkundungen des Schweizer Untergrunds notwendig sind, weil nur so die notwendigen Daten gewonnen werden können und die entsprechenden Informationen in die Erarbeitung der Planungsgrundlagen einfliessen.

Dennoch lässt sich sagen, dass ein grosses Potenzial da ist, da für die meisten Ausgangslagen eine technische Möglichkeit zur saisonalen Wärmespeicherung existiert: Gibt es einen geeigneten Aquifer und lässt die zuständige Behörde dessen Nutzung zu, dann ist die Aquiferspeicherung die effizienteste Lösung. Ist dies nicht der Fall, gibt es auch die Möglichkeit von Speicherung in Erdwärmesondefeldern, in Untergrundkavernen, oder in grossen abgedeckten Erdbecken.

Die eingangs erwähnten 10 TWh würden etwa 500 grossen Erdwärmesondenfeldern-Speichern entsprechen. Ein solch grosses Erdsondenfeld evaluiert der Stadtberner Energieversorger derzeit. Neben den Erdwämesondenfeldern gibt es noch die effizienteren Aquiferspeicher und Erdbeckenspeicher. Die 10 TWh, die man thermisch speichern könnte, erscheinen mir deshalb nicht unerreichbar.

Das Geospeicher-Projekt in Bern wird gestoppt. Das BFE hat dieses Projekt mitfinanziert. Wie sieht die Bilanz aus Sicht BFE aus?

Die Unterstützung des BFE hatte zwei Ziele: Erstens Kenntnisse zur Beschaffenheit des Untergrunds hinsichtlich seiner energetischen Nutzung gewinnen und zweitens neue Erkenntnisse zur thermischen Speichertechnologie erhalten und deren Reifegrad erhöhen. Beide Ziele wurden aus Sicht des BFE erreicht.

Aus dem Projekt haben sich eine Fülle von neuen Erkenntnissen zum Untergrund ergeben. Diese ermöglichen nun eine bessere Risikoabschätzung für weitere Nutzungsprojekte in dieser Gesteinsformation. Durch die Veröffentlichung auf dem Geoviewer von swisstopo, stehen die gewonnenen Daten und Kenntnisse auch allen zur Verfügung.

Auch das zweite Ziel wurde klar erreicht. Nachfolgeprojekte in der saisonalen Wärmespeicherung werden wichtige technische und organisatorische Erkenntnisse aus dem ewb-Projekt bei der Energiezentrale Forsthaus in Bern übernehmen können. Auch wenn der ewb-Geospeicher den Betrieb nicht aufnehmen kann, die Technologie ist sicherlich gereift und wartet darauf, vom Markt aufgenommen zu werden.

Zum Schluss. Der Untergrund ist eine Art Schatztruhe. Stichworte: Bodenschätze, Wärmenutzung durch Erdsonden oder Speicher für Wärme. Wie würden Sie den Wert des Bodens aus Ihrer Sicht als Geothermie-Spezialist formulieren?

Ich möchte diese Frage lieber als GeoENERGIE Spezialist beantworten, denn die geothermische Nutzung ist wirklich nur ein Aspekt der energetischen Nutzung. Die Schatztruhe hält noch einige andere Nutzungen bereit, welche darauf warten, zum Wohle der Gesellschaft genutzt zu werden. Nebst der Strom- und Wärmeproduktion sowie der Wärmespeicherung ist da auch noch die Speicherung von erneuerbaren Gasen zu nennen, die Gewinnung von für die Energiewende kritischer Mineralien, oder auch die Speicherung von CO2 und die Lagerung von nuklearen Abfällen. Alles Themen die schlussendlich ganz eng mit dem Energiesystem zusammenhängen.

Kommt hinzu, dass wir mehr und mehr sehen, wie sich diese Nutzungen vermischen und so Synergien genutzt werden können: Es gibt Forschungsprojekte, die die geothermische Energie anstatt mit Wasser durch Zirkulation von CO2 gewinnen lässt, wobei ein Teil des CO2 permanent im Untergrund verbleibt. Nur wenig nördlich von Basel im deutschen Rheingraben wird aus geothermischen Fluiden nicht nur Energie gewonnen, sondern auch Lithium für die Batterien von Elektroautos extrahiert. Doch der Untergrund bietet nicht nur Synergiepotenzial zwischen den verschiedenen Nutzungen, es kann auch zu Nutzungskonflikten kommen. Zum Beispiel ist es leicht vorstellbar, dass diesselben Gesteinsschichten sowohl zur Speicherung von CO2 als auch für eine geothermische Nutzung oder zur Speicherung von erneuerbaren Gasen geeignet sein können.

Wo sehen Sie die Herausforderungen?

Das heutige regulatorische Regime in der Schweiz ist leider noch nicht soweit, als dass es die Nutzung dieser Synergien begünstigt oder Nutzungskonflikte adäquat regeln könnte. Das sind keine idealen Rahmenbedingungen. Weder für Investoren, die Rechtssicherheit benötigen, noch um negative Auswirkungen von Nutzungen zu unterbinden.

Zusammenfassend behaupte ich also, dass der tiefe Untergrund für die zukünftige Entwicklung der Schweiz einen enormen Wert und ein weitgehend ungenutztes und allgemein noch kaum bekanntes Potential hat. Um dieses nutzen zu können, muss das Bewusstsein diebezüglich aber noch gesteigert und die Rahmenbedingungen für eine effiziente und nachhaltige Nutzung müssen stark verbessert werden. Eine derzeit geplante Änderung der Gewässerschutzverordnung (GSchV) soll die heutige Anforderung an die Temperatur des Grundwassers (Anh. 2 Ziff. 21 Abs. 3 GSchV) so präzisieren, dass eine optimale thermische Nutzung des Untergrunds und somit die Ausschöpfung seines nachhaltig nutzbaren thermischen Potenzials in Zukunft gewährleistet wird.

Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie

Bild: Bohrplatz für den Aquifer, Flughafen Zürich AG

Flughafen Zürich AG

Flughafen Zürich AG

1 Vote(s), Durchschnitt: 4,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 4,00 BFERauchende Köpfe für CO2 Neutralität: Open Energy Data Hackdays 2020 in Brugg

BFERauchende Köpfe für CO2 Neutralität: Open Energy Data Hackdays 2020 in Brugg  fahrBiogasErschliessung alternativer Biogas-Transportlösungen

fahrBiogasErschliessung alternativer Biogas-Transportlösungen  Kleinwasserkraft: Branche trifft sich zum Wissensaustausch

Kleinwasserkraft: Branche trifft sich zum Wissensaustausch  ShutterstockBundespräsidentin Sommaruga unterzeichnet Deklaration zur europäischen Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff

ShutterstockBundespräsidentin Sommaruga unterzeichnet Deklaration zur europäischen Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff

Illustration: Schlussbericht H2-DI

Illustration: Schlussbericht H2-DI Keystone-sda - Michael Buholzer

Keystone-sda - Michael Buholzer

Neuste Kommentare