Électricité, pétrole, uranium: les importations énergétiques de la Suisse

La Suisse importe actuellement 70% de l’énergie qu’elle consomme. Bien que les importations d’énergie soient en baisse, la sécurité de l’approvisionnement énergétique repose toujours sur les marchés internationaux.

En Suisse, l’approvisionnement énergétique est assuré par une multitude d’acteurs allant des services industriels communaux jusqu’aux fleurons du négoce mondial d’énergie. La sécurité de l’approvisionnement relève principalement de la responsabilité des entreprises de la branche énergétique qui agissent selon les règles de la compétitivité et de la diversification internationale, tout en respectant les principes de durabilité. Selon le principe de subsidiarité inscrit dans la Loi sur l’énergie, la Confédération est chargée de déterminer la politique énergétique nationale et de coordonner la politique énergétique sur le plan international. Elle conclut à cet effet des conventions internationales et œuvre pour que les systèmes mis en place par les États tiers ne faussent pas la concurrence sur le marché intérieur de l’énergie, ce qui mettrait les exploitations suisses en difficulté. En outre, la Suisse participe aux efforts internationaux de protection du climat qui jouent un rôle important dans l’évolution de la politique énergétique indigène.

Un niveau de dépendance énergétique historiquement bas

La Suisse est étroitement intégrée dans les marchés internationaux de l’énergie: plus de 70% de l’énergie consommée dans le pays provient de l’étranger sous forme de combustibles ou carburants fossiles (pétrole brut, essence ou kérozène, par exemple) et de combustibles nucléaires comme l’uranium. Historiquement, la Suisse a atteint en 2023 son niveau de dépendance internationale le plus faible, alors que jusque dans la première décennie du XXIème siècle, cette dépendance dépassait 80% (voir illustration 1). Les principales sources d’énergie dont dispose la Suisse sont renouvelables: grâce à la force hydraulique, au bois, à l’énergie solaire, l’énergie éolienne, au biogaz, aux carburants biogènes et à la chaleur ambiante, la Suisse produit 30% de l’énergie dont elle a besoin.

Ill. 1: Baisse historique de la dépendance énergétique de la Suisse à 70% (en 2023)

Sources: Office fédéral de la Statistique: la Suisse en chiffres – Annuaire statistique 2024/La Vie économique

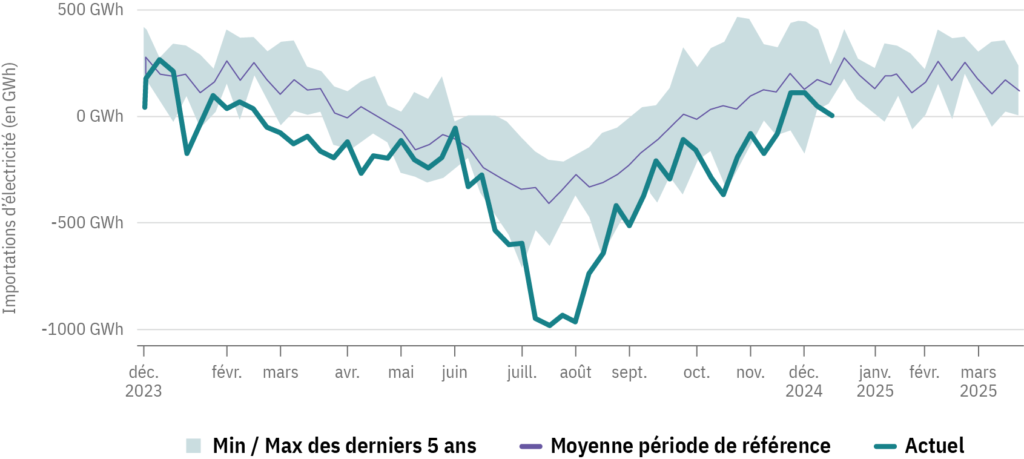

Sur le front électrique, la Suisse est étroitement liée au réseau électrique des pays frontaliers: on dénombre ainsi plus de 40 lignes électriques transfrontalières. L’approvisionnement de la Suisse en électricité ainsi que la stabilisation du son réseau national électrique ne peuvent se passer des importations – du moins de manière saisonnière, particulièrement pendant les mois d’hiver – et des exportations durant l’été (voir illustration 2). La coopération dans ce domaine ne repose pourtant pas sur un cadre juridique stable. Un accord sur l’électricité entre la Suisse et l’Union européenne (UE) contribuera de manière décisive à une telle stabilité. D’abord négocié entre 2007 et 2014, puis repris et finalement conclu en 2024 dans le cadre des négociations par paquet entre la Suisse et l’UE, l’accord réglementera l’accès de la Suisse au marché européen de l’électricité, minimisera les risques liés aux flux d’électricité imprévus et améliorera la sécurité d’approvisionnement du pays. L’évolution du cadre juridique européen et de la réglementation des importations et des exportations énergétiques est donc un élément crucial relatif à la sécurité d’approvisionnement de la Suisse.

Ill. 2: Les importations suisses d’électricité varient au fil des saisons

Source: www.dashboardenergie.admin.ch/La Vie économique

Garantir l’approvisionnement en gaz de la Suisse

Dans le domaine de l’énergie, les nombreuses interdépendances entre la Suisse et ses pays voisins reposent notamment sur la multitude d’infrastructures physiques transfrontalières (lignes électriques, oléoducs, gazoducs et centrales hydrauliques à cheval sur les frontières) construites au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Le bon fonctionnement de celles-ci et leur développement nécessitent un approfondissement des relations bilatérales dans le domaine énergétique et climatique.

Compte tenu de la situation tendue dans l’approvisionnement en électricité et en gaz ainsi que de la volatilité accrue sur les marchés de l’énergie depuis les débuts de l’agression russe contre l’Ukraine, la sécurité de l’approvisionnement en énergie ainsi que l’approvisionnement énergétique à un prix abordable sont plus que jamais à l’ordre du jour des rencontres bilatérales de la Suisse avec ses partenaires étrangers. Pour se préparer à une situation de crise, la Suisse, l’Allemagne et l’Italie ont notamment signé au printemps 2024 un accord de solidarité par lequel elles s’engagent à se fournir mutuellement du gaz afin de garantir l’approvisionnement des clients protégés (principalement, les habitants et les institutions publiques comme les hôpitaux ou les écoles) en cas de pénurie grave.

La Suisse a également conclu en 2009 un accord bilatéral avec la France. Celui-ci garantit une solidarité d’approvisionnement en gaz entre les deux pays en cas de pénurie, ainsi que l’accès des entreprises suisses aux réserves de gaz contenues dans les stockages souterrains français. En outre, les importations de gaz suisses depuis l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche et les exportations vers les pays voisins transitent via 12 points d’entrée en Suisse. Ces dernières années, le principal point d’injection était situé à Wallbach, sur le gazoduc de transit «Transitgas», un axe majeur de l’infrastructure du continent par lequel sont acheminées environ 80% des importations suisses de gaz naturel, dont une grande partie est destinée aux pays voisins.

Tout en gardant un œil attentif sur l’évolution actuelle des marchés gaziers mondiaux caractérisée par l’avènement du gaz liquéfié transporté par méthanier, la Suisse prépare également le futur système énergétique gazier, dont l’hydrogène vert sera la pierre angulaire. À cette fin, elle explore avec l’Union européenne la possibilité d’approfondir la collaboration en matière de développement du marché de l’hydrogène renouvelable (ou «hydrogène vert»). Depuis 2024, la Suisse participe également au projet «Corridor Sud», une initiative trilatérale italo-germano-autrichienne qui a pour but de faciliter la création d’une infrastructure d’hydrogènoduc afin de transporter de l’hydrogène renouvelable provenant d’Algérie et de Tunisie vers l’Europe.

Engagement de la Suisse dans le domaine énergétique international

Afin d’assurer la sécurité de son approvisionnement international et d’atteindre les objectifs climatiques de zéro émission de CO2 (et) à l’horizon 2050, la Suisse collabore étroitement avec les organisations internationales du secteur énergétique dont elle est membre. Au sein de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui joue un rôle clef pour assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique de ses pays membres via des règles communes pour la gestion de stock stratégiques de produits pétroliers, la Suisse contribue au développement de projets de recherche internationaux (programme «Energy storage» par exemple) et soutient la transition énergétique, notamment en modélisant les effets de l’électrification des systèmes énergétiques. Dans le domaine de l’énergie nucléaire civile, la Suisse, contribue activement au sein de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de l’ONU à la sécurité et à la sûreté nucléaires dans le monde, en veillant à l’application des garanties prises par les membres de l’AIEA envers l’institution et en participant au programme de coopération technique de cette dernière afin d’assurer le transfert de technologies nucléaires entre les membres de l’IAEA.

Afin de réduire les dépendances énergétiques globales, la Suisse promeut le déploiement des énergies renouvelables indigènes et de l’efficacité énergétique. À ce titre, elle est active au sein de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) à Abu Dhabi et du Comité de l’énergie durable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU). Elle s’engage en priorité dans les domaines de l’innovation numérique, de l’application de l’intelligence artificielle à l’élaboration de politiques énergétiques efficaces et neutres pour le climat et à la coopération technique avec les pays en développement.

La sécurité de l’approvisionnement énergétique repose sur des marchés internationaux résilients et sur la viabilité des investissements dans les nouvelles sources d’énergie. Des règles internationales sont donc nécessaires pour assurer et développer le commerce, le transit et la protection des investissements énergétiques. Dans ce domaine, les entreprises et les fonds suisses investissent presque exclusivement dans les pays membres de l’UE et de l’Association européenne de libre-échange (AELE), et majoritairement dans des centrales produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables. Des groupes internationaux basés en Suisse investissent également dans des infrastructures énergétiques à l’étranger et en Suisse. Afin de garantir les meilleures conditions cadres pour sécuriser ces investissements, la Suisse est État partie au Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) qui offre un outil de protection juridique pour les investisseurs privés envers les États. Le TCE inclut un protocole additionnel sur la promotion de l’efficacité énergétique et il a été modernisé en décembre 2024 afin de couvrir les investissements dans les énergies renouvelables et de respecter les engagements des Accords de Paris.

En conclusion, la Suisse dispose actuellement de conditions cadres et d’infrastructures idéales qui lui permettent de s’assurer un approvisionnement énergétique à prix compétitif et le plus durable possible. Fer de lance dans le domaine des innovations énergétiques visant une utilisation efficace et responsable des ressources, elle est également le garant d’un ordre juridique international qui favorise les investissements privés et un flux constant d’énergie.

Guillaume Cassaigneau, ambassadeur et responsable de la Section des affaires internationales de l’Office fédérale de l’énergie (Ofen)

Cet article a été publié une première fois dans le magazine du SECO „La Vie économique“

Images: Shutterstock et La Vie économique

Shutterstock

Shutterstock

Shutterstock«Soyez au courant» en ce qui concerne les voitures électriques!

Shutterstock«Soyez au courant» en ce qui concerne les voitures électriques!  ShutterstockDe nombreux outils de soutien fédéraux pour la mobilité de demain

ShutterstockDe nombreux outils de soutien fédéraux pour la mobilité de demain  Benedikt VogelUn réseau prêt pour les énergies renouvelables

Benedikt VogelUn réseau prêt pour les énergies renouvelables  BFEEin Vierteljahrhundert für die Windenergie

BFEEin Vierteljahrhundert für die Windenergie

ETHZ

ETHZ BFE - Brigitte Mader

BFE - Brigitte Mader

Neuste Kommentare