Vom Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz – Teil 7: Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 1

Am 2. April 2008 verabschiedete der Bundesrat den Konzeptteil Sachplan geologische Tiefenlager (siehe Teil 6 dieser Blogserie). Damit konnte das Standortauswahlverfahren beginnen. Die Ziele und Ergebnisse der ersten Etappe sind Inhalt dieses Teils der Blogserie zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle. Im siebten Teil der Serie vom Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz blicken wir auf die erste Etappe beim Sachplan geologische Tiefenlager.

Welche Gebiete kommen für ein Tiefenlager in Frage?

Etappe 1 war der erste «Realitätscheck» für den Sachplan geologische Tiefenlager (SGT). Aufgabe und Ziel war es, geologisch geeignete Gebiete für die Lagerung von radioaktiven Abfällen zu bezeichnen.

Nach dem zweimaligen Nein bei kantonalen Volksabstimmungen im Kanton Nidwalden zum Endlager-Projekt im Wellenberg (Details siehe hier) sollte die Standortsuche nochmals von neuem beginnen. Dies anhand von Kriterien, die vorher diskutiert und definiert worden waren, also schwarz auf weiss im Konzeptteil SGT standen. 13 solche Kriterien wurden festgelegt. Anhand dieser musste die Nagra prüfen, wo sich der Untergrund eignet, um alle radioaktiven Abfälle der Schweiz sicher zu lagern. Die Kriterien lassen sich folgenden vier Hauptkategorien zuordnen:

- Eigenschaften des Wirtsgesteins

- Langzeitstabilität

- Zuverlässigkeit der geologischen Aussagen

- bautechnische Eignung.

Eine gute Wissensbasis war vorhanden – aus Bohrungen, seismischen Untersuchungen, Tunnelbauten etc. Diese Daten mussten nicht nochmals erhoben werden.

Nach rund einem halben Jahr Arbeit reichte die Nagra im Oktober 2008 ihre Vorschläge ein (Nagra Technischer Bericht 08-03) und am 6. November 2008 wurden sie an einer Medienkonferenz veröffentlicht (siehe Titelfoto). Die Nagra hatte sechs Standortgebiete für die Lagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle identifiziert, wobei sie drei davon auch für die Lagerung hochradioaktiver Abfälle vorschlug. Die für beide Abfalltypen geeigneten Standortgebiete waren Jura Ost (Aargau), Nördlich Lägern (Aargau und Zürich) und Zürich Nordost (Thurgau und Zürich). Die Standortgebiete nur für schwach- und mittelaktive Abfälle waren Jura-Südfuss (Aargau und Solothurn), Südranden (Schaffhausen) und Wellenberg (Nidwalden). Am Rande der vom Bundesamt für Energie (BFE) organisierten Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung, machten sich teilweise auch Gegnerinnen und Gegner bemerkbar, insbesondere in Stans. Auch die süddeutschen Landkreise reagierten kritisch, da sich vier der Gebiete an der Grenze oder sehr grenznah zu Deutschland befanden. In den Diskussionen zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle schwang immer auch die politische Kontroverse um die Kernenergie mit oder wurde gar durch diese überlagert. Dazu trug auch bei, dass die Betreiber der Schweizer Kernkraftwerke (KKW) 2008 Rahmenbewilligungsgesuche für den Bau von drei neuen KKW eingereicht hatten. Nach dem Reaktorunfall in Fukushima vom März 2011 schlug der Bundesrat jedoch ein Neubauverbot und damit den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergienutzung vor. Das Neubauverbot wurde schliesslich gesetzlich verankert und 2018, nach einer Referendumsabstimmung, in Kraft gesetzt.

Als nächster Schritt im Verfahren folgte die Überprüfung der Vorschläge der Nagra durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI (Gutachten, Expertenberichte und Faktenblätter) und weitere Bundesstellen. Die Resultate lagen im Januar 2010 vor. Das ENSI beurteilte alle sechs Standortgebiete als geeignet und empfahl, sie in Etappe 2 des Sachplans geologische Tiefenlager weiter zu betrachten.

Die geologische Eignung ist zwar das wichtigste, aber nicht das einzige Kriterium bei der Standortfestlegung. Um die Oberflächenanlagen, die es für ein solches Lager braucht, optimal platzieren zu können, sollten auch raumplanerische und sozioökonomische Aspekte berücksichtigt werden. Unter der Leitung des Bundesamts für Raumentwicklung ARE und mit Unterstützung der Standortkantone wurden deshalb Planungsperimeter (2009) und eine raumplanerische Beurteilungsmethodik (2010) erarbeitet – als Vorarbeiten und Grundlagen für Etappe 2. Bei den Planungsperimetern handelte es sich um eine Vorgabe für die Nagra.

Das BFE fasste alle im Verlauf von Etappe 1 erarbeiteten Ergebnisse im Erläuterungsbericht zusammen und lud alle Interessierten im Herbst 2010 ein, sich dazu zu äussern. Rund 3700 Stellungnahmen gingen ein, davon fast 300 aus Deutschland. Aufgrund der Anhörung wurde der Ergebnisbericht zu Etappe 1 überarbeitet. Auf Wunsch der Regionen wurde die Namensgebung geändert. Aus «Bözberg» wurde «Jura-Ost» und aus «Zürcher Weinland» Zürich Nordost. Etliche Stimmen aus dem Kanton Nidwalden, darunter der Kanton selber, lehnten den Standortgebietsvorschlag Wellenberg aus politischen und demokratierechtlichen Gründen ab. Insgesamt befürwortete die Mehrheit der Stellungnehmenden das Sachplanverfahren als gutes Instrument. Der Sachplan gewährleiste die notwendige Transparenz, Nachvollziehbarkeit und die Mitwirkung. Einblick und Rechenschaft über die Ergebnisse der Anhörung sind dokumentiert im Anhörungsbericht. Ein Jahr später – am 30. November 2011 – entschied der Bundesrat basierend auf all diese Fakten, dass alle sechs Standortgebiete die Vorgaben erfüllen und in den Sachplan aufgenommen werden. Er gab der Nagra den Auftrag, die Gebiete weiter zu untersuchen (Ergebnisbericht zu Etappe 1: Festlegungen und Objektblätter).

Damit wurde Etappe 1 abgeschlossen. Im Rückblick wurde diese erste Hürde relativ «einfach» genommen. Bereits zu diesem Zeitpunkt absehbar war jedoch, dass Etappe 2 länger dauern würde als die geplanten zweieinhalb Jahre. Ein Grund war der Zeitbedarf für die regionale Partizipation – ein zentraler Bestandteil des Auswahlverfahrens (Medienmitteilung). Zu Herausforderungen und Bewährungsproben in den Etappen 2 und 3 lesen Sie mehr in den kommenden Beiträgen dieser Serie.

Monika Stauffer, Leiterin Sektion Entsorgung radioaktive Abfälle, Bundesamt für Energie

Bild: Medienkonferenz der Standortvorschläge von Etappe 1 am 6. November 2008, Copyright: BFE

Energeiaplus hat zwei besonders exponierte Personen der ersten Jahre des Standortauswahlverfahrens befragt: Thomas Ernst, der damalige CEO der Nagra, sowie Hans Wanner, damals Direktor des ENSI.

Energeiaplus: Herr Ernst und Herr Wanner, in Etappe 1 ging es viel um die Geologie. Der Öffentlichkeit und insbesondere der Bevölkerung in den Standortregionen galt es, in verständlichen Worten zu erklären, weshalb die Nagra die sechs Standortgebiete vorgeschlagen hatte bzw. warum das ENSI diese Vorschläge unterstützte. Was waren die Herausforderungen?

Thomas Ernst: Das Gebiet der gesamten Schweiz wurde von der Nagra aufgrund des Primats der Sicherheit bzw. der vorgegebenen Kriterien nach geeigneten Standorten für geologische Tiefenlager durchsucht. Entscheidend bei dieser Herausforderung war einerseits, sachlich fundierte Arbeit zu leisten und sich in Etappe 1 nicht von politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Kriterien aus der Spur bringen zu lassen. Andererseits galt es, die sehr technische Arbeit in einer einfachen Sprache korrekt zu vermitteln. Das war eine Knacknuss, die neben der Nagra auch das BFE, das ENSI und die Standortkantone forderte. Die transparente, vergleichende Darlegung der Bewertung aller 13 Kriterien pro Gebiet war ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.

Hans Wanner: Eine grosse Herausforderung war die Novität des Auswahlverfahrens. Die wichtigste Frage war für mich, ob es überhaupt möglich sein würde, anhand der von uns vorgegebenen Kriterien die geeignetsten Standorte in der Schweiz zu finden. Die Nagra hat unsere Kriterien in sogenannte Indikatoren übersetzt, die sich nachvollziehbar bewerten liessen. Das schrittweise Einengungsverfahren hat sie ausführlich dokumentiert, und sie hat transparent dargelegt, wie sie zu dem finalen Ergebnis mit den sechs Standortgebieten gekommen ist. Selbst ich als Nicht-Geologe konnte jeden Schritt des Einengungsverfahrens im Detail nachvollziehen und verstehen. Auch unsere zahlreichen externen Sachverständigen bestätigten das Ergebnis. Der Entscheid des ENSI war eindeutig. Auch möchte ich das Vorgehen und die Dokumentation der Nagra als vorbildlich bezeichnen.

Welche Kritik hörten Sie gemäss Ihrer Erinnerung am häufigsten?

Thomas Ernst: Nach den beiden negativen Abstimmungen im Kanton Nidwalden zum Projekt Wellenberg war das Unverständnis in dieser Region für den erneuten Vorschlag des Wellenbergs besonders ausgeprägt. Es fiel einigen Akteuren verständlicherweise schwer, zwischen den Vorgaben im Sachplan-Konzept und der ablehnenden eigenen Haltung zu differenzieren. Zudem wurde die Grenznähe von vier Standortgebieten zu Deutschland intensiv kritisiert. Erst als die deutsche Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager festhielt, das nur geologische Kriterien zu den Vorschlägen der Nagra geführt haben, schwächte sich diese Kritik ab.

Hans Wanner: Unsere Präsenz in der Öffentlichkeit war von Beginn weg gross, und Kritik konnte jederzeit geäussert werden. Doch die Menschen hatten vor allem Fragen und erwarteten verständliche Antworten. Unklar war vielen zu Beginn, wie sich die Aufgaben zwischen Nagra, BFE und ENSI abgrenzten. Erst mit der Zeit wurden die Rollen der Akteure verstanden.

Damals betrat die Schweiz mit dem Standortauswahlverfahren Neuland. Inzwischen hat sich der Sachplan geologische Tiefenlager bewährt. Trotzdem: gibt es etwas, das man im Nachhinein in Etappe 1 hätte verbessern oder anders machen sollen?

Thomas Ernst: Nur drei Jahre nach Einreichung der Standortvorschläge bestätigte der Bundesrat in seinem Entscheid alle sechs von der Nagra vorgeschlagenen Gebiete. Das war ein grosser Schritt vorwärts in der nuklearen Entsorgung. Optimierungspotenzial zeigte sich vor allem während des Übergangs von Etappe 1 zu Etappe 2 beim Aufbau der regionalen Partizipation und der Heranführung der neu zu bildenden Regionalkonferenzen an ihre Kernaufgaben. Bei diesem schwierigen Schritt waren alle Akteure nicht nur gefordert, sondern aufgrund des anspruchsvollen Neulands teilweise am Anschlag. Aufwändige Zusatzschlaufen und zeitliche Verzögerungen waren die Folge. Rückblickend war das vermutlich der unausweichliche Preis, der für den notwendigen Vertrauens- und Wissensaufbau zu entrichten war.

Hans Wanner: Aus meiner Sicht zählen die Transparenz des Verfahrens und der starke Einbezug der Öffentlichkeit zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren des Sachplans geologische Tiefenlager. In Etappe 1 wurde der Grundstein dazu gelegt – einerseits mit einem vorbildlichen Einengungsvorgang zur Identifizierung geeigneter Standortregionen, andererseits mit einer grossen öffentlichen Präsenz der Akteure und mit dem Aufbau der regionalen Partizipation. Auch aus heutiger Sicht würde ich das nicht anders machen.

In der Schweiz ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Abfälle langfristig sicher in geologische Tiefenlager verbracht werden. Das Standortsuchverfahren dafür läuft seit 2008 gemäss dem Sachplan geologische Tiefenlager. Damit wird der Einbezug der betroffenen Kantone, Gemeinden und Bevölkerung sichergestellt. Geleitet wird dieses Verfahren durch das Bundesamt für Energie.

Nach heutiger Planung soll die Standortwahl 2031 mit der Genehmigung der Rahmenbewilligungen für das geologische Tiefenlager und die Brennelementverpackungsanlage abgeschlossen sein. Auch diese beiden Verfahren leitet das Bundesamt für Energie.

Bisher sind in dieser Blogserie zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle erschienen:

Vom Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz – Teil 1: 1900 – 1980 | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie

Vom Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz – Teil 2: bis 2008 | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie

Vom Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz – Teil 3: Menge und Arten der Abfälle | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie

Vom Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz – Teil 4: Ausweg aus der Sackgasse | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie

Vom Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz – Teil 5: Das Entsorgungsprogramm | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie

Vom Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz – Teil 6: Der Konzeptteil zum Sachplan geologische Tiefenlager | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie

BFE

BFE

ZVG, Martin Omlin«Wärmepumpen werden oft zu gross dimensioniert.»

ZVG, Martin Omlin«Wärmepumpen werden oft zu gross dimensioniert.»  Gamla Uppsala BussUpgrade für Biogas-Anlagen

Gamla Uppsala BussUpgrade für Biogas-Anlagen  BFEUne culture en matière de surveillance et de sécurité

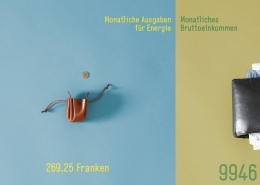

BFEUne culture en matière de surveillance et de sécurité  Energiezahlen in Bildern

Energiezahlen in Bildern

shutterstock

shutterstock

Neuste Kommentare