Neue interaktive Plattform im Architektur-Bereich: Für mehr Nachhaltigkeit in Lehre und Praxis

Die Bauwirtschaft hat einen massgeblichen Anteil am Schweizer Ressourcen- und Energieverbrauch sowie an den Treibhausgasemissionen. Will die Schweiz bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreichen, muss die Bauwirtschaft ihre Prozesse, Materialien und Technologien konsequent auf Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und klimafreundliche Lösungen ausrichten. Wie plant und baut man so, dass möglichst wenig Ressourcen und Energie verbraucht und Treibhausgase ausgestossen werden?

Auf der neuen interaktiven IDA Plattform finden Planerinnen und Architekten in Ausbildung und aus der Praxis einen Überblick über Standards, sowie Hilfsmittel und Best-Practice-Beispiele, um dieses Ziel zu erreichen. Die Entwicklung der Plattform wurde von EnergieSchweiz, dem Programm des Bundesamts für Energie für Energieeffizienz und erneuerbare Energien, unterstützt.

IDA steht für Integrated Design Atlas. Die digitale Plattform ist als interaktive Lernumgebung gedacht, die Wissen zu ökologisch und sozial nachhaltigem Bauen zugänglich macht. Thematisiert werden beispielsweise erneuerbare Energien oder Kreislaufwirtschaft, aber auch Hilfsmittel wie der Heizkosten- oder Solarrechner oder Plattformen zur Nachhaltigkeitsberechnung oder zum relevanten Geoinformationsangebot. Ergänzt wird die Plattform durch Best-Practice-Beispiele und Infos zu Veranstaltungen. Auch eine Community soll sich über die Plattform bilden können und damit den Austausch und die Vernetzung unter den Architekturschulen und den Wissenstransfer in die Praxis fördern.

Warum braucht es diese Plattform? Was erhofft man sich davon? Warum hat sich EnergieSchweiz bei diesem Projekt engagiert? Energeiaplus hat bei Samuel Kummer, Assistent am Departement Architektur der ETH Zürich und Projektkoordinator von IDA, und bei Christoph Blaser, zuständig für Aus- und Weiterbildung im Bundesamt für Energie, nachgefragt.

Energeiaplus: Die Plattform IDA versammelt bereits vorhandene Informationen. Was für einen Mehrwert bietet IDA?

Samuel Kummer ist Projektkoordinator der Plattform IDA; Bild ETHZ

Samuel Kummer: Die Plattform bündelt Erkenntnisse aus Forschung und Lehre führender Schweizer Hochschulen und unterstützt die Nutzerinnen und Nutzer dabei, nachhaltige Entscheidungen bereits in frühen Entwurfsphasen zu treffen. Es ist uns ein grosses Anliegen neben der reinen Wissensvermittlung mit IDA auch den Austausch zwischen Bildungseinrichtungen, Praxis und Studierenden zu ermöglichen und so ein vernetztes Lernen über Institutionen und Sprachregionen hinweg zu fördern.

Für wen ist die Plattform gedacht?

Samuel Kummer: IDA steht grundsätzlich allen Interessierten offen, richtet sich aber primär an Studierende, Lehrende und Architekturschaffende. Studierende machen wir in unseren Lehrveranstaltungen auf die Plattform aufmerksam. Lehrende werden über Netzwerke und persönliche Kontakte gezielt angesprochen, um die Plattform in ihre Kurse einzubinden und den Austausch über Best-Practice-Beispiele zu fördern. Architekturschaffende erreichen wir über Social-Media-Posts, Präsentationen an Fachveranstaltungen und Kooperationen mit Organisationen wie dem SIA.

Wo mangelt es in der Aus- und Weiterbildung von PlanerInnen und ArchitektInnen?

Samuel Kummer: Die Integration von Energie- und Klimaperspektiven kommt im Entwurfsprozess oft zu kurz. Funktionale und soziale Aspekte sind etabliert, doch die komplexen Zusammenhänge von Energie, Komfort und Umwelt bleiben in der frühen Projektphase meist aussen vor. IDA setzt genau hier an: Wir machen Klima, Emissionen und andere für Nachhaltigkeit relevante Themen zu integralen Bestandteilen der Architektur – nicht als Zusatz, sondern als Grundlage. So werden heutige Herausforderungen zu Inspiration für zukunftsfähiges Bauen und befähigen Architekturschaffende, von Anfang an ganzheitlich nachhaltige Lösungen zu entwickeln.

Christoph Blaser: Das Bundesamt für Umwelt hat 2023 in einer Studie untersuchen lassen, wie in Aus- und Weiterbildungen von Planenden ökologisch nachhaltiges Bauen thematisiert wird. Sie kommt zum Schluss, dass in verschiedenen Studiengängen das Potenzial besteht, Nachhaltigkeitskompetenzen expliziter zu formulieren. Mein Eindruck ist, dass Architektinnen und Architekten häufig ein feines Gespür für die Hebel der Nachhaltigkeit besitzen. In der Entwurfsphase fehlt ihnen jedoch oft die Möglichkeit, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekte eines Projekts objektiv einzuschätzen. Hier bieten die zahlreichen Tools von IDA wertvolle Unterstützung, um ihre Projekte bereits in einer frühen Entwurfsphase gezielt zu optimieren und die Wechselwirkungen der einzelnen Stellschrauben der Nachhaltigkeit zu überprüfen.

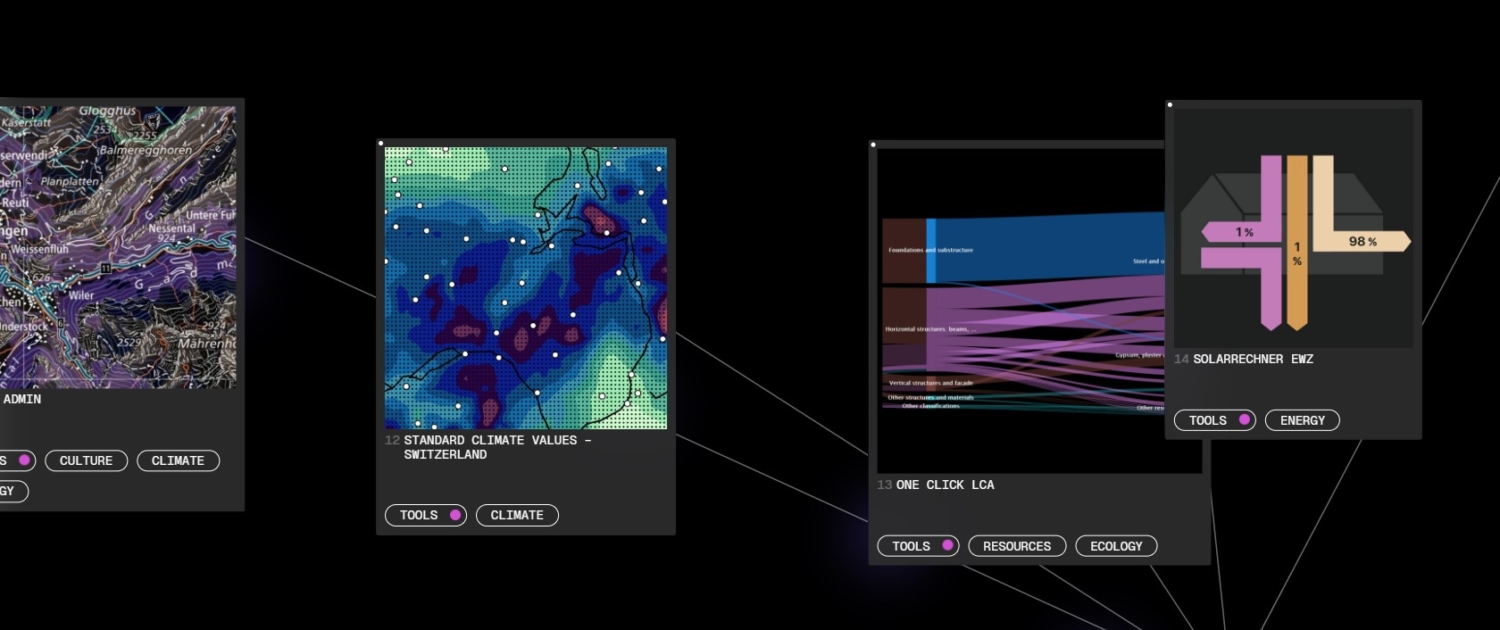

Auf den ersten Blick mag IDA etwas komplex erscheinen. Verschiedene Kacheln mit Bildern oder Grafiken erscheinen auf dem Bildschirm. Klickt man auf die Kacheln, wird man auf die Webseite mit den dazugehörigen Informationen weitergeleitet. Welche Überlegungen stecken hinter der Gestaltung der Plattform und wie unterstützt sie das Entdecken der Inhalte?

Samuel Kummer: Um den Einstieg in IDA für Architekturschaffende und Studierende attraktiv zu gestalten, wurde eine grafisch gestaltete Landingpage entwickelt. Sie ergänzt die auf Moodle basierende Plattform, deren Gestaltungsspielraum begrenzt ist, und lädt bewusst zu einem spielerischen und interaktiven Entdecken der Inhalte ein. Die vier Hauptbereiche werden übersichtlich dargestellt, sodass Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig Orientierung erhalten und schnell erfassen, welche Inhalte verfügbar sind.

Die Inhalte wurden gezielt zusammen gestellt und ihre Verbindungen untereinander visualisiert, sodass Zusammenhänge leicht erkennbar werden. IDA gliedert sich in vier Bereiche. Die Case Studies präsentieren „good practice“-Projekte mit Plänen, Bildern und Beschreibungen. In der Toolbox finden Nutzerinnen und Nutzer digitale Werkzeuge, die sie direkt im Entwurfsprozess einsetzen können. Stories liefern vertiefende Beiträge zu den Case Studies und Tools, während die Community den fachlichen Austausch, Diskussionen und Informationen zu Veranstaltungen ermöglicht.

EnergieSchweiz hat die Erarbeitung der Plattform unterstützt. Warum?

Christoph Blaser ist Fachspezialist Energiebildung im Bundesamt für Energie; Bild: BFE

Christoph Blaser: Das Projekt wurde im Rahmen der Bildungsoffensive Gebäude (BOG) bei EnergieSchweiz eingereicht und gefördert. Die BOG ist eine gemeinsame Initiative der Gebäudebranche, Bildungsinstitutionen und des Bundes, um genügend qualifizierte Fachkräfte für die Umsetzung der Energie- und Klimastrategie im Gebäudebereich zu sichern.

Mit der BOG fördern wir unter anderem die Verankerung von Energie- und Umweltkompetenzen in der formalen Bildung sowie die Zusammenarbeit innerhalb der Branche. Die neue interaktive Plattform unterstützt beide Ziele wesentlich. Architektinnen und Architekten prägen mit ihren Kompetenzen und ihren Entscheidungen die Nachhaltigkeit von Gebäuden entscheidend. Zudem ist diese Zielgruppe zahlenmässig bedeutend: In der Schweiz schliessen jährlich rund 1’000 Studierende ein Architektur-Studium auf Bachelor- oder Masterstufe ab.

Was verspricht sich der Bund von der Plattform? Mit einer Sammlung von Informationen und Best-Practice-Beispielen ist nachhaltiges, ressourcenschonendes und energieeffizientes Bauen noch nicht erreicht.

Christoph Blaser: Die Plattform trägt dazu bei, die Aus- und Weiterbildung im Bereich energieeffizienter und nachhaltiger Gebäudeplanung zu beschleunigen. Der Integrated Design Atlas fördert – wie der Name schon sagt – einen integrierten Ansatz, der die Prinzipien der , erneuerbaren Energien und Energieeffizienz, nachhaltige Ressourcen und Klimaschutz in den Mittelpunkt der frühen Entwurfsphasen stellt.

IDA bietet eine Übersicht über digitale Tools, welche eine frühzeitige Berücksichtigung der relevanten Nachhaltigkeitsfaktoren unterstützen. Dies vor dem Hintergrund, dass in frühen Projektphasen die Stellschrauben am grössten sind, um die Nachhaltigkeit eines Gebäudes gezielt zu steuern.

Die Nutzung der Wissens- und Designplattform durch neun Architekturschulen und die Mitglieder des SIA fördert zudem den Austausch sowie die Zusammenarbeit der Architekturschulen sowie heutiger und zukünftiger Architekturschaffender. Gleichzeitig wird vermieden, dass an verschiedenen Standorten ähnliche Insellösungen unabhängig voneinander entstehen.

Die Plattform leistet einen Beitrag dazu, dass ganzheitlich ökologisch nachhaltiges Bauen zur Norm wird und von sämtlichen Architekturschaffenden als selbstverständlicher Bestandteil ihrer Arbeit betrachtet wird.

Welche Entwicklungen oder Erweiterungen sind für die nächsten Jahre geplant?

Samuel Kummer: Der Aufbau von IDA ist über drei Jahre angelegt. Im ersten Jahr wurde die technische Infrastruktur geschaffen, die Inhalte der bestehenden Moodle-Plattform übertragen und punktuell erweitert. Seit Beginn des zweiten Jahres liegt der Fokus auf gemeinschaftsfördernden Aktivitäten wie Foren, Webinars und Nutzertreffen. So wird die aktive Nutzung gestärkt, die laufende Pflege sichergestellt und neue Inhalte in den Bereichen Toolbox, Case Studies, Stories und Community werden kontinuierlich integriert.

Ziel ist, dass IDA zu einem integralen Bestandteil der Lehre an Schweizer Architekturschulen wird. Im dritten Jahr sollen die langfristige Bewirtschaftung und Skalierung durch die Partner und weitere Träger gesichert werden. Gleichzeitig sollen Architekturschaffende in der Praxis noch stärker eingebunden und zur aktiven Teilnahme sowie zu eigenen Beiträgen motiviert werden.

Die Plattform wurde gemeinsam mit neun Projektpartnern entwickelt, darunter acht Hochschulen aus allen Sprachregionen und der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA). EnergieSchweiz hat das Projekt unterstützt.

Projektpartner:

Berner Fachhochschule (BFH)

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich)

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)

Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR)

Hochschule Luzern (HSLU)

Ostschweizer Fachhochschule (OST)

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA)

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Università della Svizzera italiana (USI)

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

Interview: Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie

Screenshot IDA

Screenshot IDA

ShutterstockLED – et la lumière fut

ShutterstockLED – et la lumière fut  ShutterstockTransformation des Energiesystems sichtbar machen mit digitalen Analysetools

ShutterstockTransformation des Energiesystems sichtbar machen mit digitalen Analysetools  FotoliaElektrische Spannung im Mass

FotoliaElektrische Spannung im Mass  BFE - Brigitte MaderAuf dem Weg zu Netto-Null – das Beispiel des Früchte- und Gemüsevermarkters Schwab-Guillod AG

BFE - Brigitte MaderAuf dem Weg zu Netto-Null – das Beispiel des Früchte- und Gemüsevermarkters Schwab-Guillod AG

OFEN

OFEN Genossenschaft Mobility

Genossenschaft Mobility

Neuste Kommentare