Suisse-France: un maillage énergétique essentiel

La Suisse et la France collaborent de longue date dans le domaine de l’énergie. Leurs échanges d’électricité, de gaz, de pétrole et bientôt d’hydrogène vert contribuent à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de part et d’autre de la frontière.

L’interdépendance énergétique entre la Suisse et la France constitue un pilier discret, mais essentiel, du paysage énergétique européen. À travers un réseau dense en électricité, dans une moindre mesure en gaz et en pétrole, la population des deux pays partage bien plus qu’une frontière géographique. La coopération entre les acteurs français et suisses contribue à l’approvisionnement et à la sécurité énergétique ainsi qu’au développement des infrastructures, avec des retombées économiques et environnementales significatives.

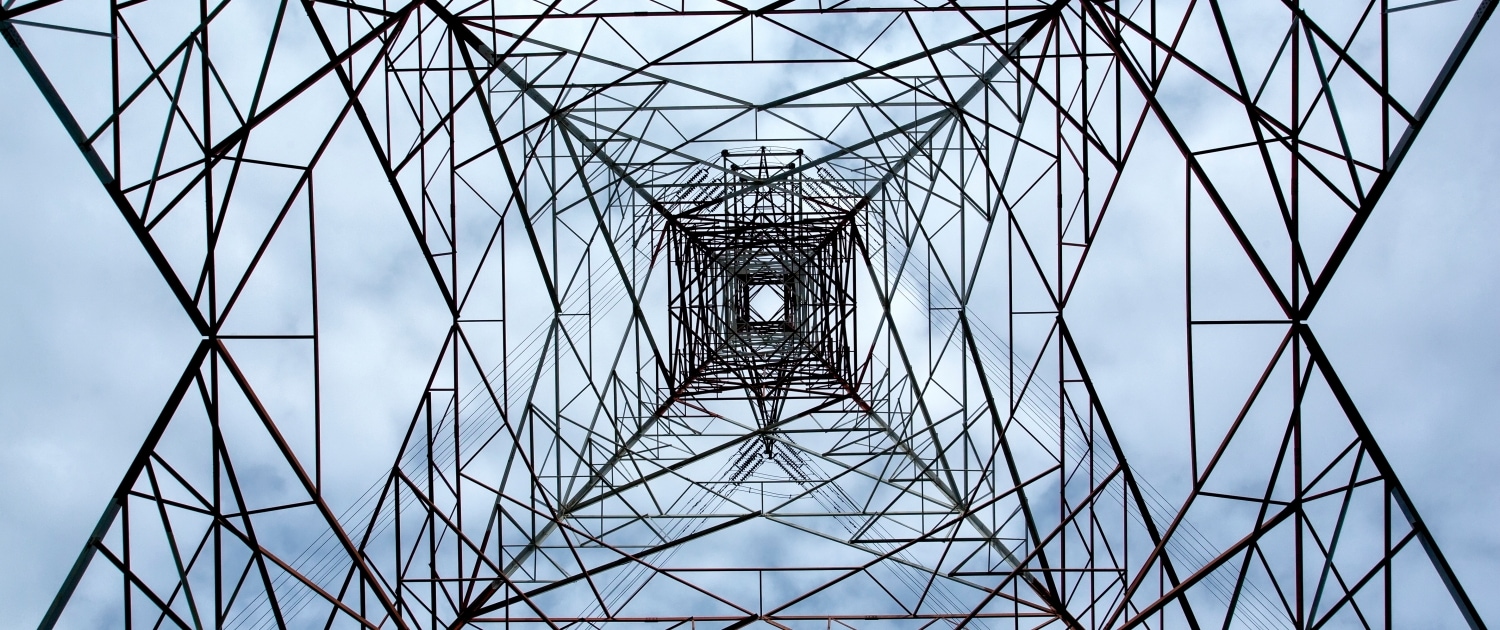

Électricité: un réseau transfrontalier performant

Le secteur électrique illustre parfaitement la collaboration intense entre les deux nations. Plusieurs interconnexions transfrontalières permettent un échange fluide d’électricité avec la France. En effet, la présence de ces interconnecteurs, soit des câbles électriques à haute tension reliant les réseaux électriques de la Suisse et de la France, facilite l’optimisation des capacités de production et la gestion des pics de demande. Ces infrastructures, gérées par l’opérateur national Swissgrid du côté suisse et par Réseau de Transport d’Électricité (RTE) du côté français, assurent une stabilité indispensable, même en cas de forte variabilité de la production d’énergie renouvelable.

Les échanges commerciaux d’électricité témoignent de la complémentarité des profils de production: la France, avec sa capacité de production nucléaire, et la Suisse, largement dépendante de l’hydroélectricité, se renforcent mutuellement. Avec 6,5 milliards de térawattheures (solde import/export) en 2023, la France était le pays depuis lequel la Suisse a le plus importé d’électrons (voir illustration) et cette tendance s’est confirmée en 2024. On se souvient par ailleurs qu’à l’hiver 2022, outre le contexte géopolitique, la mise à l’arrêt pour des raisons techniques d’une partie du parc nucléaire français avait grandement contribué à alimenter les incertitudes liées à l’approvisionnement électrique de la Suisse.

En 2023, la Suisse a importé de l’électricité principalement de France (solde importateur/exportateur en TWh)

La centrale de pompage-turbinage Nant-de-Drance, en Valais, figure parmi les infrastructures transfrontalières les plus emblématiques. Le site, qui permet de stocker l’excès d’électricité produite lors des périodes creuses et de la restituer rapidement en cas de pics de demande, a une capacité de stockage à peu près équivalente à celle de 400 000 batteries de voitures électriques. Grâce à sa capacité à équilibrer les flux entre les réseaux suisse et français, cette centrale joue un rôle crucial dans la stabilité du système électrique des deux pays. Enfin, notons que l’accord sur l’électricité entre la Suisse et l’Union européenne (UE), dont les négociations matérielles se sont conclues en décembre 2024, vise entre autres à optimiser la gestion des flux d’électricité transfrontaliers et à contribuer ainsi à la sécurité d’approvisionnement mutuelle. Le paraphe de l’accord ainsi que des éléments restants du paquet Suisse-UE par les négociateurs en chef (ainsi que, du côté suisse, par les co-négociateurs en chef des offices concernés) est prévu à Berne en mai 2025. L’ouverture de la procédure de consultation par le Conseil fédéral devrait avoir lieu avant l’été.

Gaz: sécurité d’approvisionnement et transit

La France, acteur majeur du marché gazier européen, joue un rôle central dans l’approvisionnement de la Suisse. Inversement, une partie de la population du Jura français dépend directement du réseau gazier suisse. Dans ce contexte, les deux pays ont procédé en 2009 à un échange de lettres et convenu de l’accès des entreprises suisses aux réserves de gaz contenues dans les stockages souterrains français. Une clause importante de l’accord en question assure la solidarité d’approvisionnement en gaz entre les deux pays en cas de pénurie. De plus, le gazoduc Transitgas est un maillon essentiel du transit de gaz naturel en provenance de France vers l’Italie et l’Allemagne. Le réseau de transport international de gaz s’étend en Suisse sur 292 km et traverse les Alpes via 14 tunnels. Il permet de transporter plus de 25 milliards de mètres cubes de gaz naturel, contribuant ainsi au commerce et à la sécurité énergétique de la région. À titre de comparaison, ce volume est supérieur à celui exporté de la mer Caspienne vers l’Europe.

Dans le futur, l’hydrogène produit à partir des énergies renouvelables et de l’électricité nucléaire françaises pourrait jouer un rôle décisif pour la décarbonation du système énergétique. Plusieurs projets transfrontaliers, souvent portés par des acteurs régionaux, des entreprises et les pouvoirs publics, sont en cours de planification. Ils impliquent un raccordement des futurs réseaux de transport de l’hydrogène, à l’exemple du projet Rhine Hydrogen network (RHYn) qui prévoit des interconnexions entre la France, le land du Bade-Wurtemberg et la région de Bâle.

Produits pétroliers: des automobilistes aux multinationales

La Suisse dépend exclusivement des importations pour couvrir ses besoins en pétrole, un élément clé de son approvisionnement énergétique. Elle a importé environ 9,5 millions de tonnes de produits pétroliers en 2023, dont 29% de pétrole brut qui provient principalement des marchés mondiaux, ces dernières années de pays comme le Nigéria, les États-Unis et le Kazakhstan. Les produits finis (essence, diesel, mazout) sont majoritairement importés des raffineries des pays voisins. Le pétrole brut et les produits pétroliers sont acheminés principalement par oléoduc (France) et par barge sur le Rhin. Cette dépendance souligne l’importance des relations commerciales avec les pays européens pour la sécurité énergétique de la Suisse.

Les citoyennes et citoyens suisses et français bénéficient de ces infrastructures indirectement, via les entreprises de livraisons, mais sont également acteurs du commerce transfrontalier. Les habitants des régions frontalières sont habitués à traverser la frontière pour faire le plein de carburant quand les prix y sont plus avantageux que sur le marché domestique. Ces comportements économiques individuels s’orientent au gré des évolutions des prix du marché et du taux de change franc suisse/euro.

Finalement, il faut souligner l’attrait des centres névralgiques du négoce international de matières premières, en particulier dans le secteur de l’énergie, comme la ville de Genève. Des entreprises françaises de négoce s’y sont établies depuis des décennies, profitant entre autres des compétences spécifiques au tissu économique local et de la proximité ferroviaire avec Paris. Ces dernières années, le géant français TotalEnergies (sa filiale Trading & Shipping principalement) a par exemple renforcé sa présence à Genève.

Convergences des politiques publiques

Les échanges d’électricité, de gaz et de produits pétroliers entre les deux nations illustrent une complémentarité des politiques publiques qui dépasse les simples transactions commerciales. La fréquence des contacts politiques à haut niveau démontre une certaine convergence des politiques énergétiques, aussi bien en termes de décarbonation que d’efficacité énergétique. Dans le cadre du Forum pentalatéral de l’énergie[1], la Suisse a par exemple signé en 2023, aux côtés de six pays européens dont la France, une déclaration ministérielle qui promeut la décarbonation du système électrique des pays signataires, soit le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables, d’ici 2035.

À l’heure où la transition vers des énergies renouvelables se concrétise au niveau local, le maillage énergétique mis en place entre la Suisse et la France offre des opportunités pour le développement de solutions innovantes et le renforcement des infrastructures communes. Des projets transfrontaliers innovants comme Electrivert, lancé en septembre 2024, se concentrent sur la valorisation du biogaz en électricité verte, renforçant ainsi les synergies locales et contribuant à une transition énergétique durable. Grâce à leurs relations étroites à différent niveaux, les deux pays pourront relever ensemble les futurs défis énergétiques, tout en contribuant à la construction d’un réseau énergétique européen plus résilient et durable.

Guillaume Cassaigneau, ambassadeur et responsable de la Section des affaires internationales de l’Office fédérale de l’énergie (OFEN)

Léonard Dolivo, Conseiller diplomatique du directeur de l’OFEN

Cet article a été publié une première fois dans le magazine du SECO „La Vie économique“

Images: Shutterstock et OFEN

Shutterstock

Shutterstock

VSGP, Markus WaberGurken und Tomaten aus dem klimafreundlichen Gewächshaus

VSGP, Markus WaberGurken und Tomaten aus dem klimafreundlichen Gewächshaus  shutterstockProjekte für nachhaltige Mobilität in Unternehmen gesucht

shutterstockProjekte für nachhaltige Mobilität in Unternehmen gesucht  ShutterstockSind die Energieversorger fit für die Zukunft?

ShutterstockSind die Energieversorger fit für die Zukunft?  Benedikt VogelLes avantages cachés des systèmes photovoltaïques

Benedikt VogelLes avantages cachés des systèmes photovoltaïques

Schlussbericht AMM-FAUNA

Schlussbericht AMM-FAUNA Parlamentsdienste 3003 Bern / Béatrice Devènes

Parlamentsdienste 3003 Bern / Béatrice Devènes

Neuste Kommentare