Für mehr Energie im Winter: Geeigneten Abfall lagern statt im Sommer verbrennen

Kehrichtverbrennungsanlagen verbrennen Abfall und erzeugen dabei Wärme und Strom. Wie wäre es, wenn man einen Teil des Abfalls zwischenlagern und so die Energieproduktion besser an die Nachfrage anpassen würde? Und wie gross wäre das Energiepotenzial überhaupt? Das hat eine Studie im Auftrag von EnergieSchweiz, dem Programm des Bundesamts für Energie für Energieeffizienz, untersucht. Fazit: Im Winter könnten rund 173 GWh Wärme in Fernwärmenetze und 28 GWh Strom eingespeist werden. Doch so trivial ist das Ganze nicht.

Primäre Aufgabe von Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) ist die umweltschonende thermische Verwertung von Abfällen. Heute wird die Wärme, die beim Verbrennen freigesetzt wird, zudem für Fernwärme oder zur Stromproduktion genutzt. Mit dem Zubau von Photovoltaik entsteht insbesondere im Sommer ein Überangebot an Strom. Das drückt auf die Preise und reduziert auch den Wert der Energie aus KVA. Im Winter hingegen ist jede Kilowattstunde gefragt, die nicht importiert werden muss.

Es besteht also ein saisonales Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Mit einer Verlagerung der Abfallverbrennung vom Sommer in den Winter könnte Gegensteuer gegeben werden. Die Studie schätzt, dass 100’000 Tonnen Abfälle pro Jahr zwischen gelagert werden könnten, um die Energieproduktion in der kalten Jahreszeit zu erhöhen. So könnten im Winter 173 GWh Wärme in Fernwärmenetze und 28 GWh Winterstrom eingespeist werden. 173 GWh Fernwärme entspricht rund 17.3 Millionen Liter Heizöl. Mit den 28 GWh kann der Strombedarf von rund 8000 Haushalten gedeckt werden. Im Winter könnten dadurch während Spitzenlastzeiten fossile Energieträger ersetzt werden, um die nötige Fernwärme zu erzeugen. In Zahlen heisst das: Pro Tonne Abfall, die fossile Energieträger ersetzt, können rund 400 kg CO2 eingespart werden. Bei der Menge von 100’000 Tonnen Abfall ergibt sich ein Einsparpotenzial von rund 40’000 Tonnen CO2.

So einfach ist die Umsetzung dieser Verlagerung vom Sommer in den Winter allerdings nicht. Die grösste Herausforderung ist nicht die Frage, ob die Menge lagerfähiger Abfälle vorhanden ist. Fragen stellen sich bei der Lagerkapazität, der Wirtschaftlichkeit und den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und die offenen Punkte betreffen nicht nur die KVA, sondern auch Deponien, wo die Abfälle u.a. zwischengelagert werden könnten.

- Lagerung:

Wie werden die Abfälle gelagert, ohne die Umwelt zu belasten? (Stichwort Geruch, Versickerung) Wie sieht es punkto Brandschutz aus? Haben Deponien Kapazitäten?

- Wirtschaftlichkeit:

Wie hoch sind die Kosten für die Lagerung? die Transportkosten?. Wie sieht die Wärmevergütung im Winter aus? Kann eine KVA dieses Geschäft rentabel betreiben?

- Gesetzliche Rahmenbedingungen:

Erlaubt die Betriebsbewilligung für die Deponie eine Zwischenlagerung? Müssen die Vorgaben für die Lagerung von Abfällen angepasst, allenfalls national harmonisiert werden? Muss die Bewilligung für die Verbrennungskapazität angepasst werden? (Begrenzung der Kapazitäten, um Importe zu verhindern).

Was ist also von der Idee zu halten – bei so vielen offenen Fragen? Energeiaplus hat bei Xenjia Röthlisberger nachgefragt, Mitautorin der Studie und Projektleiterin bei der Rytec AG. Das Unternehmen ist in den Themenfeldern Abfall- und Ressourcenmanagement, Energieanlagen, Strommarkt und Netze und Kreislaufwirtschaft spezialisiert und hat die Studie im Auftrag von EnergieSchweiz durchgeführt.

Energeiaplus: Wenn die Haushalte ihren Frühjahrsputz im Herbst machen würden, könnte der Abfallberg im Sommer schon mal eingedämmt und in den Herbst verlagert werden. Würde das viel bringen?

Xenjia Röthlisberger ist Mitautorin des Berichts zur saisonalen Lagerung von Abfällen. Bild: Rytec AG

Xenjia Röthlisberger: Die Idee ist spannend, und ja, das könnte tatsächlich zu einer gewissen saisonalen Verschiebung führen. Wirklich wirksam wäre jedoch eine Verlagerung in den Winter, idealerweise in die Monate Dezember bis Februar. Der Effekt bliebe zwar begrenzt, da Sperrgut aus Haushalten nur einen Teil des Gesamtabfalls ausmacht. Doch auch kleinere Massnahmen können in Kombination mit anderen zur besseren Nutzung des saisonalen Energiepotenzials beitragen.

Abfall ist nicht gleich Abfall. Was stellen sich hier für Herausforderungen?

Genau, nicht jeder Abfall eignet sich zum Lagern. Abfälle mit vielen organischen Bestandteilen wie etwa Küchenabfälle, beginnen schnell zu riechen oder zu gären. Für die Zwischenlagerung braucht es deshalb möglichst trockene, gut brennbare Materialien wie Sperrgut, Altholz oder Kunststoffe, also eher Abfälle aus der Industrie. Die richtige Mischung ist entscheidend, sonst entstehen Probleme bei der Lagerung oder später beim Verbrennen.

Gibt es überhaupt genügend Kapazitäten bei den KVA? Könnten Sie den höheren Abfallberg im Winter überhaupt bewältigen?

Teilweise ja, aber nicht überall. Einige KVA haben im Winter noch freie Kapazitäten, andere laufen bereits am Limit. Wir haben das in unserer Studie abgeschätzt: Insgesamt könnten laut unserer Analyse rund 100’000 Tonnen Abfall zusätzlich im Winter verbrannt werden, aber nur, wenn kantonale Beschränkungen angepasst werden und die Abfälle auch zwischen den KVA verteilt werden können. Es braucht also Koordination und klare Rahmenbedingungen. Des Weiteren sollten solche Überlegungen auch bei der Planung von neuen KVA einfliessen, damit die Verbrennungskapazität im Winter mittelfristig zur Verfügung gestellt werden kann.

Im Sommer demgegenüber wäre die KVA unter Umständen nicht voll ausgelastet. Das könnte ein Hinderungsgrund sein. Eine KVA strebt eine vollständige Auslastung an.

Auf den ersten Blick ja, aber es gilt zwei Dinge zu berücksichtigen: Erstens erhält eine KVA in der Regel eine Bewilligung zur Verwertung einer bestimmten jährlichen Abfallmenge. Wenn eine KVA also übers Jahr dieselbe Abfallmenge wie bisher verbrennen kann, jedoch mit Schwergewicht im Winter, bleiben die Einnahmen aus den Abfallgebühren konstant. Die Schlüsselfrage ist, ob die KVA die höhere Menge an Abfall im Winter thermisch verwerten kann, also über die entsprechenden Verbrennungskapazitäten verfügt. Trifft dies zu, wird es wirtschaftlich interessant, da nun der Einsatz von kostspieligen fossilen Brennstoffen reduziert wird.

Zweitens wird im Sommer mangels Wärmenachfrage vor allem Strom aus den Abfällen produziert. Und dessen Verkaufspreis sinkt mit dem Ausbau der Erneuerbaren stetig, mithin bis ins Negative. Eine Vollauslastung im Sommer bringt somit durchaus auch Nachteile.

Das Beispiel ewb:

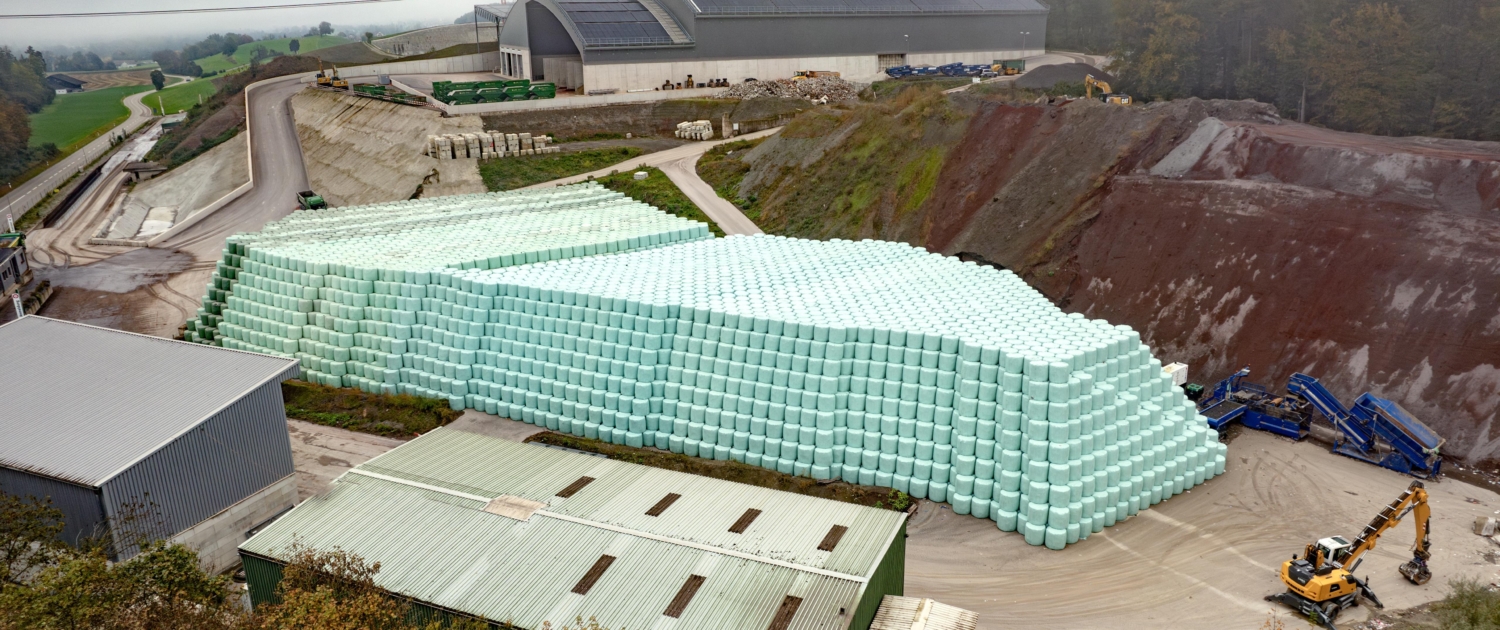

Im Jahr 2024 hat der Stadtberner Energieversorger ewb erstmals Abfall zwischengelagert – in der Deponie Teuftal bei Mühleberg. Dabei handelt es sich um sogenannten Marktkehricht: Abfälle aus Industrie, Gewerbe und dem Bauwesen, insgesamt rund 3’500 Tonnen im Jahr 2024.

Dieser Kehricht wird jeweils im Mai und Juni gesammelt und im Winter zur Produktion von Fernwärme und Strom verwertet. In einer Tonne Kehricht stecken rund 3,5 MWh Energie. Der Energieaufwand für den Transport zur Deponie und zurück zur Energiezentrale ist in diesem Wert nicht enthalten. Der energetische Aufwand für das Verpackungsmaterial und den Transport der Kehrichtballen beläuft sich auf weniger als einem Prozent des Energieinhalts der Kehrichtballen.Die Vorteile: Durch die saisonale Kehrichtlagerung braucht ewb weniger Erdgas zur Spitzenlastabdeckung im Winter und kann so die CO2-Bilanz verbessern. Zudem kann für den Strom im Winter ein besserer Preis erwirtschaftet werden. Und weiter: In früheren Jahren wurde während der Revision im Sommer der Platz in der Berner KVA knapp. Es hätten in dieser Zeit nicht mehr alle Lieferungen von Gewerbeabfall angenommen werden können. Dieses Problem hat sich mit der saisonalen Speicherung mittlerweile verbessert.

Die KVA finanzieren sich derzeit primär über die Abfallverbrennung. Der finanzielle Anreiz für eine saisonale Verlagerung der Auslastung ist bisher gering. Ändert der Ausbau der Fernwärmenetze daran etwas?

Zur Präzisierung: Die Erträge aus dem Energiegeschäft sind für eine KVA durchaus relevant.

Je nach Geschäftsmodell ändert sich durch die saisonale Verlagerung zunächst wenig an den Einnahmen aus der Abfallgebühr, da diese unabhängig vom Zeitpunkt der Verbrennung erhoben wird. Was sich hingegen verschiebt, ist die Energievermarktung: Statt im Sommer Energie zu verkaufen, werden im Winter Wärme und Strom eingespeist. Mit dem Ausbau der Fernwärmenetze steigt der Bedarf an Wärme zu Spitzenlasten. Wenn diese Spitzenlasten weiterhin mit fossilen Brennstoffen abgedeckt werden, führt dies zu höheren Kosten

Auch die Strompreise sind im Winter attraktiver – bei gleichbleibenden Entsorgungsgebühren für die Abfälle. Der Anreiz für die gezielte saisonale Verwertung der Abfälle steigt also. Den Aufwand dafür muss aber jede Anlage sorgfältig gegen den Nutzen abwägen.

Fakt ist: Den KVA entstehen für Lagerung und Transport der Abfälle Kosten, die sie sonst nicht hätten. Ihre Studie zeigt auf, dass das Verlagern rentieren kann. Unter welchen Bedingungen?

Ja, die Lagerung verursacht zusätzliche Kosten, zum Beispiel für den Transport, die Ballenpresse, die Lagerfläche und das Handling. Unsere Studie zeigt aber auch, dass diese Kosten mehr als kompensiert werden, wenn die Wärme im Winter zu den tatsächlichen Kosten der fossilen Brennstoffe vergütet wird. Entscheidend ist eine transparente und kostengerechte Wärmevergütung im Winter, dann rechnet sich die saisonale Lagerung für die KVA.

Unter Umständen müssten Abfälle auch zwischen KVA-Standorten verschoben werden. Das wirft punkto Ökologie Fragen auf.

Das ist richtig, wenn im Winter der Abfall nicht dort verbrannt werden kann, wo er gelagert wurde, müssen Transporte organisiert werden. Das wurde in unserer Studie nicht im Detail untersucht und müsste im Rahmen eines Pilotprojektes oder mit konkreten Standorten genauer angeschaut werden. Idealerweise werden die Transporte (zwischen KVA und Deponie) mit bereits bestehenden Transporten in die andere Richtung, zum Beispiel von Schlacke aus der KVA zur Deponie, kombiniert, damit es keine zusätzlichen Fahrten gibt.

Zum Schluss: Was braucht es, damit die Verlagerung von Abfällen vom Sommer in den Winter künftig zur Energieproduktion im Winter beiträgt?

Eine Verlagerung ist nur dort sinnvoll, wo während Spitzenzeiten mehr Wärme geliefert werden muss, als produziert wird und heute dafür fossile Heizkessel eingesetzt werden. Mit der Verlagerung könnte der Einsatz dieser fossilen Heizkessel reduziert werden.

Dann braucht es drei Dinge: geeignete Lagerflächen, genügend freie Verbrennungskapazitäten in den KVA im Winter und wirtschaftliche Anreize. Zusätzlich sind klare rechtliche Rahmenbedinungen nötig zum Beispiel für die Zwischenlagerung auf Deponien. Wenn diese Voraussetzungen stimmen, kann die saisonale Lagerung von geeigneten Abfällen ein sinnvoller Beitrag zur Energieversorgung im Winter sein.

Steckbrief KVA: Was verbrennen KVA?

KVA verbrennen in erster Linie nicht verwertbare, brennbare Abfälle aus Haushalten und Gewerbe. Dabei wird unterschieden zwischen:

- Siedlungsabfälle: Dazu gehören Abfälle aus Haushalten sowie vergleichbare Abfälle aus Unternehmen mit weniger als 250 Vollzeitstellen

- Industrie-und Gewerbeabfälle

- Bauabfälle, soweit sie brennbar sind.

Zusätzlich werden in bestimmten KVA auch Sonderabfälle und Klärschlamm mit verbrannt.

Wer Kehricht anliefert, bezahlt dafür. Die Abnahmepreise machen etwa zwei Drittel der Einnahmen aus. Ein Drittel der Einnahmen wird durch den Energieverkauf (Wärme und Strom) erzielt.

Text: Brigitte Mader, K0mmunikation, Bundesamt für Energie

zvg - Prestaball, Reconvilier

zvg - Prestaball, Reconvilier

Switzerland has made commendable progress in its energy and climate policies

Switzerland has made commendable progress in its energy and climate policies  ©Geo-Energie Suisse SAExploiter la chaleur géothermique de grande profondeur en toute sécurité

©Geo-Energie Suisse SAExploiter la chaleur géothermique de grande profondeur en toute sécurité  keystoneInvestitionsbeträge für Biomasseanlagen sind gefragt

keystoneInvestitionsbeträge für Biomasseanlagen sind gefragt  Die Gewinner des Watt d’Or 2022: Unterwegs mit der Formula2050

Die Gewinner des Watt d’Or 2022: Unterwegs mit der Formula2050

BFE - Brigitte Mader

BFE - Brigitte Mader

Neuste Kommentare