Bundesrat hat Ausbauziele für PV und Wind bis 2030 definiert

Alle fünf Jahre muss der Bundesrat Zwischenziele für den Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien definieren. So sieht es das Bundesgesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien vor. Mit der Anpassung der entsprechenden Verordnung per 1. Januar 2026 hat der Bundesrat nun erstmals Ziele für das Jahr 2030 beschlossen. Hier geht’s zur Medienmitteilung des Bundesrats.

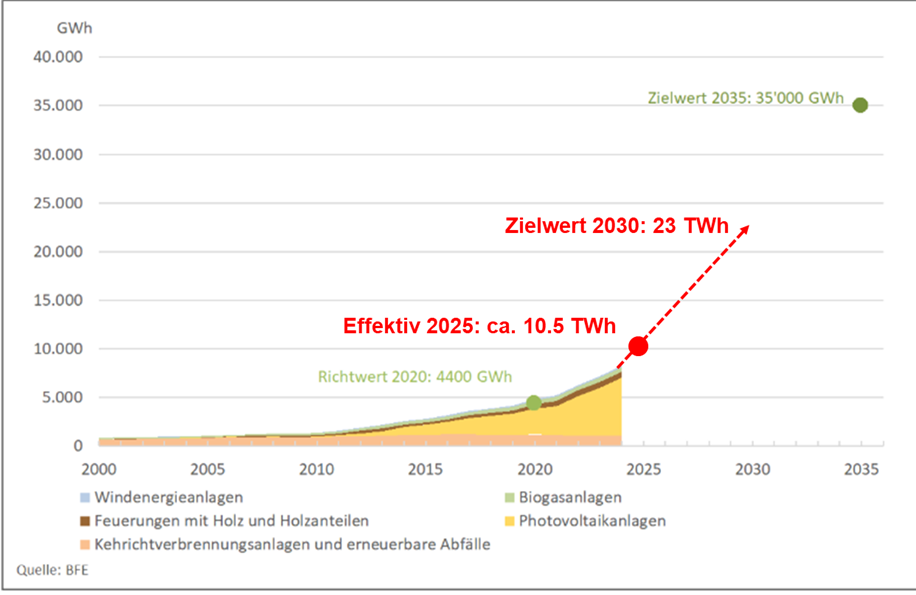

- Die Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien soll 2030 insgesamt 23 TWh betragen (2025 beträgt sie voraussichtlich etwa 10.5 TWh).

- Die Stromproduktion aus Photovoltaik soll 18.7 TWh liefern (2025 etwa 8.5 TWh) und die Stromproduktion aus Windkraft 2.3 TWh (2025 etwa 0.2 TWh).

- Für andere Technologien (z.B. für die Stromerzeugung aus Biomasse oder Geothermie) wurden keine spezifischen Ziele festgelegt. Sie sollen den restlichen Beitrag zum Gesamtziel leisten.

Wenn die obigen Ziele erreicht werden, werden die neuen erneuerbaren Energieträger 2030 jährlich ebenso viel Strom erzeugen wie die Schweizer Kernkraftwerke.

Die Ziele sind ambitioniert, aber mit den neuen Rahmenbedingungen des Bundesgesetzes für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien machbar. Der dazu nötige Zubau von 2.5 TWh pro Jahr wird voraussichtlich im Jahr 2025 mit etwa 2.2 TWh schon fast erreicht.

Insbesondere bei der Windenergie ist eine Beschleunigung des Zubaus nötig. Der Ausbau der Windenergie wird aktuell häufig von langwierigen Verfahren und lokalem Widerstand gebremst. Um die Verfahren für Windparkprojekte zu verkürzen, müssen die Kantone Gebiete für die Nutzung der Windenergie festlegen und die Verfahren klar und effizient regeln. Mit der Festlegung eines schweizerischen Windenergieziels sind die Kantone nun aufgefordert, die Ausweisung der entsprechenden Gebiete mit Nachdruck voranzutreiben. Zudem will der Bundesrat ein klares Signal an die Projektierenden und die Bewilligungsbehörden aussenden, alle Projekte jetzt zügig umzusetzen. Aktuell befinden sich rund 24 Projekte in Bewilligungsverfahren sowie weitere rund 42 Projekte in verschiedenen Planungsstadien.

Einführung Winterstrombonus bei der Förderung von Photovoltaik-Anlagen

Damit künftig vermehrt Photovoltaikanlagen mit möglichst hoher Winterstromproduktion gebaut werden, wird neu ein Winterstrombonus eingeführt. Dieser ersetzt den 2023 eingeführten Höhenbonus. Je höher der Standort einer Photovoltaikanlage ist, desto höher ist in der Regel auch der Winterstromertrag, aber auch die Kosten für diese Anlagen sind höher als im Flachland. Mit dem Winterstrombonus sollen diese Kosten für die Projektierenden gezielt vergütet werden.

Der Bonus steht zur Verfügung für Anlagen ab 100 kW Leistung und einem im Vergleich zu einer durchschnittlichen Anlage im Mittelland signifikant höheren spezifischen Winterstromertrag (im Mittelland sind Werte zwischen 250 und 300 kWh/kW typisch). Er berechnet sich in Abhängigkeit des effektiven spezifischen Winterstromertrags, der über einem Wert von 500 kWh/kW liegt.

Verlängerung der Förderung der alpinen Photovoltaik-Anlagen («Solarexpress»)

Das Parlament hat im März 2025 die gesetzliche Grundlage für den «Solarexpress» geändert. Konkret geht es darum, dass Anlagen, die eine Förderung beanspruchen, nicht mehr bis Ende 2025 einen bestimmten Anteil Strom einspeisen müssen. Um von der privilegierten Förderung von bis zu 60% der individuellen Investitionskosten profitieren zu können, reicht neu die öffentliche Auflage des Baugesuchs bis zum 31. Dezember 2025.

Aus dem gleichen Grund hat der Bundesrat nun die Frist für die vollständige Inbetriebnahme der Anlagen angepasst (Energieförderungsverordnung, Art. 46k). Neu gilt, dass eine Anlage spätestens fünf Jahre ab Rechtskraft der letzten für den Bau der Anlage notwendigen Bewilligung vollständig in Betrieb genommen werden muss. Die bisherige Frist war der 31. Dezember 2030 für alle Anlagen.Aufgrund der Rückmeldungen aus der Vernehmlassung der Verordnungsrevision verzichtet der Bundesrat auf die Einführung einer Obergrenze für die Investitionsbeiträge für Solarexpress-Anlagen.

Wieland Hintz, Verantwortlicher Solarenergie, Bundesamt für Energie

Bild: Keystone-sda; Valentin Flauraud; 308086690 (RM)

keystone-sda

keystone-sda

BFERadioaktive Abfälle: Von bekannten Ungewissheiten zu gefestigtem Wissen

BFERadioaktive Abfälle: Von bekannten Ungewissheiten zu gefestigtem Wissen  Adrian MoserPilotprojekt «Geospeicher»: Winter-Energievorrat im Stadtberner Untergrund

Adrian MoserPilotprojekt «Geospeicher»: Winter-Energievorrat im Stadtberner Untergrund  Zinsen auf die Wasserkraft

Zinsen auf die Wasserkraft  EMPABatteries Reduced to the Essentials

EMPABatteries Reduced to the Essentials

Genossenschaft Mobility

Genossenschaft Mobility Béatrice Devènes - parlament.ch

Béatrice Devènes - parlament.ch

Neuste Kommentare