Auf welches System setzen HauseigentümerInnen, wenn sie ihre fossilen Heizungen ersetzen? Ein Vergleich von fünf Deutschschweizer Städten zeigt: In der Regel wird die alte Öl- oder Gasheizung mit einer neuen ersetzt, der Umstieg auf erneuerbare Energieträger ist die Ausnahme. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Wissen

Die Sonnenenergie wird in der Schweiz von Jahr zu Jahr breiter genutzt. Wie viele Photovoltaik (PV)- und Solarwärme-Anlagen es tatsächlich gibt, wird bisher anhand der Verkaufszahlen geschätzt und ist mit einer Ungenauigkeit behaftet. Ein Forscherteam der Fachhochschule Nordwestschweiz hat nun in einem Projekt versucht, den Bestand der Solaranlagen auf Schweizer Dächern mittels Luftbildern genauer als bisher zu bestimmen, wobei die Solaranlagen dank maschinellem Lernen automatisch identifiziert und quantifiziert wurden. Die Ergebnisse dürften die Zuverlässigkeit der Solarstatistik verbessern. Weiterlesen

8 Vote(s), Durchschnitt: 3,00

8 Vote(s), Durchschnitt: 3,00Vor gut 100 Jahren hat der deutsche Chemiker Friedrich Bergius beschrieben, wie sich pflanzliche Stoffe unter Einwirkung von Druck und Wärme binnen Stunden in Kohle verwandeln. Die ‹hydrothermale Karbonisierung› (HTC), so die wissenschaftliche Bezeichnung des Verfahrens, erlebt heute eine Renaissance: Eine Pilotanlage in Chur hat das Potenzial von HTC zur Rückgewinnung von Pflanzennährstoffen aus organischen Abfällen untersucht, ebenso die energetische Verwertung von HTC-Kohle. Weiterlesen

4 Vote(s), Durchschnitt: 2,00

4 Vote(s), Durchschnitt: 2,00SSEIForum: Einblicke in Energie-Spitzentechnologien aus der Schweiz und China

Die Energiefachwelt aus der Schweiz und aus China trifft sich am 6./7. Mai 2021 in Shanghai zum ersten Sino-Swiss Energy Innovation Forum. Nur virtuell, selbstverständlich. Doch gerade dieser Umstand bietet interessierten EnergieexpertInnen die Chance, bei diesem Austausch über Energie-Spitzentechnologien live dabei zu sein. Warum man sich unbedingt ins virtuelle SSEIForum einschalten sollte und wie man sich anmelden kann, erklärt Felix Moesner, Science Consul und CEO von Swissnex China im Interview mit Energeiaplus. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenWie die ETH Zürich sich selbst mit Energie versorgt

Fast so viel Energie wie eine Schweizer Kleinstadt verbraucht die ETH Zürich. Seit 2013 stammt die Energie fürs Kühlen und Heizen aus dem Boden unter dem Campus Hönggerberg. Mehrere Erdsondenfelder speichern im Sommer Abwärme im Boden, und geben sie im Winter wieder zum Heizen frei. Für den Energietransport sorgt ein sogenanntes Anergienetz, ein Niedertemperaturverteilnetz. Dafür hat die ETH 2020 vom Bundesamt für Energie den Watt d’Or erhalten. Warum macht dieses System für eine Forschungsinstitution Sinn? Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Von den EXAR-Modell-Rechnungen zur konkreten Hochwassergefährdung für Stauanlagen

Wie gross können die Hochwasserabflüsse an den Standorten der 19 Stauanlagen im Einzugsgebiet der Aare sein? Können solch grosse Wassermengen überhaupt noch im Flussbett abfliessen oder umfliesst das Wasser die Stauanlagen? Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

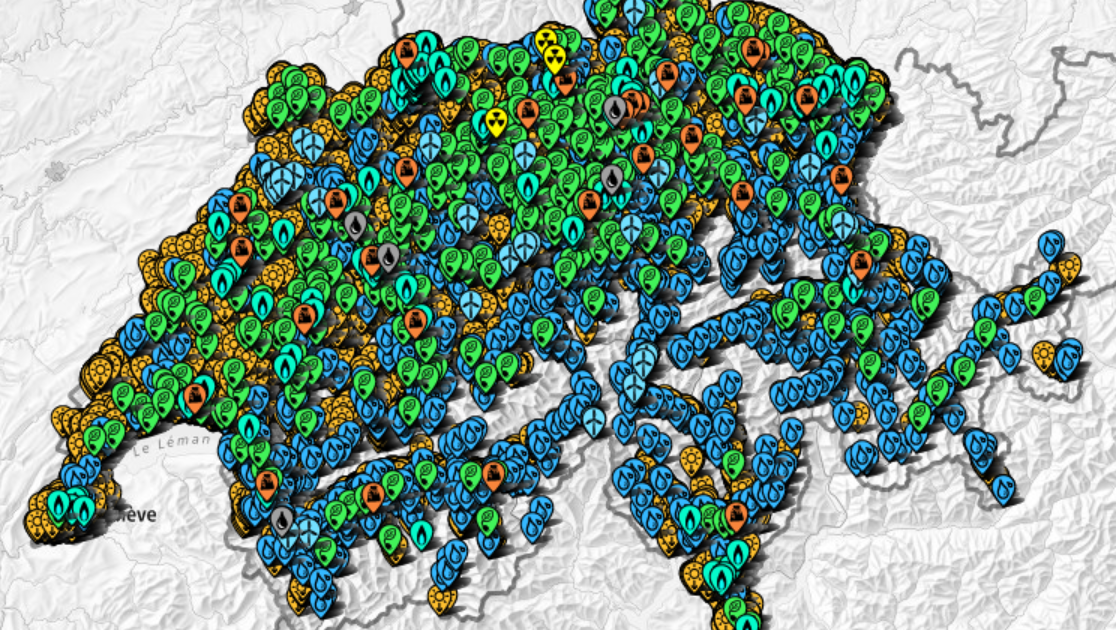

Noch keine BewertungenWo wird in der Schweiz Strom produziert? Die neue interaktive Geodaten-Karte zeigt’s.

Wie viele Wasserkraftwerke gibt es in der Schweiz? Wo stehen sie? Wie sieht es punkto Photovoltaik-Anlagen aus? Wo produzieren Windräder Strom? Auskunft gibt eine neue interaktive Schweizer Geodaten-Karte, die das Bundesamt für Energie zusammengestellt hat – inklusive vieler Zusatzinformationen, und frei zugänglich für alle. Weiterlesen

13 Vote(s), Durchschnitt: 4,85

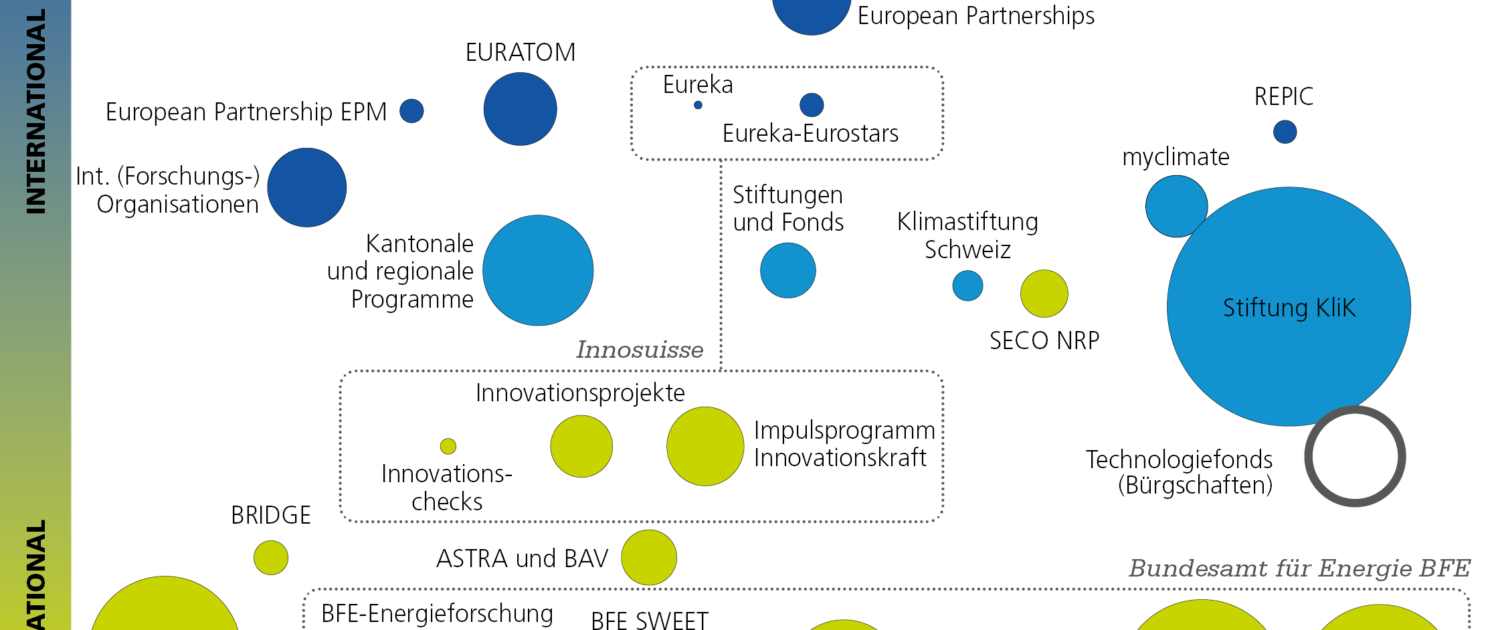

13 Vote(s), Durchschnitt: 4,85Neuer Überblick über die Angebote der Energie-Innovationsförderung bis 2022

Der aktualisierte Bericht «Angebote der Innovationsförderung im Energiebereich für Schweizer Firmen und Forschungsinstitute» für die Jahre 2021-2022 ist nun auf der BFE-Webseite verfügbar. Es werden wiederum viele Innovationsförderangebote entlang des gesamten Entwicklungsprozesses von der Grundlagenforschung über Demonstrationsprojekte bis zum Markt vorgestellt. Unternehmen, Forschungsinstitutionen und weitere interessierte Kreise können sich damit rasch einen Überblick über relevante Förderangebote im Energiebereich verschaffen. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

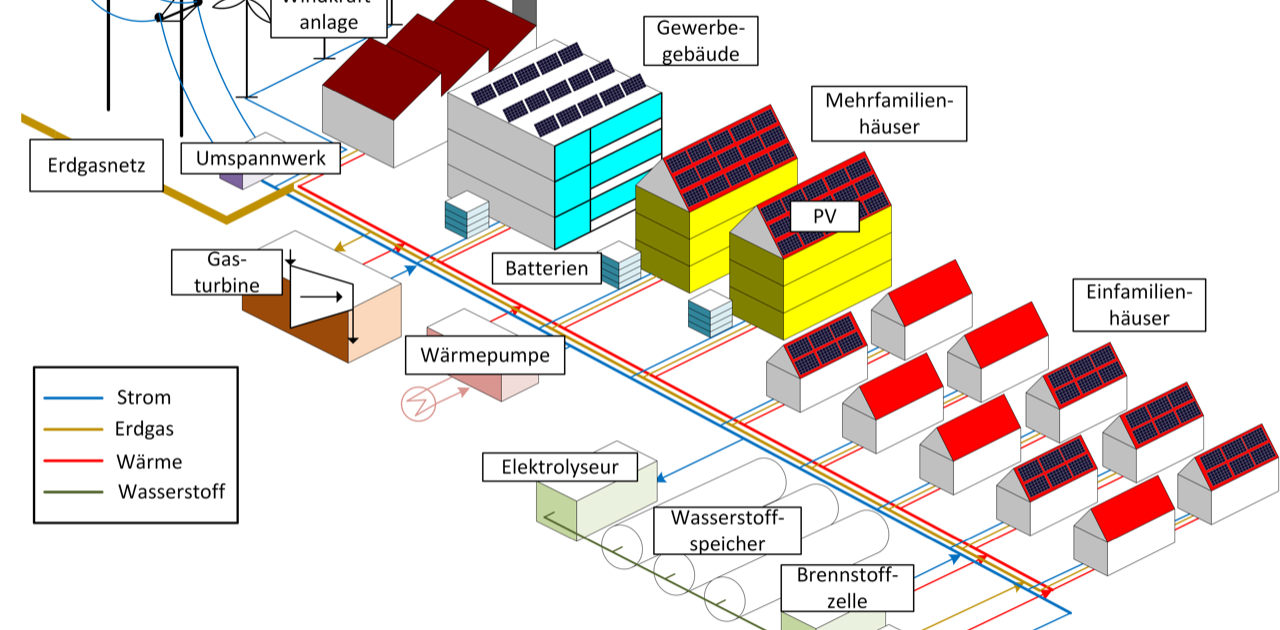

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Energieinnovationen brauchen Investitionen – 7 Jahre Energieforschung für die Schweiz

Wie können die Ziele der Energiestrategie 2050 umgesetzt werden? In acht Energieforschungs-Kompetenzzentren (SCCER – Swiss Competence Centers for Energy Research) haben Forscherinnen und Forscher nach Lösungen gesucht. Nach sieben Jahren wurde das SCCER-Programm Ende 2020 abgeschlossen.

2 Vote(s), Durchschnitt: 1,50

2 Vote(s), Durchschnitt: 1,50Labor Spiez festigt die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA)

Das Labor Spiez hat per Januar 2021 die Re-Designierung als Collaborating Center der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) erhalten. Die Weiterführung der Zusammenarbeit ist Ausdruck einer sehr erfolgreichen Kooperation während dem ersten Designierungszeitraum von 2017 bis 2020. Die Zusammenarbeit mit dem Labor Spiez umfasst insbesondere Messungen vor Ort, die Probennahme sowie die Etablierung analytischer Verfahren zur Untersuchung von Radionukliden in Umweltproben. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

Energieforschung Stadt Zürich; Bild: Luca Zanier

Energieforschung Stadt Zürich; Bild: Luca Zanier Benedikt Vogel

Benedikt Vogel BFE

BFE Swissnex China

Swissnex China ETH Zürich

ETH Zürich Copyright: VBS

Copyright: VBS BFE - Geoinformation / Swisstopo

BFE - Geoinformation / Swisstopo BFE

BFE P. Murray, Empa

P. Murray, Empa IAEA

IAEA