Netto null Treibhausgasemissionen bis 2050 sind technisch machbar und finanziell tragbar. Dies zeigen die «Energieperspektiven 2050+» des Bundesamts für Energie BFE. Der Kurzbericht zu den Energieperspektiven 2050+ wurde am 26. November 2020 publiziert. Jetzt ist auch die französische Version verfügbar. Ab heute online ist ausserdem ein umfangreiches Tabellenwerk mit den detaillierten Resultaten der Energieperspektiven 2050+. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Produktion

Mehr Wasser im Winter, weniger im Sommer: Was heisst das für die Stromproduktion?

30 Prozent mehr Wasser in den Flüssen im Winter, 40 Prozent weniger im Sommer. So sieht die hydrologische Situation der Schweiz Ende des Jahrhunderts, also gegen 2100 ohne Klimaschutz aus. Mit Klimaschutz fallen die Veränderungen moderater aus. Das zeigt die Untersuchung Hydro-CH2018, welche das Bundesamt für Umwelt zusammen mit 14 Schweizer Forschungsinstitutionen gemacht hat. Weiterlesen

4 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

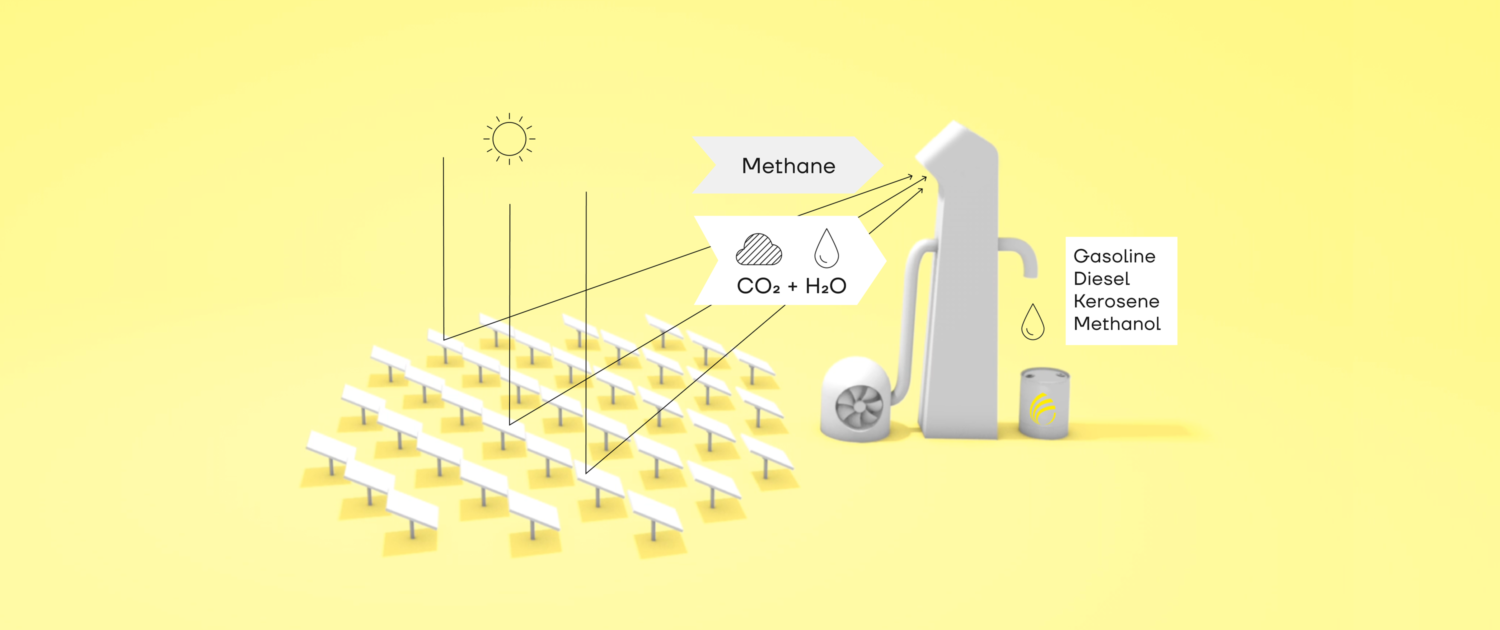

4 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Wie die Sonne die Zementproduktion klimafreundlicher machen kann

Für viele industrielle Prozesse braucht es hohe – sehr hohe Temperaturen. Zum Beispiel für die Zementherstellung. Doch: Wie soll man diese Prozesswärme im Hochtemperaturbereich erreichen, wenn man keine fossilen Energien wie Kohle oder Erdgas einsetzen will, die CO2-Emissionen freisetzen. Das ETH-Spin-off Synhelion hat ein Verfahren entwickelt, das auf Sonne setzt. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Schweizer Elektrizitätsbilanz 2020: Pandemie lässt Stromverbrauch sinken

Aktuelle Schätzungen des Bundesamts für Energie (BFE) zeigen: Wegen der Pandemiemassnahmen wurde in der Schweiz im Jahr 2020 weniger Strom verbraucht. Im Vergleich zu 2019 beträgt der Rückgang rund 2.6% oder rund 1.5 Terawattstunden (TWh). Auch die inländische Stromproduktion hat 2020 abgenommen. Im ersten Jahr nach der Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg wurden im Vergleich zu 2019 rund 2.7% oder rund 2 TWh weniger Strom produziert. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenDie ETH Zürich, die EPF Lausanne, die Universität Genf und das Paul Scherrer Institut führen die vier Konsortien an, die im Rahmen der ersten Ausschreibung des Forschungsförderungsprogramms SWEET den Zuschlag erhalten haben. SWEET leistet Förderbeiträge von 6 bis 8 Millionen Franken an die Forschungsprojekte der vier Konsortien für die folgenden 6 bis 8 Jahre. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Die Wärme aus der Erde ist gewissermassen seine Mission. Seit 2008 engagiert sich Gunter Siddiqi beim Bundesamt für Energie (BFE) für die Energie aus dem Untergrund. Ausgebildet als Geologe und Geophysiker, hatte er als Produktionsingenieur elf Jahre lang für den internationalen Energiekonzern Shell in Geothermie- und Erdölprojekten gearbeitet, bei denen neue Produktionsmethoden zur Anwendung kamen. Weiterlesen

4 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

4 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Die Zukunft der Gasnetze in den Gemeinden

Welche Rolle spielen die Gas-Verteilnetze in einer (fast) klimaneutralen Welt? Ein von EnergieSchweiz mitfinanziertes Dialogprojekt hat über zwei Jahre nach Antworten gesucht. Fünfzehn Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden, Gasversorgern, Verbänden, Kantonen, der Wissenschaft und dem Bund haben Fakten gesammelt und konsolidiert, um Empfehlungen auszuarbeiten. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 4,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 4,00Wer „das richtige Mass“ beim Watt d’Or 2021 getroffen hat

Die Watt d’Or-Kugeln sind vergeben. «Das richtige Mass» war das Motto der diesjährigen Ausschreibung. Gestern nun haben die fünf Preisträger-Teams ihre Trophäen vom Bundesamt für Energie entgegennehmen können. Was ihre Projekte zu Bestleistungen im Energiebereich macht und was den Gewinnern diese Auszeichnung bedeutet – Energeiaplus hat bei Siegern und Jury nachgefragt. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenHeute endet die diesjährige Wintersession. In den letzten drei Wochen befassten sich die beiden Räte auch mit energiepolitischen Geschäften. Wir haben die Resultate zusammengetragen. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Das Stromnetz soll zuverlässig und stabil funktionieren, ob wir nun viel oder wenig Strom brauchen. Spannung und Blindenergie sind dabei zwei wesentliche Faktoren. Energeiaplus erklärt.

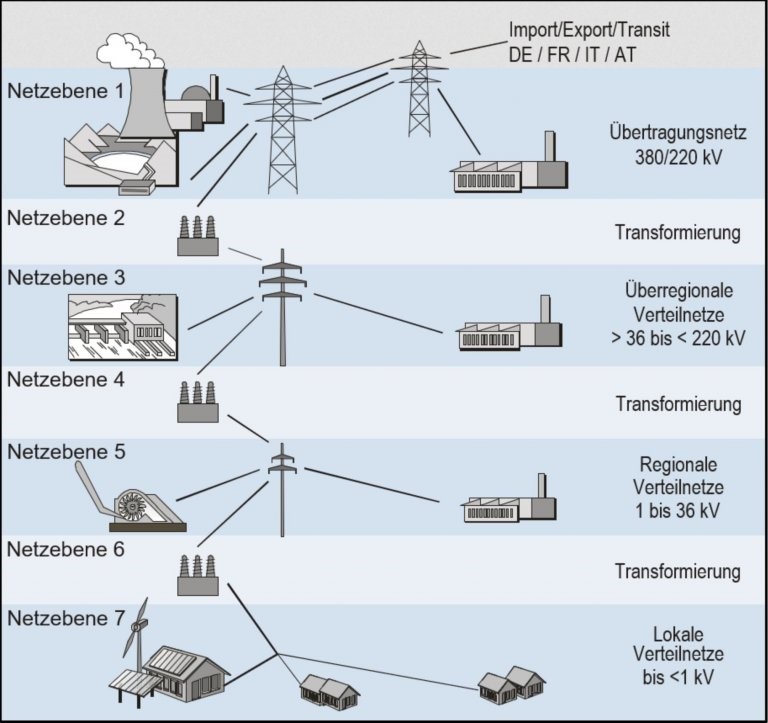

Der Weg des Stroms vom Produzenten bis zur Steckdose ist lang und auch komplex. Der Strom durchläuft verschiedene Ebenen, bis er schliesslich auf 230 Volt transformiert ist und unser Handy, unseren Kühlschrank oder den TV mit Energie versorgt.

Insgesamt sieben Netzebenen (NE) gibt es im Schweizer Stromnetz.

Mit 380 kV respektive 220 kV ist die Spannung im Übertragungsnetz (NE1) am höchsten. Das ist gewissermassen die Strom-Autobahn. Auf ihr findet der Transport von Strom von den grossen Kraftwerken in die Ballungszentren und der Austausch mit dem Ausland statt. Das Verteilnetz (Netzebenen 2 bis 7) verteilt den Strom vom Ort der Produktion bzw. vom Übertragungsnetz bis zu unseren Steckdosen in 230V.

Allerdings: Das Netz transportiert nicht immer gleich viel Strom. In der Nacht oder im Sommer braucht es weniger, im Winter mehr. Die Spannung unterstützt diesen Transport und wird in der Schweiz hauptsächlich von Kraftwerken generiert.

Man kann sich die Spannung als eine Art «Druck « vorstellen. In einem Stromkreis ist die Spannung quasi die treibende Kraft, die den Strom vom Ort mit höherem elektrischen Potential zum Ort mit niedrigerem elektrischen Potential drückt. Die Spannung muss aber bei Stromfluktuationen stabil bleiben, sonst drohen Ausfälle. Bei zu hoher Spannung können z.B. Geräte beschädigt werden. Doch wie stellt man diese Stabilität sicher? Hier kommt nun die sogenannte Blindenergie ins Spiel.

Was ist Blindenergie überhaupt?

Als Blindenergie wird jener Teil des Stroms bezeichnet, der nicht produktiv ist, den es aber braucht, damit das elektrische Netz und die angeschlossenen Geräte funktionieren können.

Analogiebeispiel: das Flugzeug

Ein Flugzeug braucht für seinen Flug zwei Arten von Energien: die «Wirkenergie», welche es ihm ermöglicht, nach vorne zu fliegen, und die «Blindenergie», die dem Flugzeug erlaubt, in die Höhe zu fliegen. Das gleiche geschieht im Stromnetz: die Wirkenergie ist diejenige, die wir «normal» verbrauchen, die Blindenergie ist diejenige Energie, welche die Spannung im Stromnetz stützt, damit diese Wirkenergie bis zu unserer Steckdose kommt und verbraucht wird.

Wie verhält es sich nun mit Blindenergie und Spannung im Netz?

Die Blindenergie unterstützt direkt die Spannung im Stromnetz. In Zeiten mit starker Netzlast (z.B. im Winter) sinkt tendenziell die Spannung. Um diese aufrechtzuerhalten, müssen die Kraftwerke auf Anweisungen der Netzbetreiber mehr Blindenergie produzieren. Umgekehrt ist es, wenn die Netzlast sinkt, zum Beispiel in den Sommermonaten. In diesem Fall steigt tendenziell die Spannung und die Kraftwerke müssen mehr Blindleistung absorbieren (das heisst vom Netz ziehen), damit diese Spannung auf einem tieferen stabilen Niveau bleiben kann.

Das Produzieren und Absorbieren der Blindenergie ist eine Leistung der Kraftwerke. Diese Leistung bezeichnet man als Systemdienstleistung, und sie wird von den Netzbetreibern für die Stabilisierung der Spannung in ihrem Netz entschädigt.

Im März und April, während des Corona-Shutdowns hat Swissgrid, die Betreiberin des Schweizerischen Übertragungsnetzes, eine tiefere Netzlast deutlich beobachtet. Aber es bestand kein Anlass zur Sorge. Die zulässigen Spannungsgrenzen wurden dank der guten Regelsysteme der Kraftwerke eingehalten.

Mohamed Benahmed, Leiter Netze, Bundesamt für Energie

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

Newsletter

Sitemap

Medienmitteilungen des BFE

Medienmitteilungen des BFE

- Ein Fehler ist aufgetreten – der Feed funktioniert zurzeit nicht. Versuchen Sie es später noch einmal.

BFE

BFE Copyright: VBS

Copyright: VBS Synhelion SA

Synhelion SA BFE

BFE Shutterstock 288462527

Shutterstock 288462527 BFE

BFE Daniel Hager Photography

Daniel Hager Photography BFE

BFE ©Béatrice Devènes

©Béatrice Devènes BFE

BFE