As EU climate policy tightens, its Green Deal increasingly shapes Swiss energy and emissions through shared infrastructure – long-standing hydropower integration, electricity lines and gas pipelines –, Emissions Trading Systems (ETS) linkage and EU-wide clean fuel and CO2 regulations. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Carbon

Examen approfondi de l’AIE: Zoom sur la politique énergétique de la Turquie

En avril 2025, l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) a conduit une nouvelle revue approfondie (In-Depth Review) de la politique énergétique de la Turquie, à laquelle Frédéric Maurer, spécialiste en efficacité énergétique à l’Office fédérale de l’énergie (OFEN) a pu participer. Ce processus, conduit en collaboration avec les autorités turques, offre un instantané stratégique de la trajectoire énergétique d’un pays ayant l’ambition de devenir un hub énergétique régional et situé à la croisée des chemins entre l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenWhat are the best policy measures to decarbonise Switzerland? A stand-alone carbon tax? A combination of taxes, subsidies, bans and standards? The DECARB project explores these questions and shows the advantages of combining measures to reach climate neutrality.

Academics typically recommend the introduction of a carbon tax to shift the economy away from fossil fuels and mitigate climate change. However, this policy proposal usually faces strong opposition from industry and the public, even if the revenues are fully redistributed.

In the DECARB project, a team of researchers investigated whether the use of other measures such as subsidies, standards or bans could facilitate the decarbonisation of Switzerland to an extent compatible with its goal of climate neutrality by 2050. In particular, it looked at how combining these measures into „instrument mixes“ might be superior to using just one of them, including the carbon tax. Overall, its findings suggest that mixes offer significant potential to advance climate policy.

DECARB is a research project sponsored by the EES programme and coordinated by the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

The project addresses the colossal challenge of decarbonising the Swiss energy system, including transport, residential buildings, and industry. Given that individual policy measures all have shortcomings, the project investigates how mixes of measures could enhance climate policy. Thanks to a pluri-disciplinary approach, DECARB identifies desirable mixes that would allow Switzerland to reach climate neutrality by 2050.

First, a review of the academic literature shows that there are several market failures, barriers to decarbonisation and policy constraints that justify the use of instrument mixes rather than a stand-alone carbon tax. While the desirable mixes differ across sectors, given the different target actors and technologies, some carbon tax is found to play a key role in all of them.

Second, using a mathematical model of the Swiss economy, the researchers show that the deep decarbonisation induced by the mixes has a negligible impact on gross domestic product (GDP), in the order of 1‰. When complementary instruments are included in the policy landscape, the carbon tax rate required to achieve an ambitious emissions target can be divided by about two. On the other hand, a stand-alone carbon tax allows for the highest rebate to households among the scenarios considered.

Third, using an online survey, the team provides evidence that Swiss citizens have a strong preference for instrument mixes rather than a stand-alone carbon tax. Language region, number and type of cars owned, and perceived threat of climate change are found to be important predictors of instrument preferences.

Full report: Cocker, F., Thalmann, P., Vielle, M., Vöhringer, F., Weber, S. (2024). DECARB – Mixes of policy instruments for full decarbonisation by 2050. Project funded by the Energy-Economy-Society (EES) research programme of the Swiss Federal Office of Energy (SFOE), Bern.

Authors: Fleance Cocker (EPFL), Philippe Thalmann (EPFL)

Shutterstock: ID: 2463945033; Doidam 10

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenBund fördert Massnahmen zur Entnahme und Speicherung von CO2 – Ausschreibung für Projekte gestartet

Das Ziel ist klar: 2050 muss die Schweiz netto-Null Treibhausgasemissionen ausweisen. Das gilt auch für Unternehmen. Dazu braucht es in erster Linie eine starke Reduktion von Treibhausgas-Emissionen wie CO2. Doch in einigen Branchen sind CO2-Emissionen nur schwer zu vermeiden – zum Beispiel in der Zementproduktion, in der Kehrichtverbrennung, der Landwirtschaft oder der Luftfahrt. Lösungen für die Entnahme von CO2 an der Quelle oder aus der Atmosphäre und dessen langfristige Speicherung sind deshalb gesucht. Darauf fokussiert die erste Projekt-Ausschreibung, die im Rahmen des neuen Klimagesetzes lanciert wird.

Was für Projekte werden gesucht? Welche Anforderungen müssen die Gesuchstellenden erfüllen? Warum liegt der Fokus bei dieser ersten Ausschreibung genau bei der Entnahme und Speicherung von CO2? Die Fragen gehen an Men Wirz. Er ist im Bundesamt für Energie in der Innovationsförderung tätig und koordiniert die Durchführung dieser Projektausschreibung.

Energeiaplus: Das Klima- und Innovationsgesetz (KlG) stellt während sechs Jahren insgesamt 1.2 Milliarden Franken für die Umstellung auf klimafreundliche Produktionsmethoden bereit. Im Rahmen einer ersten Ausschreibung werden nun 100 Millionen Franken für Massnahmen zur Entnahme und Speicherung von CO2 (CCS & NET) zur Verfügung gestellt. Warum dieser Fokus?

Men Wirz koordiniert die Projektausschreibung «CO2-Entnahme und -Speicherung inkl.» im Bundesamt für Energie. Bild: BFE

Men Wirz: Über die Hälfte der aktuellen CO2-Emissionen aus dem Sektor Industrie sollen bis 2050 durch die Abscheidung und Speicherung von CO2 vermindert werden. Der Bundesrat hat sich zum Ziel gesetzt, dass im Jahr 2030 eine halbe Million Tonnen CO2 abgeschieden und gespeichert werden sollen. Mit dieser Ausschreibung werden gezielt Pionierprojekte gefördert, die zu dieser Zielerreichung beitragen. Weiter gibt es auch zeitliche und logistische Gründe: Für die breite Umsetzung von CCS-Massnahmen müssen neue, kapitalintensive Abscheidungsanlagen und Transportinfrastrukturen aufgebaut werden. Die Planung und Realisierung dafür braucht viel Zeit. Da die KlG-Förderung zeitlich begrenzt ist, müssen diese Projekte möglichst bald gestartet werden. Deshalb lancieren BFE und BAFU gleich zum Start des Programms eine solche Ausschreibung.

Im Titel der Projektausschreibung heisst es, dass auch die Sektorkopplung im Energiebereich gefördert wird. Was bedeutet das und warum werden diese beiden Bereiche miteinander verbunden?

Unter Sektorkopplung versteht man die Bemühungen, die Bereiche Strom, Wärme, Mobilität sowie Brenn- und Treibstoffe zu koppeln. Die Abscheidung und Speicherung von CO2 ist eine sehr energieintensive Aktivität. Vor allem der Abscheidungsprozess benötigt viel Strom und Wärme. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass die Unternehmen die Abscheideanlagen in die bestehenden Industrieprozesse integrieren und zum Beispiel Abwärme aus ihrem Unternehmen dafür benutzen. Es ist auch sinnvoll, wenn sich Unternehmen bei der Logistikinfrastruktur zusammenschliessen – beispielsweise für den Abtransport von CO2 aus den Abscheidungsanlagen – und so Synergien nutzen.

Darüber hinaus lässt sich der abgeschiedene Kohlenstoff zur Herstellung synthetischer Brenn- und Treibstoffe nutzen (in der Fachsprache Carbon Capture and Utilization CCU). Angesichts der Komplementarität der beiden Themen Abscheidung/Speicherung und Sektorkopplung ist es sinnvoll, sie in der Ausschreibung miteinander zu verknüpfen.

Weshalb erfolgt diese Ausschreibung in einem zweistufigen Verfahren?

Bei den angesprochenen Lösungsansätzen handelt es sich um komplexe Infrastrukturmassnahmen. Daher ist es vorteilhaft, wenn sich mehrere Unternehmen zusammenschliessen, was entsprechend Zeit braucht. Zudem erhöht das zweistufige Verfahren die Planungssicherheit.

Ist geplant, dass Gesuche für andere Themen eingereicht werden können?

Ja. Parallel zu dieser ersten Ausschreibung wird es im Verlauf dieses Jahres auch die Möglichkeit geben, Gesuche für Massnahmen zu anderen Themen einzureichen, z.B. für die Substitution von fossil betriebenen Anlagen für die Bereitstellung von industrieller Prozesswärme. Zudem sind zukünftig weitere Ausschreibungen zu spezifischen Themen angedacht. Das Aufgleisen solcher Ausschreibungen dauert aber noch etwas und wir werden informieren, sobald solche Vorhaben konkret ausgearbeitet sind.

Und so läuft das Verfahren:

Bis am 25. April müssen Gesuchstellende ihr Pre-Proposal einreichen. Der Entscheid erfolgt Ende Mai.

Bis am 31. Oktober läuft die Frist für die Einreichung des Full-Proposal.Am 19. Dezember werden die Förderzuschläge kommuniziert.

Fragen zum Ausschreibeverfahren:

Per E-Mail: itinero@bfe.admin.ch; Inhaltliche Fragen müssen vor dem 15. März 2025 eintreffen. Danach werden nur noch administrative Fragen beantwortet.

Die Finanzhilfe beträgt höchstens 50% der anrechenbaren Kosten. Die effektive Beitragshöhe wird im Rahmen der Gesuchsevaluation festgelegt und kann gekürzt werden.

Zurück zur aktuellen Ausschreibung: Sind ganz bestimmte Branchen angesprochen? Welche?

Die Abscheidung von CO2 sollte wegen der hohen Kosten und der aufwändigen Logistik nur als letzte Möglichkeit für schwer vermeidbare Emissionen zum Einsatz kommen, also wenn es keine valable Alternative zur Verminderung der Emissionen gibt. Deshalb gibt es Branchen, die für die Umsetzung solcher CCS-Massnahmen relevanter sind, wie beispielsweise die Zement- und die Chemieindustrie. Darüber hinaus könnten einige Wirtschaftszweige die Produktion negativer Emissionen ermöglichen, wie etwa Anlagen zur Biogaserzeugung oder Holzkraftwerke.

Projekte zur Abscheidung von CO2 aus der Luft gibt es bereits. Das bekannteste Beispiel ist Climeworks. Das Rad müsste also nicht ganz neu erfunden werden. Stimmt diese Einschätzung?

Es ist effektiv nicht Sinn und Zweck dieses neuen Förderprogramms, die Forschung und Entwicklung von Technologien zu unterstützen. Gleichwohl sind die Erfahrungen in der Industrie bei der Planung und beim Betrieb von Anlagen zur Abscheidung von CO2 immer noch begrenzt. Das Ziel ist somit, auf den bisherigen Erfahrungen aufzubauen und durch konkrete Umsetzungsprojekte Klimawirkung zu erzielen und die Innovation voranzutreiben.

Was müssen die Gesuche erfüllen, damit es Fördergelder gibt – punkto Massnahmen, die die Unternehmen ergreifen wollen, um ihren CO2-Ausstoss zu minimieren/vermeiden?

Wichtig ist vor allem aufzuzeigen, dass die Massnahme zu einer substanziellen Verminderung der Treibhausgasemissionen führt. Konkret wird verlangt, dass mit der Massnahme jährlich mindestens 5’000 Tonnen CO2 abgeschieden und dauerhaft gespeichert wird. Das entspricht dem CO2-Aussstoss von 5000 Personen, die von der Schweiz nach New York und zurückfliegen oder den jährlichen Gesamtemissionen von 1’000 Schweizerinnen oder Schweizern.

Je tiefer die spezifischen Kosten für diese CO2-Verminderung respektive die Erzeugung von negativen Emissionen, umso besser sind die Chancen für eine Förderung. Die Massnahmen selbst können vielfältig sein, also beispielsweise das Entfernen von CO2 aus der Luft (wie beim Beispiel von Climeworks) oder die Abscheidung von CO2 eines Zementwerks.

Und was wird in Bezug auf die Speicherung von CO2 erwartet/verlangt?

Auch für die Speicherung des CO2 gibt es verschiedene Optionen, beispielsweise die Einlagerung im Untergrund oder über eine Weiterverwendung in einem Produkt wie Recyclingbeton oder synthetischer Treibstoff. Von Vorteil ist, wenn die Projekte breit abgestützt werden und mehrere Akteure von der Umsetzung der Massnahme profitieren, also in der Form von Clusterprojekten und durch die Kopplung von verschiedenen Industriesektoren.

Wer ein Gesuch einreichen will, muss einen Netto-Null-Fahrplan beilegen. Was enthält ein solcher Fahrplan?

Ein Netto-Null-Fahrplan Fahrplan basiert auf einer Treibhausgasbilanz und zeigt konkret auf, wie das Unternehmen seine Emissionen mittels kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen entlang eines Absenkpfads effektiv auf Null reduzieren kann. Daneben enthält der Fahrplan einen Aufbaupfad für Negativemissionen, welche schwer vermeidbare Restemissionen ausgleichen. Die Details zum Inhalt dieser Fahrpläne wurden kürzlich in einer Richtlinie veröffentlicht.

Werden Gesuche von grossen Energieverbrauchern gleich behandelt wie Gesuche von weniger energieintensiven Unternehmen? Der Effekt könnte bei grossen Energieverbrauchern grösser sein.

Das wird effektiv eine spannende Frage bei der Evaluation der Gesuche sein. Ein entscheidendes Kriterium für die Vergabe der Fördermittel ist das Anwendungspotenzial der eingesetzten Technologien, d.h. wie viele weitere solche Massnahmen könnten in der Schweiz umgesetzt werden und wie viel CO2 kann jeweils vermieden werden? In diesem Sinne sind sowohl einzelne grosse Anlagen wie auch eine grosse Anzahl kleinerer Massnahmen interessant. Letztendlich wird die Gesamtbetrachtung darüber entscheiden, welche Projekte effektiv gefördert werden.

Sie planen Webinare, wo sich Gesuchstellende über das ganze Verfahren informieren können. Was ist das Ziel?

Da es sich um ein komplett neues Förderinstrument handelt, dürfte es viele Fragen aus der Industrie zum Vorgehen geben, zum Beispiel wie man die Netto-Null-Fahrpläne erstellen muss, wie man ein Gesuch um Finanzhilfe einreicht, oder was die Teilnahmebedingungen und Ausschlusskriterien sind. Fragen zur CCS-Ausschreibung müssen aufgrund des engen Zeitplans rasch beantwortet werden. Deshalb wollen wir zusätzlich zu schriftlichen Unterlagen auch den Austausch mit den involvierten Akteuren suchen. Das gibt uns auch einen Eindruck darüber, welche Art von Projekten möglicherweise eingereicht werden, was unsere eigene interne Planung vereinfacht.

Zum Schluss noch: Wofür gibt es keine Finanzhilfen?

Nicht förderberechtigt sind u.a. Massnahmen, die nicht direkt zu einer Verminderung von CO2-Emissionen oder einer Realisierung von Negativemissionen führen, also beispielsweise Prototypenanlagen, die keine namhafte Menge an CO2 abscheiden und speichern. Ebenfalls nicht gefördert werden Anlagen, die fossiles CO2 abscheiden wollen, das beispielsweise durch dem Einsatz einer Wärmepumpe vermieden werden kann und somit als nicht schwer vermeidbar eingestuft wird.

Alle Infos zu den Webinaren:

Wann: 29. Januar, 11 bis 12 Uhr (Sprachen Deutsch und Französisch)

Thema: Ausschreibung «CO2-Entnahme und -Speicherung inkl. Sektorkopplung»

Inhalte:

- Thematische Einführung und Schwerpunkte der Ausschreibung

- zweistufige Ausschreibung und Gesuch: Kriterien und wesentliche Punkte

- Planung und Fristen 2025

- Fragen / Antworten zur Ausschreibung

Weitere Infos: Webinare: Informationen und Anmeldung und für Fragen: itinero@bfe.admin.ch

Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie

Shutterstock: Stock-Vektorgrafik ID: 2376641241; VectorMine

Noch keine Bewertungen

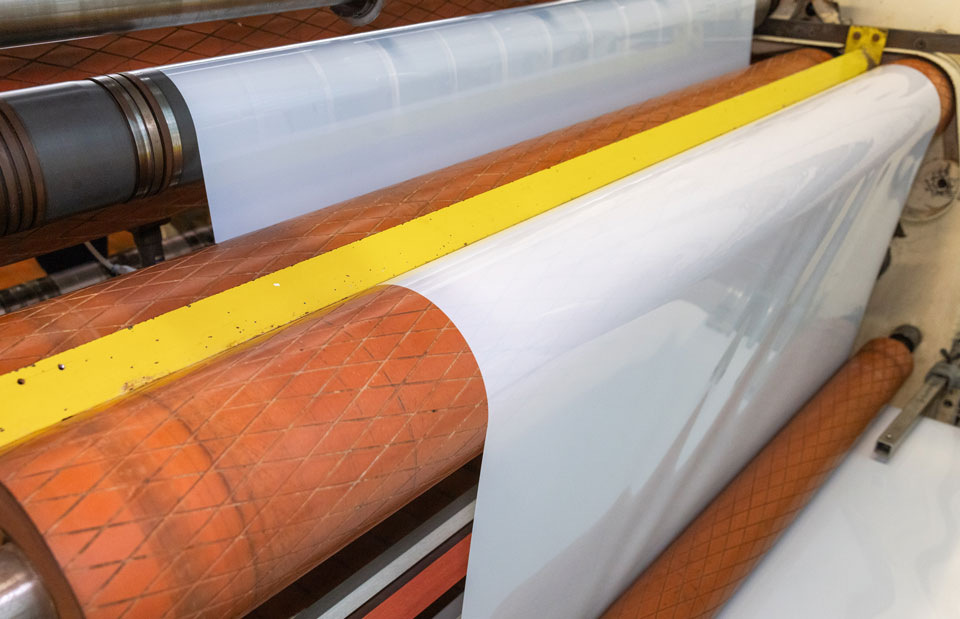

Noch keine BewertungenBenoît Revaz: immersion dans le monde des raffineurs de brut

Entre le Lac de Bienne et celui de Neuchâtel se trouve la dernière raffinerie de pétrole de Suisse. Depuis 2015, l’installation de l’entreprise VARO Energy est la seule installation de ce type dans notre pays après la fermeture des installations de Collombey en Valais. La raffinerie de Cressier (NE), mise en service en 1966, fournit environ 30% de la demande suisse en carburant et combustible fossile comme l’essence, le diesel, le mazout de chauffage ou encore du kérosène pour l’aviation. Elle compte 300 employés. Dans le cadre d’une de ses journées au cœur du travail des métiers de l’énergie, le directeur de l’Office fédéral de l’énergie s’est immergé dans le monde du raffinage. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenL’été bat encore son plein en Suisse, mais certains hockeyeurs sont déjà de retour sur la glace. Les professionnels, pour préparer la saison qui débute en septembre, et les amateurs dans des camps de perfectionnement. En Suisse, on trouve de nombreuses patinoires ouvertes toute ou presque toute l’année. Il faut alors produire du froid pour entretenir la glace alors que les températures extérieures sont hautes voir caniculaires: c’est par exemple le cas actuellement de la Vaudoise Arena de Lausanne. Pour mieux cibler ce besoin en énergie et comparer différentes installations, SuisseEnergie en collaboration avec la Haute Ecole d’ingéniérie et de gestion d’Yverdon ont mené une « Etude de la consommation énergétique et de l’impact environnemental des patinoires artificielles suisses et perspectives pour des pistes de glace bas carbone » dans quatre patinoires en Suisse. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Von der Schweiz in den isländischen Boden: Wie CO2 gespeichert werden soll

Es tönt einfach und könnte einen wichtigen Beitrag zur Verminderung von CO2-Emissionen sein. CO2 wird , wo es entsteht, abgeschieden, verflüssigt, dann dort, wo es gespeichert werden soll, mit Meerwasser vermischt und danach in den Untergrund injiziert. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenUniSieve révolutionne l’industrie lourde grâce à sa technologie de séparation moléculaire respectueuse de l’environnement

L’industrie lourde est actuellement confrontée au défi de devoir décarboniser très rapidement ses processus de production. Pour pouvoir utiliser certains produits chimiques dans la fabrication de polymères ou de produits pharmaceutiques, ces industries ont recours à la séparation et à la purification. Ce processus, qui représente plus de 10% de la consommation mondiale d’énergie, est extrêmement énergivore. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenDe nombreux outils de soutien fédéraux pour la mobilité de demain

Dans le cadre de l’objectif de décarbonisation des transports, le Conseil fédéral a été chargé d’étudier et de présenter un rapport sur le choix de régions pilotes pour l’expérimentation de projets de mobilité durable. Voici ce que demandait le postulat «Assurer la mobilité de demain» déposé par le groupe libéral-radical au Parlement. Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Streaming: profitez d’un bon film à domicile sans gaspiller l’énergie

Le streaming est devenu incontournable dans notre quotidien. Mais obtenir films ou musique en pressant un simple bouton implique une plus grande consommation d’énergie. Découvrez comment économiser de l’énergie et quelles sont les alternatives.

Le streaming fait de plus en plus débat. Alors comment en profiter sans gaspiller l’énergie? Vous trouverez ici les informations essentielles au sujet de la consommation d’énergie du streaming.

Utilisez un appareil plus petit

Le principe du streaming est relativement simple: la musique que vous écoutez et les vidéos que vous regardez sur votre appareil sont enregistrées quelque part dans un centre de calcul. Mais ce sont les nombreux téléviseurs intelligents, ordinateurs et installations de home cinema, et non les grands centres de calcul refroidis par eau, qui consomment le plus d’électricité. Lorsque vous regardez une vidéo en streaming, 46% de l’énergie totale utilisée l’est pour l’appareil sur lequel vous visionnez la vidéo. En revanche, la qualité de l’image n’a que peu d’influence. Les premières mesures à prendre pour économiser l’électricité sont donc évidentes:

- Utilisez un écran de petite taille (p. ex. téléphone plutôt que téléviseur) et/ou un appareil d’écoute peu énergivore (écouteurs plutôt qu’une chaîne stéréo).

- Écoutez si possible la musique sans vidéo.

- Désactivez la fonction HDR du téléviseur. Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 70% d’électricité.

D’autres astuces à découvrir sous: Téléviseurs.

Enregistrez localement vos chansons et séries préférées

La transmission de données depuis les centres de calcul jusqu’à l’appareil final consomme aussi beaucoup d’énergie. À chaque demande de streaming, les données transitent par le même chemin que pour un téléchargement, traversant toute l’infrastructure du réseau et le routeur W-LAN, mais sans être enregistrées localement. Ainsi, consommer plusieurs fois un même contenu en streaming requiert plus d’électricité que de regarder ou écouter un contenu téléchargé une fois pour toutes.

Il vaut donc la peine, dans la mesure du possible, d’enregistrer localement, sur votre téléphone ou votre ordinateur, les contenus audio et vidéo que vous utilisez souvent. Un réseau rapide (fibre optique plutôt que cuivre et 5G plutôt que 4G) permet aussi d’économiser de l’énergie.

CD et autres alternatives

Les supports de données physiques relèvent du même principe que les contenus téléchargés: les CD, les DVD ou même les disques en vinyle peuvent être empruntés, par exemple entre amis ou dans des magasins spécialisés, et ainsi intensivement utilisés. Cela peut être moins gourmand en énergie que d’obtenir ces contenus en les streamant à chaque fois. En effet, cinq heures de streaming audio causent autant d’émissions et requièrent donc autant d’énergie que le plastique d’un CD physique.

Il existe aussi des alternatives qui ont leur charme:

- Regarder un film au cinéma ou entre amis: plus on est nombreux à regarder un seul écran et moins on consomme d’énergie par personne. D’autant plus que le popcorn à plusieurs, c’est bien meilleur.

- Succomber au charme de la lecture: passer une soirée à lire peut procurer autant de plaisir que d’être devant un écran.

- Désintoxication numérique: de plus en plus de gens se coupent temporairement de tous médias numériques. La prochaine soirée ciné n’en sera que plus magique.

Conclusion: la consommation grandissante de contenus en streaming nécessite une infrastructure de réseau et des centres de calcul de plus en plus nombreux et de plus en plus grands. En appliquant les astuces énumérées ici, vous pouvez contribuer à réduire la consommation d’énergie. Le critère déterminant reste l’appareil que vous choisissez d’utiliser.

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

Shutterstock

Shutterstock Shutterstock

Shutterstock shutterstock

shutterstock shutterstock

shutterstock

Vsler -Wikimedia commons

Vsler -Wikimedia commons DemoUpCARMA

DemoUpCARMA Innosuisse

Innosuisse Shutterstock

Shutterstock Glenn Carstens Peters/Unsplash

Glenn Carstens Peters/Unsplash