80 Prozent des Trinkwassers werden in der Schweiz aus Grundwasser gewonnen. Doch das Grundwasser ist auch eine wichtige thermische Energiequelle. Sie kann als Wärmequelle genutzt werden oder auch als Speicher. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Netze

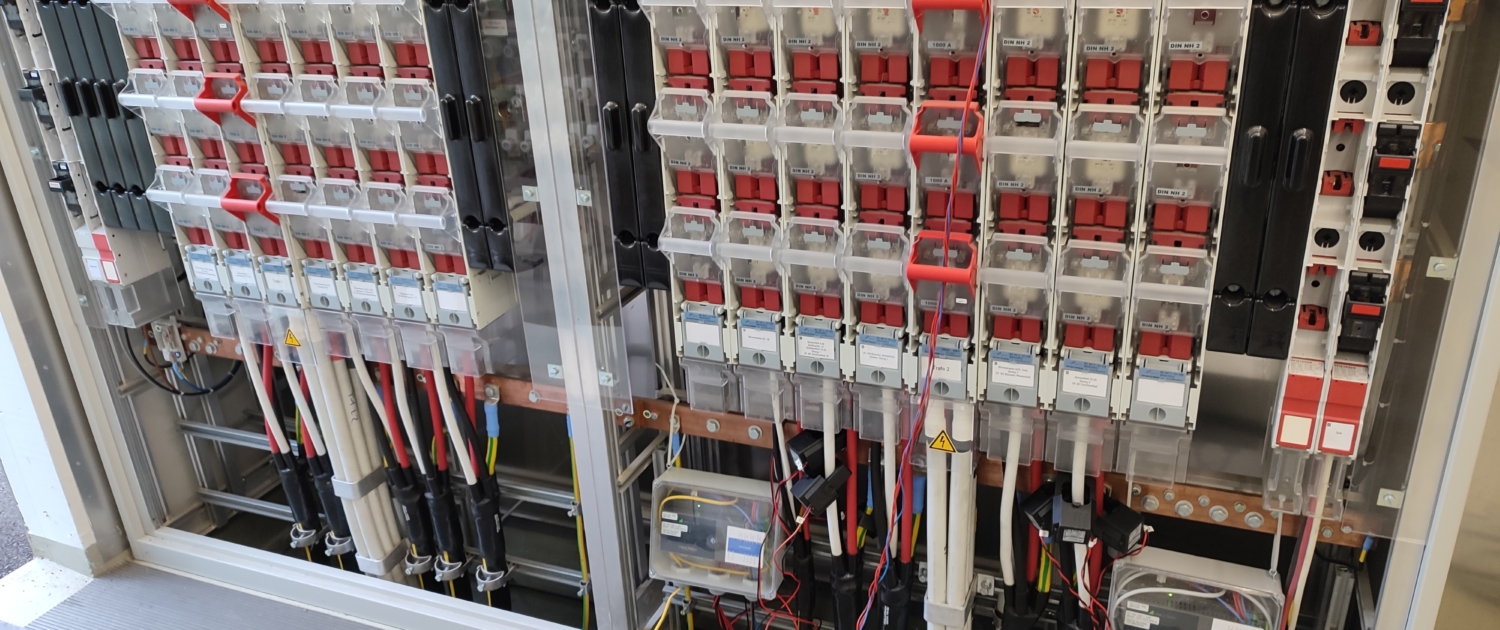

Studie zeigt, wie Reserven im Verteilnetz besser genutzt werden können

PV-Anlagen, Wärmepumpen und Elektromobilität spielen eine wichtige Rolle auf dem Weg der Dekarbonisierung. Das bringt auch neue Herausforderungen insbesondere für das Niederspannungsnetz. Denn dort werden Solaranlagen, Wärmepumpen und Ladestationen vorwiegend angeschlossen. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenDatenräume für das zukünftige Energiesystem

Wärmepumpen, PV-Wechselrichter und Batterien, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Lüftungssysteme: Die Elektrifizierung schreitet voran. Die Digitalisierung ist zentral, damit diese neuen Verbraucher und Speicher effizient ins Stromsystem integriert werden können. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenSWEETER und BATE in der Sommersession 2024 der eidgenössischen Räte

Am 27. Mai beginnt die Sommersession. Themen sind unter anderem die Energieforschung und der Stromhandel. Das Bundesparlament berät über das Förderprogramm SWEETER und das Bundesgesetz über die Aufsicht und Transparenz auf den Energiegrosshandelsmärkten (BATE). Energeiaplus mit einer Übersicht über die wichtigsten energiepolitischen Geschäfte der Session.

2 Vote(s), Durchschnitt: 4,50

2 Vote(s), Durchschnitt: 4,50Während zweier Jahre stand ein geheimnisvoller blauschwarzer Quader neben der Bahnlinie bei der Hardbrücke in Zürich. Inzwischen befindet sich der moderne Rechtkant im Kraftwerk Massaboden in der Walliser Gemeinde Bitsch. Es handelt sich um das Pilotgebäude der neuen Generation von Bahntechnikgebäuden der SBB. Ein vielversprechendes Gebäude, das den Weg weist für mehr Energieeffizienz und Kreislauffähigkeit. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenSollen Ladestationen staatlich gefördert werden? Wo sollen die CO2-Reduktionen künftig erfolgen und zu welchem Teil? Diese Fragen hat der Ständerat bei der Beratung der Revision des CO2-Gesetzes zu beantworten. In der Frühjahrssession 2024 ist nach dem Nationalrat nun wieder der Ständerat am Zug. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Für die Übertragung grosser elektrischer Ströme werden bisher Freileitungen oder Kunststoff-isolierte Erdkabel eingesetzt. Eine neue Idee geht dahin, Erdkabel mit einer Hülle aus Gas zu isolieren statt mit Kunststoff. Derartige Gasisolierungen sind heute schon in Schaltanlagen des Hoch- und Mittelspannungsnetzes verbreitet. In einem BFE-unterstützten Demonstrationsprojekt wurde nun ein Druckluft-isoliertes Hochspannungskabel während eines Jahres unter realitätsnahen Bedingungen getestet. Dabei wurden Erfahrungen gesammelt für den künftigen Einsatz dieser neuartigen Erdkabel.

Lesen Sie den Fachartikel: „Druckluft isoliert Erdkabel„

Hier ist das Video, das den Artikel begleitet:

Dr. Benedikt Vogel, Wissenschaftsjournalist, im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)

Bild: Hivoduct

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00In Basel-Stadt wird das Gasnetz in weiten Teilen bis 2037 stillgelegt, andere Kantone ziehen nach. Doch nicht überall ist der Schnitt so radikal. Das Gas als Energieträger verflüchtigt sich nicht so schnell. Ein gelber Stummel. Ein Regal im Raum, wo zuvor der Gasbrenner stand. Mehr ist im Haus von Stefan Lohberger in Biberist (SO) nicht vom Gasanschluss geblieben. Er hat ihn vor einigen Monaten kappen lassen und das Loch zur Freilegung des Gasanschlusses vor der Haustüre selbst ausgehoben. Nach dem Aushub entfernten zwei Mitarbeiter seiner Gasversorgerin den Gaszähler und trennten Lohbergers Reiheneinfamilienhaus vom Gasnetz ab. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenPhotovoltaik-Anlagen liefern nicht nur erneuerbaren Strom, sie haben heute auch die Fähigkeit, über die sogenannte Blindleistungskompensation zur optimierten Auslastung des Stromnetzes beizutragen. Wie das gelingt, veranschaulicht ein Pilotprojekt der AEW Energie AG: Das Aargauer Stromversorgungsunternehmen nutzt einen Algorithmus der ETH Zürich zur optimalen Steuerung von Solarwechselrichtern. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenElektro- oder Plug-in-Hybridautos müssen geladen werden. Ein grosser Teil dieser Ladevorgänge findet am Wohnort des Fahrzeugbesitzers oder der -besitzerin statt an der eigenen Ladestation oder zur Not auch über das langsame 230-Volt-Netz. Wer eine Ladestation installiert, muss seinen Netzbetreiber benachrichtigen, damit dieser die Installation genehmigen kann.

Da Heim-Ladestationen mit bis zu 22 kW Wechselstrom laden können, könnte es zu Problemen kommen, wenn mehrere Installationen an derselben Leitung oder hinter dem gleichen Transformator des Netzbetreibers hängen und diese nicht auf höhere Leistungen ausgelegt ist. Bei einer Überlastung könnte im Extremfall die Versorgung des Quartiers beeinträchtigt werden. Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

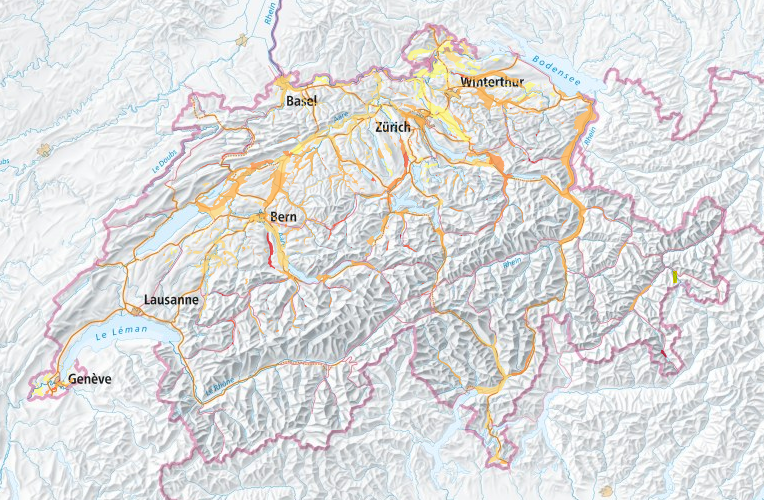

Swisstopo - Geoinformation

Swisstopo - Geoinformation BFH

BFH shutterstock

shutterstock keystone

keystone SBB

SBB Parlamentsdienste 3003 Bern / Rob Lewis

Parlamentsdienste 3003 Bern / Rob Lewis Hivoduct

Hivoduct

AEW

AEW Shutterstock

Shutterstock