Die Regionalkonferenz Nördlich Lägern (RK NL) befasst sich seit diesem Jahr auch mit dem Thema «Besuchszentrum» für ein künftiges geologisches Tiefenlager für radioaktive Abfälle. Die Fachgruppe Oberflächeninfrastruktur erarbeitet dazu eine Vision und wird bei dieser anspruchsvollen Aufgabe von einem Prozessbegleiter unterstützt. Erste Ideen der Fachgruppe wurden am 25. November 2025 in der Vollversammlung der Regionalkonferenz vorgestellt und diskutiert. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Workshop

Die Energiezukunft mitgestalten – an der Energy Week @ ETH 2025

Der Umbau des Energiesystems in der Schweiz ist nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Vom 10. bis 14. November machen Vorträge, interaktive Formate und eine Ausstellung in der Haupthalle der ETH Zürich deutlich, wie jede und jeder zur Lösung beitragen kann. Jetzt noch anmelden bis zum 7. November. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenBatteriespeicher stabilisieren das Stromnetz – das Beispiel Glarus

In der Schweiz wird immer mehr Solarstrom produziert. Das kann für das Stromnetz zu einer Belastungsprobe werden, wenn an einem sonnigen Tag viel mehr Strom ins Netz gelangt als nachgefragt wird. Ein Problem, das auch die Technischen Betriebe Glarus (tb.glarus) kennen. Weiterlesen

8 Vote(s), Durchschnitt: 4,50

8 Vote(s), Durchschnitt: 4,50öV statt Auto: Wie können Unternehmen nachhaltige Mobilität fördern

Wie animiert ein Unternehmen die Mitarbeitenden am besten, mit Velo oder öV statt mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu kommen? Welche Anreize sind sinnvoll? Antworten auf diese und weitere Fragen findet man im Booklet «Tipps und Tricks für ein erfolgreiches Mobilitätsmanagement in Unternehmen» von EnergieSchweiz, dem Programm des Bundesamts für Energie für Energieeffizienz.

Das Booklet entstand im Rahmen eines Pilotprojekts, dem sumo (sustainable mobility) Netzwerk für Unternehmensvertreter und -vertreterinnen. Es fasst die Erkenntnisse aus den verschiedenen Webinaren, Innovationssprints und Netzwerk-Veranstaltungen zusammen und ist als praxisnaher Ratgeber und Wissenssammlung gedacht. Es enthält Beispiele von Unternehmen, die gängigsten Herausforderungen oder auch, warum sich das Thema für ein Unternehmen lohnen kann.

Energeiaplus hatte zum Start von sumo drei Firmen vorgestellt, die punkto nachhaltiger Mobilität bereits Massnahmen ergriffen haben, wie öV-Bonus, Parkplatzmanagement oder zur Verfügung gestellte E-Bikes . Auf Mobilitäts-Plattformen, wie mobilservice oder clevermobil, sind zudem weitere Praxis-Beispiele zu finden. Es gibt also bereits zahlreiche Firmen, die eine nachhaltige und energieeffiziente Mobilität anstreben.

Warum braucht es diesen Ratgeber noch? Wer ist angesprochen? Und wie geht es nach der Pilotphase von sumo weiter? Energeiaplus hat bei Martina Zoller, Projektleiterin Mobilität im Bundesamt für Energie nachgefragt.

Energeiaplus: Nachhaltige Mobilität ist bei vielen Unternehmen kein Fremdwort mehr. Firmenflotten werden elektrifiziert. Parkplätze werden kostenpflichtig. Firmen verteilen öV-Gutscheine an Pendlerinnen und Pendler. Wie wichtig sind solche Best-Practice-Beispiele?

Martina Zoller ist Projektleiterin Mobilität im Bundesamt für Energie (BFE); Bild: BFE

Martina Zoller: Solche Praxisbeispiele sind von grosser Bedeutung. Das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden. Unternehmen können eine Vorreiterrolle übernehmen, als Vorbild dienen, andere inspirieren und zu eigenem Handeln motivieren. Neben den sogenannten Good Practices ist es ebenso wertvoll, Erfahrungen darüber zu teilen, welche Vorgehensweisen sich nicht bewährt haben oder besser vermieden werden sollten. Auf diese Weise profitieren alle von den Erkenntnissen und können Fehler vermeiden.

Im Projekt sumo ging es darum, solche Praxisbeispiele sichtbar zu machen und Akteure zu vernetzen. Wie gut ist das gelungen?

Insgesamt haben rund 200 Interessierte mitgewirkt – Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Personen aus öffentlichen Institutionen und Anbieterinnen und Berater von Mobilitätslösungen.

Es fanden zwölf Online-Events und 24 individuelle Coachings statt, in welchen u.a. die Relevanz der nachhaltigen Mobilität in Unternehmen aufgezeigt, Wissen vermittelt wurde und Unternehmen einander mit guten Beispielen inspirieren konnten.

Die Pilotphase von sumo hat gezeigt, dass die Unternehmen vom Teilen von Erfahrungen, auch was die Herausforderungen betrifft, profitieren.

In den Veranstaltungen, die im Rahmen von sumo durchgeführt wurden, hat sich auch gezeigt, wo die gängigsten Stolpersteine sind. Sind es die Mitarbeitenden, die ihr Verhalten ändern müssten? Oder fehlen Anreize?

Unternehmen stehen bei der Förderung der nachhaltigen Mobilität vor verschiedenen Herausforderungen. Teilweise wissen sie nicht, wo den Hebel ansetzen und wie das Unternehmen Anreize schaffen könnte. Und dann gibt es Fehlanreize wie zum Beispiel kostenlose Parkplätze.

Es gestaltet sich oft als schwierig, die etablierten Mobilitätsmuster der Mitarbeitenden aufzubrechen und neu auszurichten. Hinzu kommt, dass in vielen Unternehmen andere Themen als dringlicher und wichtiger wahrgenommen werden als die nachhaltige Mobilität.

Wenn ein Unternehmen seinen Angestellten vorschreibt, wie sie zur Arbeit pendeln sollen, kann das schlecht ankommen. Wie packt man das Thema am besten an?

Vorbilder innerhalb des Unternehmens sind von grosser Bedeutung: Führungskräfte und engagierte Mitarbeitende, die nachhaltige Mobilität aktiv vorleben, können als Inspiration dienen und ihre Kolleginnen und Kollegen motivieren, ihr Mobilitätsverhalten ebenfalls umweltfreundlicher zu gestalten.

Für Unternehmen empfiehlt es sich, eine Kombination aus Pull- und Push-Massnahmen zu nutzen. Pull-Massnahmen setzen auf positive Anreize, beispielsweise durch die Förderung von Fahrgemeinschaften, Vergünstigungen für den öffentlichen Nahverkehr oder die kostenlose Nutzung von (E-)Bikes. Ergänzend dazu können Push-Massnahmen, wie etwa eine restriktive Vergabe von Parkplätzen ausschliesslich an Mitarbeitende mit langen Anfahrtswegen, das gewünschte Verhalten zusätzlich unterstützen. Das Pharmaunternehmen Roche macht dies zum Beispiel an seinem Firmenstandort in Basel. (Hinweis: Weitere Praxisbeispiele hier: Nachhaltig und energieeffizient unterwegs: Wie sumo Unternehmen vernetzt. | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie)

Das Projekt sumo wurde gewissermassen institutionalisiert. Es wurde eine neue Fachstelle für nachhaltige Mobilität in Unternehmen geschaffen. Ist das auch Ausdruck dafür, dass punkto nachhaltige Mobilität in Unternehmen noch viel zu tun ist?

Die Nachfrage am sumo Netzwerk mitzuwirken zeigte, dass es einen Bedarf gibt und Unternehmen die Mobilität nachhaltiger gestalten wollen.

Unternehmen können im Rahmen der Fachstelle kostenlose Kennenlerngespräche vereinbaren, im Innovationssprint an interaktiven Workshops oder Webinaren zu diversen Themen mitwirken oder in den Lösungs-Labs skalierbare Lösungen für die nachhaltige Mobilität entwickeln.

Mobilitätsmanagement ist keine punktuelle Aufgabe, sondern ein komplexer, langfristiger und lohnenswerter Prozess. Es gilt das Mobilitätskonzept periodisch zu optimieren, die Massnahmen im Unternehmen zu leben und zu verankern.

Link zur Fachstelle Nachhaltige Mobilität in Unternehmen:

https://www.energieschweiz.ch/mobilitaet/mobilitaet-in-unternehmen/

Sumo: https://www.energieschweiz.ch/mobilitaet/sumo/

Kontakt: fachstelle@nachhaltigemobilitaet.ch

Interview: Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Geologische Tiefenlager: Beteiligung der Jugend in Schweden und der Schweiz

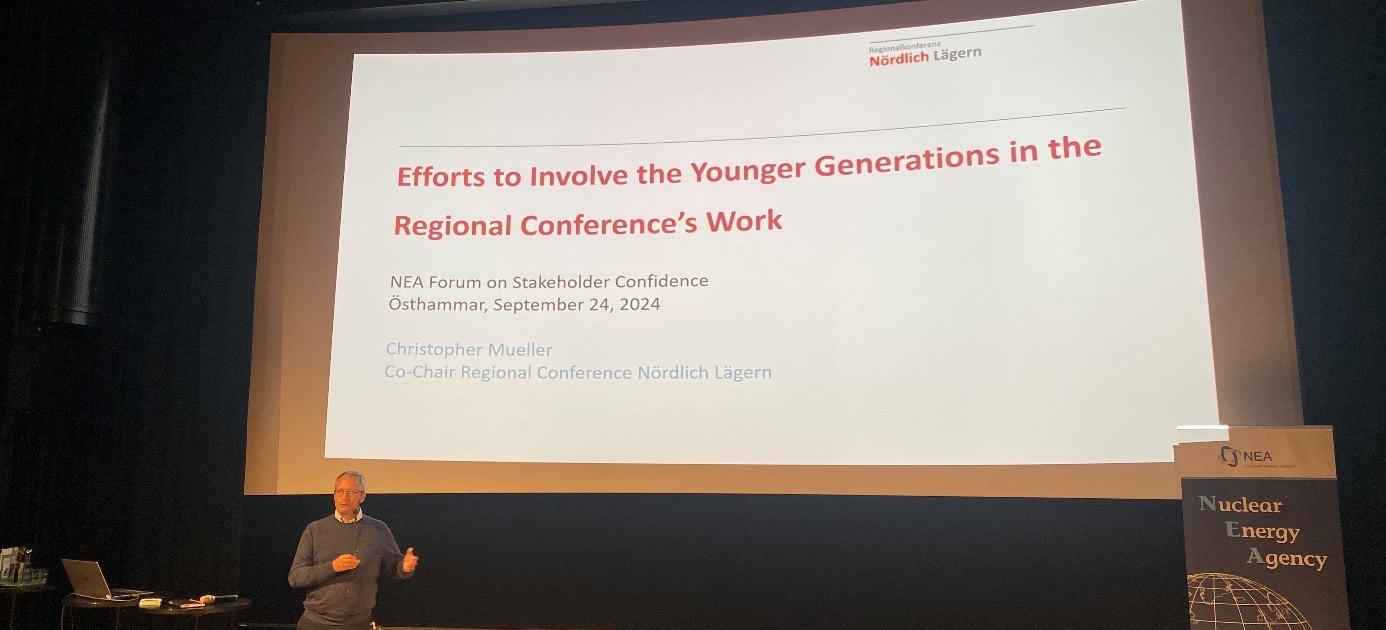

Im Herbst 2024 vertrat Co-Präsident Christopher Müller die Regionalkonferenz Nördlich Lägern (RK NL) am Forum on Stakeholder Confidence (FSC) der Nuclear Energy Agency (NEA) in Solna und Östhammar, Schweden. Internationale Expertinnen und Experten aus 15 Ländern kamen zusammen und diskutierten über die Herausforderungen und Chancen im Umgang mit radioaktiven Abfällen. Ein Fokus des Workshops lag auf der Beteiligung der Jugend.

Beteiligung der Jugend in Nördlich Lägern

Östhammar ist die Standortgemeinde eines Lagers für schwach- und mittelaktive Abfälle und designierter Standort des Tiefenlagers für hochaktive Abfälle. Christopher Müller präsentierte dort die Ergebnisse der Jugendwerkstatt, welche die RK NL und das Bundesamt für Energie (BFE) einige Monate zuvor mit Jugendlichen aus der Region Nördlich Lägern durchgeführt hatten. Müller betonte in seiner Präsentation die erarbeiteten Kernpunkte: Die Jungen wollen sich aktiv einbringen und möchten transparent und verständlich informiert werden. Soziale Medien sind dafür essenziell. Ihr Wunsch geht indes über die einfache Information hinaus. Sie wollen aktiv in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. Schulen und Bildungseinrichtungen sollen relevante Themen in den Unterricht integrieren, um den Zugang zur Thematik zu vereinfachen.

Die Perspektive der schwedischen Jugend

Schülerinnen und Schüler des örtlichen Gymnasiums berichteten über ihre Sichtweise, ihre Erfahrungen und Meinungen. Das nahegelegene Kernkraftwerk Forsmark wird von ihnen als bedeutender wirtschaftlicher Faktor und potenzieller Arbeitgeber wahrgenommen. Die Akzeptanz des Projekts ist entsprechend hoch. Hierin liegt der grosse Unterschied zwischen den zwei Ländern: Während die schwedische Jugend die regionale Bedeutung des Projekts und die wirtschaftlichen Chancen deutlich sieht, ist dies in der Schweiz nicht der Fall. Dies dürfte vor allem daran liegen, dass die schwedische Jugend seit Jahren in den Prozess der Standortentwicklung und Endlagerung einbezogen wird. Die Verbindung zwischen regionaler Entwicklung und Zukunftsaussichten will die RK NL in Zukunft deshalb noch stärker vermitteln. Der schwedische Ansatz zeigt: Eine frühe und kontinuierliche Einbindung junger Menschen kann dazu führen, eine sachliche Auseinandersetzung mit komplexen Projekten – wie die Standortauswahl für ein geologisches Tiefenlager für radioaktive Abfälle – zu fördern.

Ein wertvoller Vergleich: Chancen für die Regionalkonferenz Nördlich Lägern

Die Teilnahme am Workshop bot der RK NL die Möglichkeit, die eigene Jugendbeteiligung darzustellen und wichtige Erkenntnisse aus dem schwedischen Ansatz zu gewinnen. Während in Schweden bereits eine tief verankerte Akzeptanz und Einbindung besteht, ist in der Schweiz noch Luft nach oben. Das Potenzial sollte genutzt und die Jugend langfristig in die regionale Entwicklung eingebunden werden. Nur so werden Jugendliche befähigt, sich kritisch und konstruktiv einzubringen.

Internationale Vernetzung als Lernplattform

Die RK NL profitiert von der internationalen Vernetzung und dem Austausch über Jugendbeteiligung. Sie bekommt wertvolle Impulse, um die eigenen Ansätze zu überdenken und weiterzuentwickeln. Die Erfahrungen der schwedischen Jugendlichen aus Östhammar liefern wertvolle Anhaltspunkte dafür, wie die RK NL ihre Jugendbeteiligung intensivieren und gezielt gestalten kann. Die Jugend in der Region soll sich selber als wichtiger Teil des Entscheidungsprozesses wahrnehmen und sich langfristig engagieren. Der kontinuierliche Dialog mit internationalen Partnern und die aktive Einbindung junger Menschen unterstützen diese Entwicklung. Die RK NL setzt damit ein klares Zeichen: Nur durch Transparenz, Offenheit und aktive und langfristige Beteiligung lassen sich nachhaltige Lösungen und Akzeptanz für komplexe Projekte wie die Endlagerung radioaktiver Abfälle erreichen.

Gastbeitrag: Christopher Müller, Co-Präsident der Regionalkonferenz Nördlich Lägern

Bild: kup/BFE

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenZukunftstag 2024: Schülerinnen und Schüler entdecken die UVEK-Ämter

Die Entsorgung radioaktiver Abfälle, nachhaltige Energieversorgung, barrierefreies Reisen im ÖV oder die Zukunft der Luftfahrt: Ein breites Programm erwartete die Schülerinnen und Schüler, die am diesjährigen Zukunftstag am 14. November 2024 des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) teilnahmen. 130 Kinder nahmen an den verschiedenen Workshops teil und erhielten so einen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder des UVEK. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenL’exploration géothermique est une tâche essentielle pour permettre la valorisation économique et sécuritaire des ressources énergétiques du sous-sol suisse. Elles se décline principalement en deux phases complémentaires de prospection et d’investigation par forage. La prospection du sous-sol est cependant encore souvent négligée ou réalisée avec des méthodes inadéquates en raison de son coût élevé. Cela conduit à une planification basée sur des données limitées, diminuant les chances de succès des projets de forage. Bien que ces risques de ne pas trouver les ressources géothermiques ne puissent être complètement éliminés, ils peuvent être atténués grâce à des méthodes de prospection adaptées et à des modèles intégrés, aptes à reproduire au mieux les structures et les propriétés du sous-sol. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenDer Einbezug der jungen Generation in den Dialog rund um das geologische Tiefenlager ist wichtig. Schliesslich wird das Tiefenlager erst ab 2050 in Betrieb genommen und die jetzt jungen und kommenden Generationen werden mit dem tatsächlichen Betrieb des Lagers konfrontiert sein. Die Teilhabe von jungen Menschen stellt eine Herausforderung dar. Um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken und den Dialog zu fördern, fand am 30. Mai 2024 in Stadel der Workshop Jugendwerkstatt geologisches Tiefenlager statt, an dem rund 20 Teilnehmer/innen im Alter von 16 bis 35 Jahren aus Deutschland und der Schweiz teilnahmen. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenVom Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz – Teil 6: Der Konzeptteil zum Sachplan geologische Tiefenlager

Der Entscheid, ein schweizweites Standortauswahlverfahren für geologische Tiefenlager durchzuführen und dafür das Instrument eines Sachplans zu nutzen, reifte 2004. Verschiedene Umstände rund um die Entsorgung hatten dabei einen Einfluss: Die Beratungen zum neuen Kernenergiegesetz, die Ablehnung des Sondierstollens am Standort Wellenberg (NW) und der Entsorgungsnachweis in Benken im Zürcher Weinland. Im sechsten Teil der Blogserie zum Umgang mit radioaktiven Abfällen in der Schweiz, rollen wir die Geschichte des Sachplans auf. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenWie Schulkinder Freude am Velo als Verkehrsmittel bekommen sollen

Immer weniger Schülerinnen und Schüler kommen mit dem Velo zur Schule. Wer Spass am Velofahren hat und sich sicher fühlt im Sattel, benutzt das Velo auch häufiger. Hier setzt der Workshop bikecontrol von Swiss Cycling an. Er wird von EnergieSchweiz, dem Förderprogramm des Bundesamts für Energie für Energieeffizienz, unterstützt. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenKontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

BFE

BFE Screenshot

Screenshot sso

sso Screenshot BFE

Screenshot BFE kup/BFE

kup/BFE BFE

BFE OFEN

OFEN BFE

BFE Rolf Weiss

Rolf Weiss BFE - Brigitte Mader

BFE - Brigitte Mader