Der Lotse geht von Bord: Sieben Jahre hat Geo Taglioni die Geschäfte des Bundesamts für Energie (BFE) koordiniert – von den Vorstössen aus dem Parlament bis zu den Anträgen an den Bundesrat. Welche Herausforderungen es dabei für den Leiter der Sektion Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte zu meistern galt und warum er jetzt vom UVEK ins EJPD, vom Thema Energie zur Migration wechselt, erzählt er im Interview mit energeiaplus.

Energeiaplus: Lotsen und Lotsinnen steuern Schiffe nicht selbst sondern haben beratende Funktion. Sie prüfen laufend die Verkehrslage, stimmen sich mit entgegenkommenden Schiffen ab und geben den Schiffsführenden Kurs- oder Geschwindigkeitskorrekturen vor. Wie passt dieses Bild zu Ihrer Tätigkeit im BFE?

Geo Taglioni leitete die Sektion Bundesrats- und Parlamentsgeschäfte des BFE während sieben Jahren. Bild: BFE/Brigitte Mader

Geo Taglioni: Ja, man kann meine Rolle durchaus so beschreiben. Ich versuchte, dafür zu sorgen, dass die Schiffe nicht vom Kurs abkamen und den Zeitplan einhielten, dass es keinen Stau gab (zu viele Geschäfte gleichzeitig), und dass die Regeln der Schifffahrt respektiert wurden (Fristen, Vorgaben einhalten). Und wichtig war mir auch eine gute Zusammenarbeit mit den Lotsen und Lotsinnen der anderen Ämter. Hin und wieder war es auch nötig, ein Speedboot aufzutreiben, wenn es schnell gehen musste. Das war insbesondere der Fall während der drohenden Energiekrise. Und schliesslich gehörte die Beratung des Kapitäns (Direktor des BFE) zu meinen Aufgaben.

Und ganz konkret: Wie sah ein typischer Arbeitstag aus?

Ich habe sehr viel gelesen, kommentiert, angepasst. Antworten von Fachspezialisten und Fachspezialistinnen auf Vorstösse, Anträge an den Bundesrat für Gesetzes-Revisionen oder Verordnungen, Berichte, etc. Dabei ging es immer um die Frage, ob die Argumentation nachvollziehbar ist, ob es keine Widersprüche gibt, ob die Tonalität stimmt und natürlich die Verständlichkeit. Es braucht diesen kritischen Blick zur Qualitätssicherung.

Oder dann rief das Generalsekretariat des UVEK an, weil der Bundesrat z.B. Zahlen zur Entwicklung des PV-Zubaus braucht und dies so schnell wie möglich. Oder ein anderes Amt kontaktierte uns, weil sie Fragen zu einer Stellungnahme von uns hatten.

Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen des Teams war mir sehr wichtig und zentral für meine Arbeit.

Wie schnell haben Sie sich in der Energiewelt zurechtgefunden?

Ich muss zugeben: Ich war mir nicht ganz bewusst, wie komplex und vielschichtig das Thema ist. Kommt hinzu, dass sich die Energiewelt stark ändert. Ich habe mehrere Monate gebraucht, um mich thematisch einzuarbeiten.

Ein kleines Aperçu dazu: Als ich im BFE anfing, wollte ich mir einen Überblick über alle Gesetze und Verordnungen und Erlasse im Bereich des BFE verschaffen. Ich fragte meine Teamkollegin, ob sie mir die Unterlagen ausdrucken könne. Sie schaute mich nur staunend an, weil es derart viele Erlasse gibt, die sie hätte ausdrucken müssen.

Wieviel mussten Sie selbst eigentlich von den einzelnen Themen verstehen, die Sie und Ihr Team bearbeiten?

Ohne Sachkenntnis geht’s selbstverständlich nicht. Sonst könnten wir ja die Qualitätssicherung nicht machen.

Ich mache ein Beispiel: Derzeit läuft die Überarbeitung des WACC. Im Energiesektor wird der WACC ähnlich wie in anderen Branchen verwendet, um die Kapitalkosten von Energieunternehmen zu berechnen. Und dies beeinflusst wiederum die Stromnetz-Tarife für Konsumentinnen und Konsumenten auf der einen Seite und die Investitionsfreudigkeit der Energieunternehmen auf der anderen Seite. Ein kompliziertes, finanztechnisches Thema. Ich musste nicht wissen, wie der WACC genau berechnet wird, aber ich musste wissen, was die Auswirkungen sind, wenn der WACC verändert wird und die Argumentation bei einer möglichen Anpassung prüfen. Unsere Sektion kann dabei immer auf die Unterstützung unserer Fachspezialistinnen und -spezialisten zählen.

Corona-Pandemie, eine drohende Energiemangellage, Energieunternehmen, die um Unterstützung beim Bund ersuchten. Welches Ereignis in diesen sieben Jahren hat Ihre Arbeit am meisten geprägt?

Eindeutig die Energiekrise. Der Bundesrat musste in dieser Zeit zahlreiche Entscheide fällen. Und diese Entscheide mussten eben auch vorbereitet und koordiniert werden.

Innert kurzer Zeit mussten die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Reservekraftwerke realisieren zu können. Analog auch bei der Wasserkraftreserve oder der Gasreserve.

Kommt hinzu, dass sich die äusseren Umstände immer wieder änderten oder nicht antizipierbar waren. Kommt noch Gas aus Russland via die Ukraine? Wie warm wird der Winter? Wie schnell werden in Europa LNG-Terminals (für das Flüssiggas) verfügbar?

Das Tempo war sehr hoch. Da musste der Lotse schon schauen, dass das Schiff ohne Havarie durch dieses unruhige Gewässer kam.

Gibt es eine Anekdote, die Sie mit uns teilen?

Was ich nicht vergessen werde: Das Aufspannen des Rettungsschirms für die Axpo. Es war Freitagnachmittag, als die Axpo um Bundeshilfe ersuchte, weil ein Liquiditätsengpass drohte wegen der Turbulenzen auf den Energiemärkten. Bis Montag musste der Rettungsschirm aufgespannt sein. Alles musste also innert 48 Stunden finalisiert sein. Der Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Wochenende intensiv daran arbeiteten, war bewusst klein gehalten.

Als dann am Montagmittag die Medienmitteilung zum Entscheid des Bundesrates und der Finanzdelegation veröffentlicht wurde, haben wir aufgeatmet. Solche Situationen schweissen aber unglaublich zusammen.

Von da an war ich jeweils auf alles gefasst, wenn ich am Freitag den Computer runtergefahren habe.

Nun geht der Lotse von Bord. Sie wechseln ins Eidgenössische Justiz- und Polizei-Departement, werden dort das Thema Migration betreuen. Wieder ein ganz anderes Thema.

Ich bin ein neugieriger Mensch, und Neues zu lernen, motiviert mich. In meiner Berufslaufbahn habe ich mich mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt. Bei der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände ging es um die Partizipation von Kindern und Jugendlichen am politischen Geschehen, Stichwort Jugendsession. In der Bundeskanzlei habe ich das Projekt zur Einführung der elektronischen Stimmabgabe geleitet.

Nach sieben Jahren in einem eher technologischen Bereich freue ich mich nun darauf, wieder in einem Bereich zu arbeiten, wo der Mensch direkt im Vordergrund steht. Und wie beim Thema Energie läuft ja auch beim Thema Migration einiges.

Interview und Bild: Brigitte Mader, Kommunikation Bundesamt für Energie

BFE - Brigitte Mader

BFE - Brigitte Mader

7 Vote(s), Durchschnitt: 4,71

7 Vote(s), Durchschnitt: 4,71 BFE

BFE

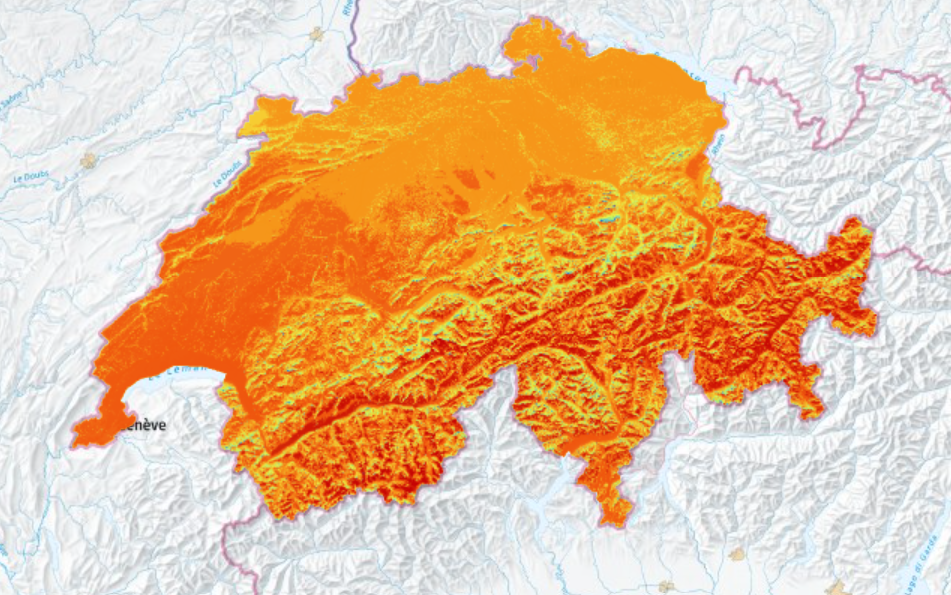

Geoinformation - swisstopo, BFE

Geoinformation - swisstopo, BFE BFH

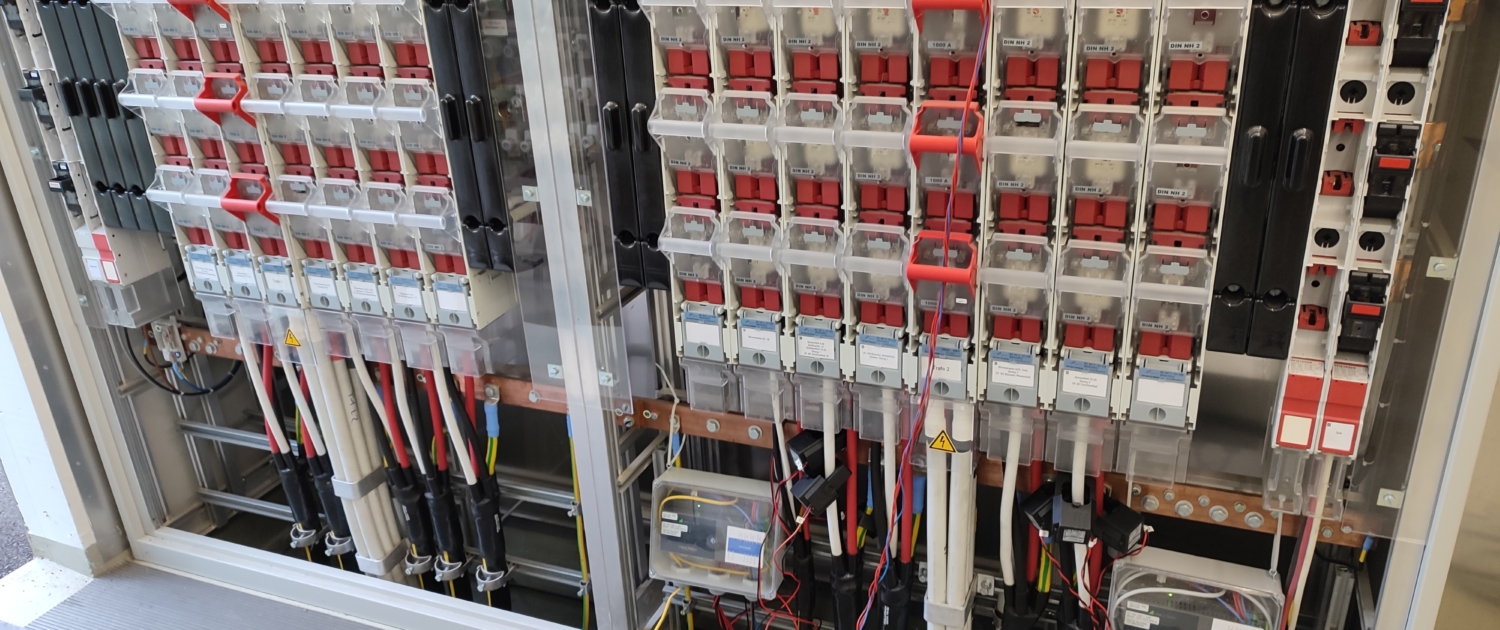

BFH ©BFE

©BFE BFE

BFE Rolf Weiss

Rolf Weiss Nagra

Nagra ©SG-DETEC

©SG-DETEC shutterstock

shutterstock