Wer im Jahr 2024 Strom aus einem unrentablem Grosskraftwasserwerk am Markt verkaufte, konnte beim Bundesamt für Energie (BFE) bis Ende Mai 2025 ein Gesuch für eine finanzielle Unterstützung (Marktprämie) einreichen. Drei Gesuchsteller haben für zwei solche Anlagen ein Gesuch eingereicht. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Herkunftsnachweis

Förderung im Rahmen des Klimaschutzgesetzes: Auch Wasserstoff und Speicherlösungen sind gefragt

Viele Prozesse in der Industrie sind nur schwer dekarbonisierbar. Eine Alternative zu fossilen Energien können Wasserstoff oder daraus hergestellte Stoffe sein. Der Bund fördert deshalb im Rahmen des Klima- und Innovationsgesetzes (KlG) neuartige Wasserstoff-Projekte zur Dekarbonisierung in der Industrie. Gesuche können seit dem 1. Juni 2025 laufend beim Bundesamt für Energie (BFE) eingereicht werden. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Abnahmevergütung und Minimaltarife für Photovoltaik-Anlagen: Was hat der Bundesrat für 2026 beschlossen?

Wer Strom aus seiner Photovoltaik-Anlage ins Netz einspeist, verkauft diesen Solarstrom meistens an seinen Verteilnetzbetreiber. In der Schweiz gibt es rund 600 Verteilnetzbetreiber mit teils sehr unterschiedlichen Konditionen für die Einspeisung von Solarstrom. Ab dem 1. Januar 2026 wird sich dies ändern. Dann treten dafür neue gesetzliche Regelungen in Kraft, die der Bundesrat am 19.Februar 2025 im Detail beschlossen hat. Energeiaplus erklärt, worum es geht. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Herkunftsnachweise helfen bei der Vermarktung von erneuerbaren Brenn- und Treibstoffen

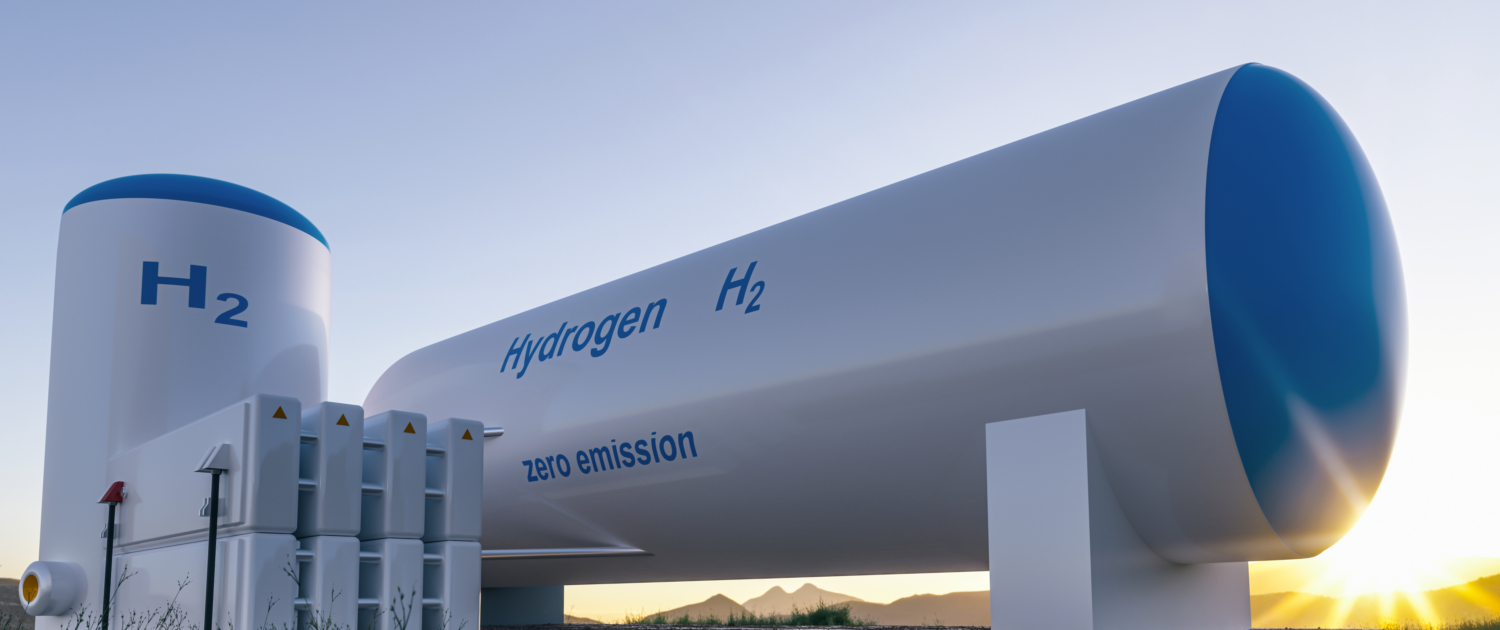

Woher stammen die erneuerbaren Brenn- und Treibstoffe, die in der Schweiz verkauft werden und aus welchen Energiequellen wurden sie hergestellt? Diese und weitere Informationen können den Herkunftsnachweisen (HKN) entnommen werden, die seit Anfang Jahr für erneuerbare Brenn- und Treibstoffe, für fossilen Wasserstoff und emissionsarme Flugtreibstoffe ausgestellt werden. Pronovo – die Vollzugsorganisation betreibt bereits das Herkunftsnachweissystem für Strom betreibt – ist ebenfalls für das HKN-System im Brenn- und Treibstoffbereich verantwortlich. Energeiaplus stellt das neue System vor.

Was funktioniert das Herkunftsnachweissystem für Brenn- und Treibstoffe (HKN-System)?

Das HKN-System ist im Prinzip eine grosse Datenbank. Darin sind alle importierten und in der Schweiz produzierten erneuerbaren Brenn- und Treibstoffe, fossile Wasserstoffe sowie die emissionsarmen Flugtreibstoffe erfasst. Die Daten der inländischen Produktion erfassen die Produzenten selber, im System werden dafür HKN ausgestellt. Die Daten der importierten Mengen werden über eine Schnittstelle zu den Importsystemen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit täglich direkt ins HKN-System übertragen. Sobald die Importeure die Daten kontrolliert haben, werden auch für diese Mengen HKN ausgestellt und dem Konto des Importeurs zugewiesen.

Der Herkunftsnachweis ist ein elektronisches Dokument. Er belegt unter anderem, aus welcher Energiequelle die erneuerbaren Brenn- und Treibstoffe hergestellt wurden und woher sie kommen.

Nach der Ausstellung können die Importeure und Produzenten die HKN an andere Akteure verkaufen – dies kann grundsätzlich losgelöst von den tatsächlichen physischen Energieflüssen geschehen. Sobald der ökologische Mehrwert des Stoffes geltend gemacht wird, müssen die HKN vom jeweiligen Besitzer entwertet werden. So wird sichergestellt, dass der Mehrwert kein zweites Mal beansprucht werden kann. Die Entwertung kann beim Verkauf der HKN an den Endkunden, die Endkundin oder bereits früher in der Lieferkette geschehen.

Für den Vollzug des HKN-Systems für Brenn- und Treibstoffe ist – analog zum Strombereich – Pronovo verantwortlich.

Welchen Zweck hat das System?

Das HKN-System garantiert, dass für gemeldete Mengen nur einmal ein HKN ausgestellt wird und der dazugehörige ökologische Mehrwert nur einmal geltend gemacht werden kann. Dieser vom System garantierte Ausschluss von Doppelzählungen ist insbesondere für die unterschiedlichen Instrumente der Energie- und Klimapolitik wichtig, die zwecks Dekarbonisierung der Energieversorgung unter anderem auf erneuerbare Treib- und Brennstoffe abstellen.

Dank des HKN wird der ökologische Mehrwert sichtbar und lässt sich – wie oben erwähnt – entsprechend auch handeln. Das hilft der Vermarktung dieser erneuerbaren Energieträger, die sich, wie beispielsweise Wasserstoff, je nach Herstellungsart in ihrer ökologischen Qualität, jedoch nicht in ihrer chemischen Zusammensetzung unterscheiden (fossiler Wasserstoff und grüner Wasserstoff sind chemisch gleich). Die Energielieferanten können zudem gegenüber ihren Kundinnen und Kunden transparent machen, woher die dem HKN zugrunde liegenden Stoffe kommen, und dass sie die vom Bund verlangten ökologischen Anforderungen einhalten. Auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel leistet das HKN-System damit einen wichtigen Beitrag.

Wie finanziert sich das System?

Der Betrieb des HKN-Systems für Brenn- und Treibstoffe wird (analog zum HKN-System für Strom) über Gebühren finanziert, die Pronovo bei den Akteuren erhebt, die das HKN-System nutzen (u.a. Importeure und Produzenten). Unter diese Betriebs- oder Vollzugskosten fallen unter anderem die Kosten für die Weiterentwicklung des IT-Systems, für das Hosting, die Wartung und den Betrieb des Systems sowie für das Personal der Vollzugsstelle Pronovo. Pronovo erhebt deshalb Gebühren für die Registrierung der Akteure im HKN-System sowie für die Ausstellung der HKN.

Welche Möglichkeiten gibt es, das System weiterzuentwickeln?

Abgesehen vom fossilen Wasserstoff besteht heute keine Erfassungspflicht für fossile Brenn- und Treibstoffe im HKN-System. Eine mögliche Weiterentwicklung besteht darin, schrittweise die fossilen und weitere emissionsarme Stoffe im HKN-System zu erfassen – dies mit dem Ziel einer Vollerfassung der Brenn- und Treibstoffe zu erreichen. Das HKN-System ist zudem so flexibel aufgebaut worden, dass neue Instrumente der Energie- und Klimapolitik später integriert und bei Bedarf auch andere Stoffe abgedeckt werden können. Analog zur Stromkennzeichnung könnten so auch Brenn- und Treibstoffe gekennzeichnet werden. Der HKN würde dazu dienen, den Liefermix gegenüber den Verbrauchern und Verbraucherinnen transparent zu machen.

Marine Pasquier, Tobias Scheurer, Sabine Hirsbrunner vom Team HKN-System, Bundesamt für Energie

Bild: Keystone-sda/Christian Beutler

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenAbnahmevergütung und Minimaltarife für Photovoltaik-Anlagen ab 2026

Wer Strom aus seiner Photovoltaik-Anlage ins Netz einspeist, verkauft diesen Solarstrom meistens an seinen Verteilnetzbetreiber. In der Schweiz gibt es rund 600 Verteilnetzbetreiber mit teils sehr unterschiedlichen Konditionen für die Einspeisung von Solarstrom. Die entsprechende Regelung gilt bis Ende 2025 unverändert. Ab dem 1. Januar 2026 wird sich dies ändern. Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00«Die Diskussion um Blockchain sollte weniger technologiegetrieben stattfinden»

Was leistet Blockchain wirklich? Wieviel daran ist Hype? Wieviel Hilfe? Eine Studie des Gottlieb Duttweiler Instituts hat das untersucht und zwar anhand von verschiedenen Industriesektoren (Pharma, Konsumgüter).Ein Themengebiet dabei ist der Einsatz von Blockchain im Energiebereich. Das Ziel der Studie, über den Tellerrand schauen und voneinander lernen. Matthias Galus, Leiter des Digital Innovation Offices im Bundesamt für Energie hat an der Studie mitgearbeitet. Er erklärt im Interview mit energeiaplus, wo Blockchain nützlich sein könnte. Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 4,67

3 Vote(s), Durchschnitt: 4,67Förderung von Biomasseanlagen neu geregelt

Biomasseanlagen zur Stromproduktion können neu von Investitionsbeiträgen profitieren. Neuanlagen, erhebliche Erweiterungen und Erneuerungen bekommen bis zu 50 Prozent der anrechenbaren Investitionskosten vergütet. Auch Schlammverbrennungs- und Deponiegasanlagen können Beiträge beantragen. Holzkraftwerke und Biogasanlagen können zusätzlich Betriebskostenbeiträge (BKB) beziehen. Weiterlesen

4 Vote(s), Durchschnitt: 3,75

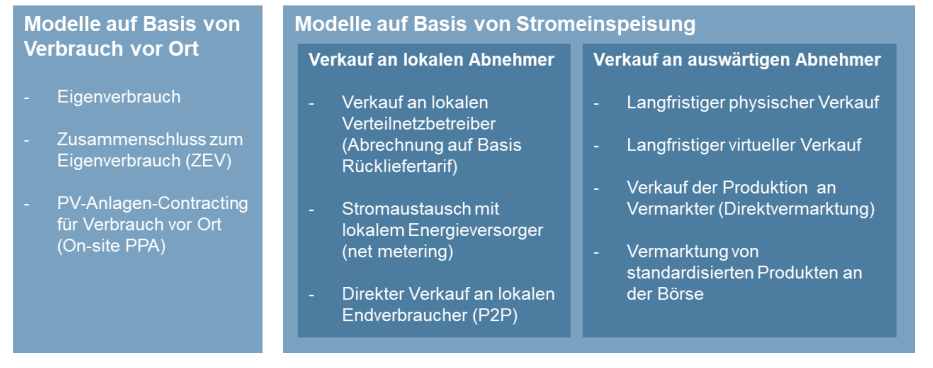

4 Vote(s), Durchschnitt: 3,75Neue Studie beleuchtet Vermarktungsmodelle für Solarstrom

Sonnenenergie soll zusammen mit der Wasserkraft zur tragenden Säule der Schweizer Stromversorgung werden. Bis ins Jahr 2050 soll die Produktion auf knapp 34 TWh pro Jahr gesteigert werden. Dafür braucht es allerdings noch einen grossen Zubau an PV-Anlagen. Der Bund will das einerseits mit Förderung erreichen, andererseits sollen Vermarktungsmodelle zusätzliche Anreize schaffen. Die vom Bundesamt für Energie (BFE) kürzlich veröffentlichte Studie «Vermarktungsmodelle für Solarstrom» zeigt auf, was heute möglich ist und welche neuen Modelle es in Zukunft geben könnte.

Heute wird der Strom aus Photovoltaik-Anlagen grösstenteils an den lokalen Verteilnetzbetreiber verkauft, der dafür eine Abnahmevergütung bezahlen muss. Manchmal kauft der Verteilnetzbetreiber zusätzlich zum eigentlichen Strom auch den Herkunftsnachweis, der bescheinigt, dass es sich um lokalen Solarstrom handelt. Ist dies der Fall, kann der Netzbetreiber den Solarstrom als solchen an seine Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung weiterverkaufen, in der Form eines Solaranteils im gelieferten Stromprodukt. Alternativ können Produzenten den Herkunftsnachweis auch an einen Dritten verkaufen, beispielsweise über eine Ökostrombörse.

Im Ausland haben sich weitere Modelle etabliert. Vor allem bei grösseren Anlagen wird der Strom oft über sogenannte Power-Purchase-Agreements (PPAs) zu langfristig fixierten Preisen direkt an grosse Endverbraucher verkauft. Damit unterstützen Unternehmen den Ausbau der erneuerbaren Energien und schützen sich gleichzeitig vor steigenden Strompreisen.

Auch in der Schweiz kommt dieses Modell bereits vereinzelt vor. So hat sich Denner beispielsweise verpflichtet, den Strom aus der Solaranlage an der Muttsee-Staumauer während den nächsten 20 Jahren zu beziehen.

Die verschiedenen Vermarktungsmodelle auf einen Blick

(Quelle: «Vermarktungsmodelle für Solarstrom», EBP 2021)

Neben grösseren Unternehmen können im Ausland auch Haushalte und KMU den Solarstrom direkt aus Anlagen ihrer Wahl beziehen. In der Regel erfolgt dies über Plattformen, auf denen mit wenigen Klicks zum entsprechenden Angebot gewechselt wird. In der Schweiz ist dies noch nicht möglich, da kleine Endverbraucher/innen ihren Anbieter nicht wechseln dürfen. Dafür wäre die Öffnung des Strommarktes nötig. Die notwendige Gesetzesanpassung wird derzeit im Parlament beraten.

In einem Pilotprojekt in Walenstadt SG wurde das Modell eines lokalen Strommarktes getestet. Fast 40 Parteien machten mit, die meisten davon als «Prosumer» (Produzent + Konsument) mit eigener Solaranlage, rund 10 davon als reine Konsument/innen. Weiter gab es eine reine Produktionsanlage sowie acht Stromspeicher. Die Vermarktung erfolgte über eine digitale Handelsplattform, die der Energieversorger bereitstellte. Das Pilotprojekt hat aufgezeigt, dass ein solcher lokaler Strommarkt technisch machbar ist und sich die Nutzerinnen und Nutzer stark engagieren. Es wurde aber auch deutlich, dass eine definitive Umsetzung mit den heutigen regulatorischen Rahmenbedingungen ohne vollständige Strommarktöffnung nicht möglich ist.

Heutige Marktsituation:

Heute werden in der Schweiz vor allem kleine bis mittelgrosse PV-Anlagen erstellt. Der Strom wird grösstenteils vor Ort genutzt, der Überschuss ins Netz eingespeist. Die Investoren (häufig private Hauseigentümer/innen) erhalten Förderbeiträge, zudem bezahlen sie für den Eigenverbrauch keine Abgaben und Netzgebühren. So können die Anlagen meist wirtschaftlich betrieben werden. PV-Anlagen, die keinen oder nur einen kleinen Eigenverbrauch aufweisen, können oftmals nur dann wirtschaftlich betrieben werden, wenn ein Abnehmer bereit ist, mehr für den Solarstrom zu bezahlen.

Beat Goldstein, Fachspezialist Marktregulierung, Bundesamt für Energie

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Am 1. Januar 2022 sind einige Verordnungs- und Gesetzesänderungen in Kraft getreten. Energeiaplus gibt eine Übersicht.

Verordnungen

Die Revision der Energieverordnung (EnV) bringt rechtliche Präzisierungen zur Wasserkraft und zu den Zielvereinbarungen für die Rückerstattung des Netzzuschlags. Und bei den Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (ZEV) wurde die Abrechnung der Kosten für das Anlagen-Contracting vereinfacht.

Die Änderungen an der Energieeffizienzverordnung (EnEV) bringen Anpassungen an EU-Verordnungen, sowie Korrekturen und Präzisierungen in den Anhängen der Verordnung.

Mit der Revision der Energieförderungsverordnung (EnFV) wird der Grundbeitrag der Einmalvergütung für Photovoltaikanlagen und der Leistungsbeitrag für Anlagen ab 10 kW gesenkt. Neu wird der Referenz-Marktpreis für Biomasse, Kleinwasserkraft und Windenergie auf Basis des monatlichen Durchschnitts berechnet. Anpassungen gibt es ausserdem bei der Förderung der Kleinwasserkraft, bei den energetischen Mindestanforderungen für Kehrrichtverbrennungsanlagen und bei der Dokumentation von Holzkraftwerken.

Bei der Revision der Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV) und der Revision der Verordnung über Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (VGSEB) geht es um Anpassungen an das EU-Recht.

Die Änderungen der Stilllegungs- und Entsorgungsfondsverordnung (SEFV) sind die Konsequenz aus der Feststellung des Bundesgerichtsurteils vom 6. Februar 2020. Die Aufgaben des UVEK, welche dem Gesetz widersprechen, wurden gestrichen.

Dank der neuen Version der Verordnung über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung (HKSV) können Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von weniger als 100 kW einfacher registriert werden. Anlagen, die weniger als 2 kW Leistung haben, können weiterhin nicht registriert werden.

Detaillierte Informationen zu diesem Revisionspaket finden Sie in der Medienmitteilung vom 24. November 2021.

Die revidierte CO2-Verordnung betrifft die Emissionsvorschriften für Personenwagen, Lieferwagen und leichte Sattelschlepper. Ebenfalls von der Revision betroffen sind Autoimporteure: Wenn sie die CO2-Zielwerte verfehlen, müssen sie neu auch für die klimaschädlichsten Fahrzeuge in ihrer Flotte Sanktionen zahlen. Mehr Informationen dazu gibt es in der Medienmitteilung vom 24. November 2021.

Gesetze

Mit dem revidierten Kernenergiehaftpflichtgesetz und der revidierten Kernenergiehaftpflichtverordnung setzt die Schweiz die revidierten Kernenergiehaftpflichtübereinkommen von Paris und Brüssel in ihrer Gesetzgebung um. Dies bringt unter anderem eine internationale Harmonisierung der Opferentschädigung im Falle eines schweren Nuklearunfalls. Eine ausführliche Zusammenfassung der Änderungen finden Sie in der Medienmitteilung vom 25. August 2021.

Ausblick

Der Bundesrat wird voraussichtlich im Juli 2022 ein weiteres Revisionspaket in Kraft setzen. Dieses beinhaltet die Revisionen der Energieeffizienzverordnung (EnEV), der Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV) und der Raumplanungsverordnung (RPV). Die Vernehmlassung dazu wird am 25. Januar 2022 abgeschlossen. Ausführliche Informationen zu diesen Revisionen gibt es in der Medienmitteilung vom 11. Oktober 2021.

Lisa Brombach, Medien & Politik, BFE

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenDas Penta-Forum positioniert sich zur künftigen Regulierung des Wasserstoffmarkts

Wasserstoff kann einen wichtigen Beitrag zur Erreichung von Netto-Null Treibhausgasemissionen leisten. Nicht zuletzt darum haben einige Länder bereits Wasserstoffstrategien definiert. So auch die Europäische Kommission. Wie aber soll der aufstrebende Wasserstoffmarkt reguliert werden? Ansätze dafür zeigt ein neues gemeinsames Positionspapier des Pentalateralen Energieforums (Penta-Forum). Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

Luftwaffe

Luftwaffe Shutterstock

Shutterstock shutterstock

shutterstock Keystone-sda

Keystone-sda Shutterstock

Shutterstock shutterstock

shutterstock keystone-sda

keystone-sda BFE - Beat Goldstein

BFE - Beat Goldstein Bundesamt für Energie

Bundesamt für Energie Shutterstock

Shutterstock