Wärmepumpenlösungen für Quartiere, Bauten der öffentlichen Hand, Industrie, Gewerbe und Nah- und Fernwärme, das war der Fokus an der 5. internationalen Grosswärmepumpen-Tagung im österreichischen Linz vom 15./16 September 2021. Präsentiert wurden neue Trends und Technologien. Zum Beispiel ein Fernwärmeprojekt, das Windkraft, Wärmepumpe und Biomasse-Feuerung kombiniert. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Beispiel

Energieeffizienz fängt beim Bauen an: Das Beispiel Urdorf ZH

Photovoltaik, Hybridbox oder energiesparende Duschen: Die Überbauung, welche die Stiftung Umwelt Arena derzeit in Urdorf ZH baut, will ein Vorzeigeprojekt sein für energieeffizientes Wohnen. Energeiaplus hat sich beim zweiten Baustellenbesuch zeigen lassen, wo dabei schon beim Bauen angesetzt wird. Weiterlesen

4 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

4 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Mehrfamilienhäuser erfolgreich energetisch sanieren

Die Plattformen Renovabene und Locabene begleiten Vermieterinnen und Vermieter beziehungsweise Mieterinnen und Mieter seit über einem Jahr bei der energetischen Sanierung von Mehrfamilienhäusern, denn der gemeinsame Dialog ist von zentraler Bedeutung für den Erfolg einer energetischen Sanierung. Die beiden Ratgeber wurden nun um neue Inhalte ergänzt. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenSozial- und Geisteswissenschaftler müssen sich aktiv in die Energieforschung einbringen

Die nachhaltige Entwicklung gehört zu den Kernaufgaben der Gesellschaft. Das Departement Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich leistet hier einen Beitrag, in dem es zukünftige Fach- und Führungskräfte für eine Welt ausbildet, die auch für spätere Generationen lebenswert ist. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenSWEET – Systemische Forschung für ganzheitliche Energielösungen von Morgen

Die Schweiz steht im Energiebereich vor grossen Herausforderungen. Um die Energiestrategie 2050 und die Klimaziele umsetzen und die immer komplexer werdenden Fragenstellungen beantworten zu können, braucht es ganzheitliche Systemansätze. Weg vom Silodenken, hin zu einer inter- und transdisziplinären Forschung. Genau hier setzt das Förderprogramm SWEET an, welches das Bundesamt für Energie 2021 gestartet hat. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenManipulation oder Hilfestellung? Wie Nudging unser Verhalten beeinflusst.

Ändert sich das Verhalten von StromkundInnen, wenn sie auf der Rechnung sehen, wieviel Strom sie im Vergleich zu den Nachbarn verbrauchen? Eine US-Studie hat gezeigt: Haushalte lassen sich so zum Energiesparen bewegen. Diese Zusatzinformation auf der Rechnung ist ein Beispiel für Nudging. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenSeit bald 100 Jahren führt eine Höchstspannungsleitung über den Gotthard. Schon etwas länger gibt es den Bahntunnel und seit 1980 ist der Gotthard-Strassentunnel in Betrieb. Nun muss dieser aufgrund seines Alters saniert werden und eine zweite Röhre wird gebaut. Dies bietet die Chance, Strom und Strasse durch denselben Tunnel zu führen, die bestehende Freileitung 220-Kilovolt zurückzubauen und damit die Alpenlandschaft zu entlasten. Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 4,33

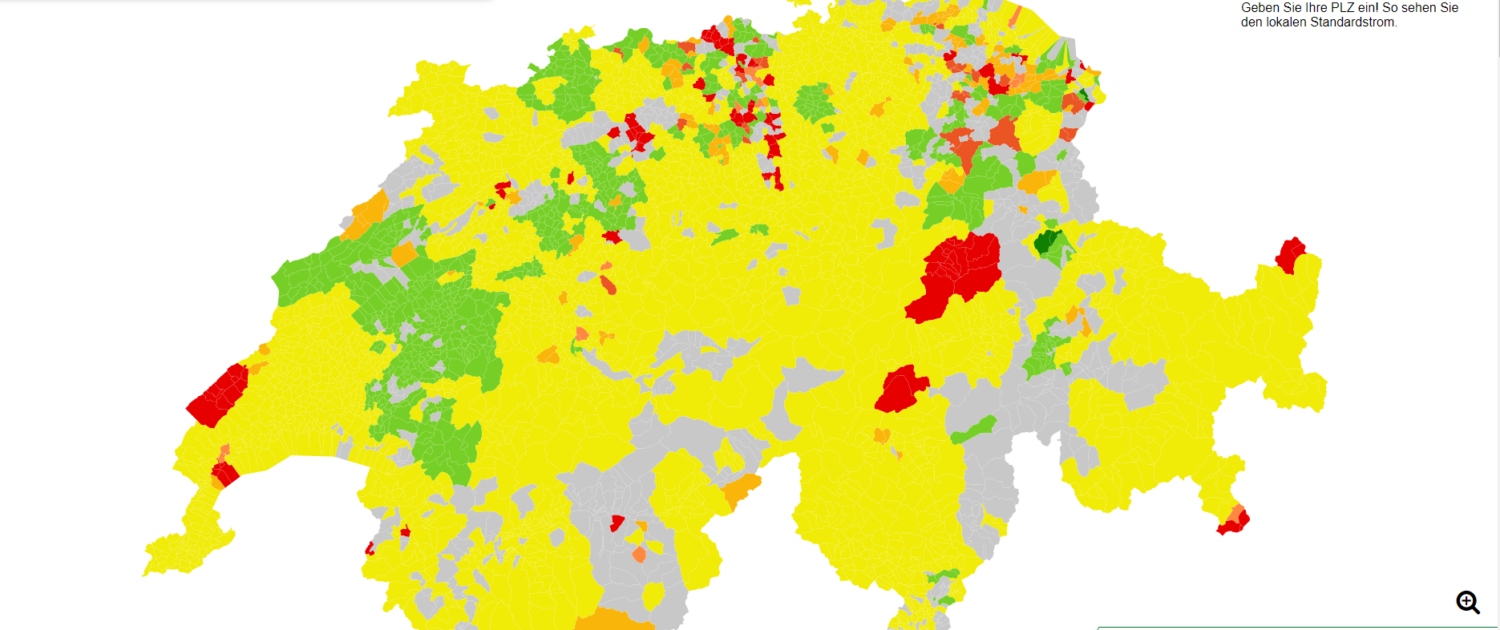

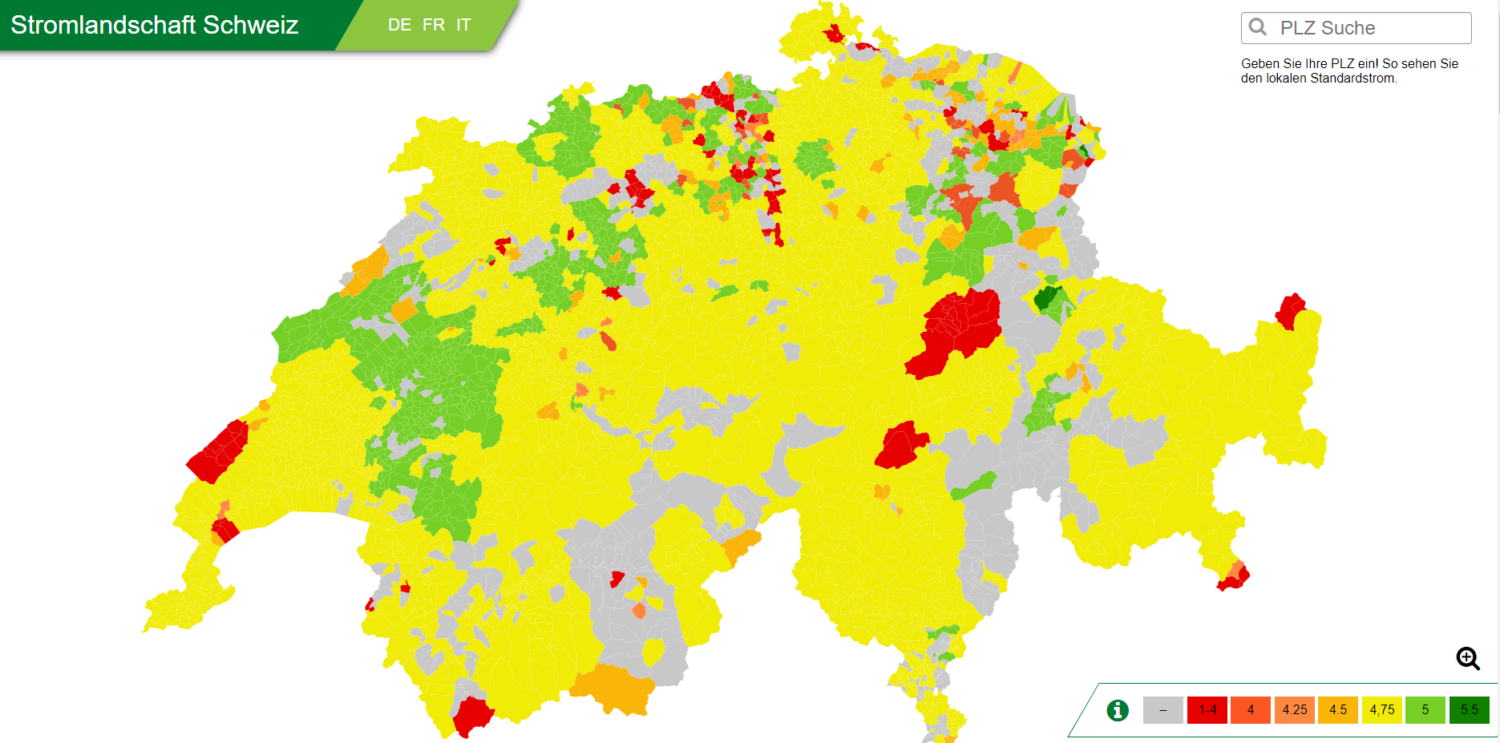

3 Vote(s), Durchschnitt: 4,33Was bieten die Energieversorger ihren Kundinnen und Kunden als Standardstrom an? Auf der interaktiven Karte sieht man auf einen Klick, aus welchen Quellen der Strom in der jeweiligen Ortschaft kommt. Die Karte Stromlandschaft Schweiz gibt es seit 2017. Nun wurde sie angepasst. Neu kommen nur noch Energieversorger in den grünen Bereich, die ein Standardprodukt mit einem massgeblichen Anteil an neuen erneuerbaren Energien wie Solar-, Wind- oder Energie aus Biomasse anbieten.

Die Karte zeigt einen farbigen Flickenteppich. Grün sind Gebiete, wo der Anteil erneuerbarer Energie im Standard-Angebot bereits hoch ist. Orte, die gelb, orange oder rot eingefärbt sind, haben noch Entwicklungspotenzial. Wer die Postleitzahl eingibt, erfährt, wie der betreffende Ort steht. Gibt es mehr als einen Stromversorger im Postleitzahl-Gebiet, dann wird die Farbe durch den Mittelwert der Bewertung bestimmt.

Die Angaben werden von Pronovo für die Stromkennzeichnung erhoben und sind auf der Seite Stromkennzeichnung ersichtlich. Allerdings: Nicht für alle Ortschaften liegen Angaben vor, diese Gebiete sind grau gefärbt auf der Stromlandschafts-Karte.

Grün ist zum Beispiel jener Berner Ort (Fraubrunnen), in der die Verbraucherinnen und Verbraucher im Standard-Angebot folgenden Mix erhalten: 90% Wasser, 10% Solar. Eine rote Bewertung erhält wiederum jene Aargauer Ortschaft (Rothrist), wo das Standard-Angebot 80% Kernenergie und 20% Biomasse enthält.

Klickt man sich durch mehrere Gemeinden, stellt man fest: Viele Energieversorgungsunternehmen (EVU) bieten bereits heute als Standard erneuerbaren Strom an. Grösstenteils ist das Wasserkraft. Wasserkraft ist die wichtigste einheimische Energiequelle.

2019 stammte der Strom aus Schweizer Steckdosen zu rund 75% (2018: 74%) aus erneuerbaren Energien: Zu 66% aus Grosswasserkraft und zu rund 8.4% aus Photovoltaik, Wind, Kleinwasserkraft und Biomasse. Die Zahlen für 2020 werden im September veröffentlicht.

Hinter der interaktiven Karte steckt der Stromvergleichsdienst MyNewEnergy, der von EnergieSchweiz unterstützt wird. Berücksichtigt werden bei der Bewertung aber nicht nur die Stromherkunft sondern auch noch andere Einflüsse. Zum Beispiel die Umweltbelastung bei der Erstellung und dem Betrieb der Kraftwerke. Mit der Zertifizierung naturemade star oder gleichwertig werden strengere Kriterien verlangt was dazu führt, dass dieser Strom besser bewertet wird.

Auch das Alter der Anlagen fliesst in die Bewertung ein. Das Alter der Anlagen spielt eine Rolle da bei neuen Konzessionen strengere Restwassermengen gemäss Gewässerschutzgesetz gelten und diese somit eine geringere Umweltbelastung aufweisen. Es hat also nicht mit der Effizienz von neueren Generatoren oder Turbinen zu tun.

Marc Cavigelli ist Fachspezialist Industrie und Dienstleistungen im BFE.

Marc Cavigelli, Fachspezialist Industrie und Dienstleistungen beim Bundesamt für Energie (BFE) hat das Projekt begleitet. Energeiaplus wollte von ihm wissen, warum EnergieSchweiz dieses Projekt unterstützt.

Das Ziel von EnergieSchweiz ist unter anderen die Information und Sensibilisierung der Schweizer Bevölkerung für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Das Projekt ist ein gutes Beispiel, wie Private aber auch die öffentliche Hand sich mit dem Thema Stromherkunft beschäftigen können und bewusste Kaufentscheide für eine bestimmte Stromqualität treffen können.

Die Karte zeigt das Standardstrom-Angebot (Default) des jeweiligen Ortes an. Was will man mit dieser Information erreichen?

In erster Linie soll die Darstellung die privaten StromkundInnen, informieren, welche ökologische Stromqualität sie im Default-Fall von ihrem Energieversorgungsunternehmen beziehen. Sind sie damit nicht zufrieden, können sie bei ihrem Stromlieferanten eine höherwertige Qualität bestellen oder auch Zertifikate bei beliebigen Anbietern bestellen. Die Seite www.myNewEnergy.ch zeigt die entsprechenden Angebote.

Die Karte wird auch von den Stromanbietern beachtet und gibt einen Anreiz, den Anteil erneuerbaren Stroms im Standardmix zu erhöhen.

Können solche Informationen den Zubau fördern?

Derzeit wird mehr erneuerbarer Strom produziert als die Kunden bewusst einkaufen. Wenn die bewusste Nachfrage steigt und es weitere Verbesserungen beim Standardstrom gibt, führt das schliesslich zu einem Zubau von erneuerbarer Energie.

Welche Erfahrungen gibt es diesbezüglich?

Im Jahr 2019 wählten mehr als ein Drittel der Haushalte bewusst ein Stromprodukt aus erneuerbaren Energien. Dies entspricht einem Zuwachs von fast 10% im Vergleich zu 2018. Natürlich haben viele andere Faktoren dieses gute Resultat beeinflusst. Immer mehr Leute verstehen, dass Strom nicht einfach aus der Steckdose kommt, sondern produziert werden muss, und möchten, dass das nachhaltig geschieht.

Es gibt Ortschaften, die im Standard-Angebot bereits 100 Prozent erneuerbare Energie haben, aber dennoch keine grüne Bewertung bekommen. Wie erklärt sich das?

Diese Gemeinden werden mit Wasserkraft versorgt. Je nach Alter der Konzession und Art der Zertifizierung (zum Beispiel naturemade star) unterscheiden sich die Produkte bezüglich der Ökologie. Bei den alten Konzessionen werden noch tiefere Restwassermengen akzeptiert, was zu einer tieferen Bewertung führt.

Als Grundlage für die Bewertung wurden die Ziele der Energiestrategie 2050 genommen. Dort wird ein Zubau von neuen erneuerbaren Energien, also Photovoltaik, Wind und Biomasse, gefordert. Der Zubau fliesst ebenfalls in die Bewertung ein.

Es gibt Ortschaften, wo KEV als Quelle angegeben ist. Wofür steht die Angabe KEV hier?

KEV steht für Kostendeckende Einspeisevergütung und in diesem Zusammenhang wird damit der geförderte Strom gekennzeichnet. Dieser muss gemäss der Stromkennzeichnung separat ausgewiesen werden.

Die Karte Stromlandschaft Schweiz gibt es schon länger. Nun wurde die Bewertung angepasst. Für eine grüne Bewertung braucht es neu mehr Engagement bei den neuen erneuerbaren Energien. Lässt sich daraus schliessen, dass in den letzten Jahren immer mehr Energieversorger im Standard-Angebot auch erneuerbare Energien haben?

Die Standardprodukte der Stromlieferanten haben sich mehr und mehr angeglichen. Um eine besser Differenzierung zu erreichen, wurden die Kriterien verschärft. Die Kriterien wurden jeweils in einem breit abgestützten Soundingboard diskutiert. Dort sind jeweils die wichtigsten Stakeholder aus Wissenschaft, EVU, NGO und Behörden vertreten.

Text und Interview: Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie

3 Vote(s), Durchschnitt: 3,67

3 Vote(s), Durchschnitt: 3,67Glüh-, Halogen- und Sparlampen sind schon fast alle vom Markt verschwunden. LED ist heute angesagt. Bei Lampen und Leuchten hat sich in den letzten Jahren viel geändert. Nun gibt es ab September 2021 weitere Neuerungen. Weiterlesen

4 Vote(s), Durchschnitt: 4,00

4 Vote(s), Durchschnitt: 4,00Am Flughafen Zürich entstand während der letzten fünf Jahre ein neues Quartier: der Circle. Der neue Hybridbau erfüllt nicht nur architektonische Ansprüche, sondern auch internationale Energie- und Nachhaltigkeitsstandards. Eine neue Fassadentechnologie macht’s möglich. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 1,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 1,00Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

Wärmepumpe Austria

Wärmepumpe Austria ©BFE - Brigitte Mader

©BFE - Brigitte Mader keystone

keystone Shutterstock

Shutterstock shutterstock

shutterstock keystone

keystone Screenshot - MyNewEnergy

Screenshot - MyNewEnergy

Shutterstock

Shutterstock The Circle, Zürich

The Circle, Zürich