Mit der Energie der Sonne lässt sich nicht nur Strom, sondern auch Wärme erzeugen. Soweit, so bekannt. Dennoch wird die Sonnenwärme bei industriellen Prozessen noch selten eingesetzt. Wo macht Solarthermie Sinn? Und was will der Bund mit dem neuen Förderung für solche Anlagen bei Industriebetrieben erreichen? Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Ausschreibung

Frühlingssession 2025: Ja zu Geld für Energieforschung und mehr Transparenz im Energiehandel

Ja zum Kredit für SWEETER, Ja zu strengeren Regeln für den Energiehandel und Ja zum Gasabkommen mit Deutschland und Italien. Das Parlament hat in der Frühlingssession wichtige Entscheide im Energiebereich getroffen. Nicht einig wurden sich die Räte beim Beschleunigungserlass und der Stromreserve. Eine Rückschau auf die Frühlingssession 2025. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenLadeinfrastruktur für E-LKW bei KMU: Bund lanciert Branchenprogramm

Personenwagen mit elektrischem Antrieb sind auf Schweizer Strassen nichts Ungewöhnliches. Beim Schwerverkehr kommt die Umstellung auf rein elektrische, emissionsfreie Fahrzeuge indes langsamer voran. Der Grund: Mit der Anschaffung eines E-LKW ist es nicht getan, es braucht auch die entsprechende Ladeinfrastruktur. Gestützt auf Artikel 6 des Klimagesetzes lanciert der Bund deshalb eine Ausschreibung für Projekte zur Dekarbonisierung des Transportsektors. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Bund fördert Massnahmen zur Entnahme und Speicherung von CO2 – Ausschreibung für Projekte gestartet

Das Ziel ist klar: 2050 muss die Schweiz netto-Null Treibhausgasemissionen ausweisen. Das gilt auch für Unternehmen. Dazu braucht es in erster Linie eine starke Reduktion von Treibhausgas-Emissionen wie CO2. Doch in einigen Branchen sind CO2-Emissionen nur schwer zu vermeiden – zum Beispiel in der Zementproduktion, in der Kehrichtverbrennung, der Landwirtschaft oder der Luftfahrt. Lösungen für die Entnahme von CO2 an der Quelle oder aus der Atmosphäre und dessen langfristige Speicherung sind deshalb gesucht. Darauf fokussiert die erste Projekt-Ausschreibung, die im Rahmen des neuen Klimagesetzes lanciert wird.

Was für Projekte werden gesucht? Welche Anforderungen müssen die Gesuchstellenden erfüllen? Warum liegt der Fokus bei dieser ersten Ausschreibung genau bei der Entnahme und Speicherung von CO2? Die Fragen gehen an Men Wirz. Er ist im Bundesamt für Energie in der Innovationsförderung tätig und koordiniert die Durchführung dieser Projektausschreibung.

Energeiaplus: Das Klima- und Innovationsgesetz (KlG) stellt während sechs Jahren insgesamt 1.2 Milliarden Franken für die Umstellung auf klimafreundliche Produktionsmethoden bereit. Im Rahmen einer ersten Ausschreibung werden nun 100 Millionen Franken für Massnahmen zur Entnahme und Speicherung von CO2 (CCS & NET) zur Verfügung gestellt. Warum dieser Fokus?

Men Wirz koordiniert die Projektausschreibung «CO2-Entnahme und -Speicherung inkl.» im Bundesamt für Energie. Bild: BFE

Men Wirz: Über die Hälfte der aktuellen CO2-Emissionen aus dem Sektor Industrie sollen bis 2050 durch die Abscheidung und Speicherung von CO2 vermindert werden. Der Bundesrat hat sich zum Ziel gesetzt, dass im Jahr 2030 eine halbe Million Tonnen CO2 abgeschieden und gespeichert werden sollen. Mit dieser Ausschreibung werden gezielt Pionierprojekte gefördert, die zu dieser Zielerreichung beitragen. Weiter gibt es auch zeitliche und logistische Gründe: Für die breite Umsetzung von CCS-Massnahmen müssen neue, kapitalintensive Abscheidungsanlagen und Transportinfrastrukturen aufgebaut werden. Die Planung und Realisierung dafür braucht viel Zeit. Da die KlG-Förderung zeitlich begrenzt ist, müssen diese Projekte möglichst bald gestartet werden. Deshalb lancieren BFE und BAFU gleich zum Start des Programms eine solche Ausschreibung.

Im Titel der Projektausschreibung heisst es, dass auch die Sektorkopplung im Energiebereich gefördert wird. Was bedeutet das und warum werden diese beiden Bereiche miteinander verbunden?

Unter Sektorkopplung versteht man die Bemühungen, die Bereiche Strom, Wärme, Mobilität sowie Brenn- und Treibstoffe zu koppeln. Die Abscheidung und Speicherung von CO2 ist eine sehr energieintensive Aktivität. Vor allem der Abscheidungsprozess benötigt viel Strom und Wärme. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass die Unternehmen die Abscheideanlagen in die bestehenden Industrieprozesse integrieren und zum Beispiel Abwärme aus ihrem Unternehmen dafür benutzen. Es ist auch sinnvoll, wenn sich Unternehmen bei der Logistikinfrastruktur zusammenschliessen – beispielsweise für den Abtransport von CO2 aus den Abscheidungsanlagen – und so Synergien nutzen.

Darüber hinaus lässt sich der abgeschiedene Kohlenstoff zur Herstellung synthetischer Brenn- und Treibstoffe nutzen (in der Fachsprache Carbon Capture and Utilization CCU). Angesichts der Komplementarität der beiden Themen Abscheidung/Speicherung und Sektorkopplung ist es sinnvoll, sie in der Ausschreibung miteinander zu verknüpfen.

Weshalb erfolgt diese Ausschreibung in einem zweistufigen Verfahren?

Bei den angesprochenen Lösungsansätzen handelt es sich um komplexe Infrastrukturmassnahmen. Daher ist es vorteilhaft, wenn sich mehrere Unternehmen zusammenschliessen, was entsprechend Zeit braucht. Zudem erhöht das zweistufige Verfahren die Planungssicherheit.

Ist geplant, dass Gesuche für andere Themen eingereicht werden können?

Ja. Parallel zu dieser ersten Ausschreibung wird es im Verlauf dieses Jahres auch die Möglichkeit geben, Gesuche für Massnahmen zu anderen Themen einzureichen, z.B. für die Substitution von fossil betriebenen Anlagen für die Bereitstellung von industrieller Prozesswärme. Zudem sind zukünftig weitere Ausschreibungen zu spezifischen Themen angedacht. Das Aufgleisen solcher Ausschreibungen dauert aber noch etwas und wir werden informieren, sobald solche Vorhaben konkret ausgearbeitet sind.

Und so läuft das Verfahren:

Bis am 25. April müssen Gesuchstellende ihr Pre-Proposal einreichen. Der Entscheid erfolgt Ende Mai.

Bis am 31. Oktober läuft die Frist für die Einreichung des Full-Proposal.Am 19. Dezember werden die Förderzuschläge kommuniziert.

Fragen zum Ausschreibeverfahren:

Per E-Mail: itinero@bfe.admin.ch; Inhaltliche Fragen müssen vor dem 15. März 2025 eintreffen. Danach werden nur noch administrative Fragen beantwortet.

Die Finanzhilfe beträgt höchstens 50% der anrechenbaren Kosten. Die effektive Beitragshöhe wird im Rahmen der Gesuchsevaluation festgelegt und kann gekürzt werden.

Zurück zur aktuellen Ausschreibung: Sind ganz bestimmte Branchen angesprochen? Welche?

Die Abscheidung von CO2 sollte wegen der hohen Kosten und der aufwändigen Logistik nur als letzte Möglichkeit für schwer vermeidbare Emissionen zum Einsatz kommen, also wenn es keine valable Alternative zur Verminderung der Emissionen gibt. Deshalb gibt es Branchen, die für die Umsetzung solcher CCS-Massnahmen relevanter sind, wie beispielsweise die Zement- und die Chemieindustrie. Darüber hinaus könnten einige Wirtschaftszweige die Produktion negativer Emissionen ermöglichen, wie etwa Anlagen zur Biogaserzeugung oder Holzkraftwerke.

Projekte zur Abscheidung von CO2 aus der Luft gibt es bereits. Das bekannteste Beispiel ist Climeworks. Das Rad müsste also nicht ganz neu erfunden werden. Stimmt diese Einschätzung?

Es ist effektiv nicht Sinn und Zweck dieses neuen Förderprogramms, die Forschung und Entwicklung von Technologien zu unterstützen. Gleichwohl sind die Erfahrungen in der Industrie bei der Planung und beim Betrieb von Anlagen zur Abscheidung von CO2 immer noch begrenzt. Das Ziel ist somit, auf den bisherigen Erfahrungen aufzubauen und durch konkrete Umsetzungsprojekte Klimawirkung zu erzielen und die Innovation voranzutreiben.

Was müssen die Gesuche erfüllen, damit es Fördergelder gibt – punkto Massnahmen, die die Unternehmen ergreifen wollen, um ihren CO2-Ausstoss zu minimieren/vermeiden?

Wichtig ist vor allem aufzuzeigen, dass die Massnahme zu einer substanziellen Verminderung der Treibhausgasemissionen führt. Konkret wird verlangt, dass mit der Massnahme jährlich mindestens 5’000 Tonnen CO2 abgeschieden und dauerhaft gespeichert wird. Das entspricht dem CO2-Aussstoss von 5000 Personen, die von der Schweiz nach New York und zurückfliegen oder den jährlichen Gesamtemissionen von 1’000 Schweizerinnen oder Schweizern.

Je tiefer die spezifischen Kosten für diese CO2-Verminderung respektive die Erzeugung von negativen Emissionen, umso besser sind die Chancen für eine Förderung. Die Massnahmen selbst können vielfältig sein, also beispielsweise das Entfernen von CO2 aus der Luft (wie beim Beispiel von Climeworks) oder die Abscheidung von CO2 eines Zementwerks.

Und was wird in Bezug auf die Speicherung von CO2 erwartet/verlangt?

Auch für die Speicherung des CO2 gibt es verschiedene Optionen, beispielsweise die Einlagerung im Untergrund oder über eine Weiterverwendung in einem Produkt wie Recyclingbeton oder synthetischer Treibstoff. Von Vorteil ist, wenn die Projekte breit abgestützt werden und mehrere Akteure von der Umsetzung der Massnahme profitieren, also in der Form von Clusterprojekten und durch die Kopplung von verschiedenen Industriesektoren.

Wer ein Gesuch einreichen will, muss einen Netto-Null-Fahrplan beilegen. Was enthält ein solcher Fahrplan?

Ein Netto-Null-Fahrplan Fahrplan basiert auf einer Treibhausgasbilanz und zeigt konkret auf, wie das Unternehmen seine Emissionen mittels kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen entlang eines Absenkpfads effektiv auf Null reduzieren kann. Daneben enthält der Fahrplan einen Aufbaupfad für Negativemissionen, welche schwer vermeidbare Restemissionen ausgleichen. Die Details zum Inhalt dieser Fahrpläne wurden kürzlich in einer Richtlinie veröffentlicht.

Werden Gesuche von grossen Energieverbrauchern gleich behandelt wie Gesuche von weniger energieintensiven Unternehmen? Der Effekt könnte bei grossen Energieverbrauchern grösser sein.

Das wird effektiv eine spannende Frage bei der Evaluation der Gesuche sein. Ein entscheidendes Kriterium für die Vergabe der Fördermittel ist das Anwendungspotenzial der eingesetzten Technologien, d.h. wie viele weitere solche Massnahmen könnten in der Schweiz umgesetzt werden und wie viel CO2 kann jeweils vermieden werden? In diesem Sinne sind sowohl einzelne grosse Anlagen wie auch eine grosse Anzahl kleinerer Massnahmen interessant. Letztendlich wird die Gesamtbetrachtung darüber entscheiden, welche Projekte effektiv gefördert werden.

Sie planen Webinare, wo sich Gesuchstellende über das ganze Verfahren informieren können. Was ist das Ziel?

Da es sich um ein komplett neues Förderinstrument handelt, dürfte es viele Fragen aus der Industrie zum Vorgehen geben, zum Beispiel wie man die Netto-Null-Fahrpläne erstellen muss, wie man ein Gesuch um Finanzhilfe einreicht, oder was die Teilnahmebedingungen und Ausschlusskriterien sind. Fragen zur CCS-Ausschreibung müssen aufgrund des engen Zeitplans rasch beantwortet werden. Deshalb wollen wir zusätzlich zu schriftlichen Unterlagen auch den Austausch mit den involvierten Akteuren suchen. Das gibt uns auch einen Eindruck darüber, welche Art von Projekten möglicherweise eingereicht werden, was unsere eigene interne Planung vereinfacht.

Zum Schluss noch: Wofür gibt es keine Finanzhilfen?

Nicht förderberechtigt sind u.a. Massnahmen, die nicht direkt zu einer Verminderung von CO2-Emissionen oder einer Realisierung von Negativemissionen führen, also beispielsweise Prototypenanlagen, die keine namhafte Menge an CO2 abscheiden und speichern. Ebenfalls nicht gefördert werden Anlagen, die fossiles CO2 abscheiden wollen, das beispielsweise durch dem Einsatz einer Wärmepumpe vermieden werden kann und somit als nicht schwer vermeidbar eingestuft wird.

Alle Infos zu den Webinaren:

Wann: 29. Januar, 11 bis 12 Uhr (Sprachen Deutsch und Französisch)

Thema: Ausschreibung «CO2-Entnahme und -Speicherung inkl. Sektorkopplung»

Inhalte:

- Thematische Einführung und Schwerpunkte der Ausschreibung

- zweistufige Ausschreibung und Gesuch: Kriterien und wesentliche Punkte

- Planung und Fristen 2025

- Fragen / Antworten zur Ausschreibung

Weitere Infos: Webinare: Informationen und Anmeldung und für Fragen: itinero@bfe.admin.ch

Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie

Shutterstock: Stock-Vektorgrafik ID: 2376641241; VectorMine

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenNachhaltige Treibstoffe – nicht nur eine Frage der Technik

Forschende von neun Schweizer Hochschulen und Forschungsinstituten sowie ein Industriepartner wollen Wege aufzeigen, wie die Schweiz robust mit nachhaltigen Treib- und Brennstoffen und Grundchemikalien versorgt werden kann. Das Konsortium «reFuel.ch» (Renewable Fuels and Chemicals for Switzerland) hatte bei der Ausschreibung «Sustainable Fuels» des Förderprogramms SWEET («SWiss Energy research for the Energy Transition») den Zuschlag erhalten. Was das Konsortium konkret vorhat, erläutert Christian Bach von der Empa, Co-Koordinator des Konsortiums. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenGesucht: Projekte für intelligentes Laden am Wohn- und Arbeitsort

Wer ein Elektro-Fahrzeug hat, lädt es in der Regel entweder daheim oder beim Arbeitsplatz, also dort, wo das Auto über längere Zeit parkiert ist. Doch wie lässt sich vermeiden, dass das Stromnetz an den Anschlag kommt, wenn plötzlich alle zur gleichen Zeit laden. Im Rahmen des Programms LadenPunkt des Bundesamts für Energie (BFE) werden Projekte gesucht, die aufzeigen, wie das Elektroauto geladen werden kann, ohne das Stromnetz zu belasten.

Der Fokus der Ausschreibung 2024 liegt auf intelligenten Ladelösungen am Wohn- und Arbeitsort. Gesuche können bis Mitte Dezember eingereicht werden. Pierrick Servais ist Hochschulpraktikant in der Sektion Mobilität beim Bundesamt für Energie (BFE) und betreut die Ausschreibung Projektförderung LadenPunkt 2024. Energeiaplus wollte von ihm wissen, was man sich von dieser Ausschreibung verspricht.

Pierrick Servais betreut die Ausschreibung Projektförderung Ladenpunkt. Bild: zvg – Pierrick Servais

Pierrick Servais: Ziel des Förderprogramms ist es, den Austausch von neuen Ansätzen und Know-how innerhalb des ganzen E-Mobilitätssystems zu fördern. In dieser Ausschreibung suchen wir Projekte, die flexible Lösungen austesten und auch die Bedürfnisse von Bewohnerinnen und Angestellten berücksichtigen, wenn immer mehr E-Autos an den Wohn- oder Arbeitsorten geladen werden. Die Wirkungen dieser Lösungen müssen messbar sein. Es braucht dazu ein Monitoring, das die Gesuchstellenden in ihrem Antrag aufzeigen müssen.

Es gibt bereits intelligente Lösungen auf dem Markt. Zum Beispiel die Smart Charging App des Luzerner Energieunternehmens CKW. Sie hilft seit Anfang Jahr, die Verbrauchsspitzen ohne zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur zu reduzieren. Warum braucht es die Projektförderung dennoch?

Die CKW-Lösung ist interessant und entspricht der Art Projekte, die wir unterstützen möchten. Wenn sich die Nutzerinnen und Nutzer der CKW-Lösung bei ihrem Ladeverhalten flexibel zeigen, erhalten sie eine Vergütung, die bis zu 100.- pro Jahr betragen kann. Das kann das Ladeverhalten durchaus beeinflussen. Doch das ist nur einer von vielen möglichen Ansätzen und besonders neue Technologien bieten noch grosses Innovationspotential. Wir wünschen uns mehr solche Angebote, welche aber nicht nur auf monetäre Anreize setzen. Indem wir uns mit bis zu 40 % an den Kosten beteiligen, wollen wir die Risikokosten senken und kreativen Köpfen in unserem Land ermöglichen, ihre neuen Ideen umzusetzen. So schaffen wir Innovationen und machen Elektroautos attraktiver.

Sie machen in der Ausschreibung Vorschläge, wo die Projekte ansetzen könnten, z.B. bei der Technologie oder bei neuen Geschäftsmodellen. Was stellen Sie sich genau vor?

Auf technologischer Ebene sehen wir ein grosses Potenzial in der Nutzung von Sensoren zur Steuerung des Ladevorgangs. Dieser kann auf verschiedene Art optimiert werden. Künstliche Intelligenz, die die Vorlieben und Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer analysiert, ist eine Möglichkeit. Auch die Blockchain-Technologie eröffnet neue Optionen punkto Transparenz und Rückverfolgbarkeit.

Bei den Geschäftsmodellen sehen wir auch viele Möglichkeiten für monetäre Anreize, z. B. durch eine dynamische an die Verfügbarkeit gekoppelte Preisgestaltung. Ladestationen am Wohnort, die von verschiedenen Nachbarn und Nachbarinnen genutzt werden, sind ein weiterer Anknüpfungspunkt. Auch bei der Vernetzung von Stromerzeugern und -verbrauchern sehen wir Potenzial.

Diese verschiedenen Bereiche sind komplementär und können in einem Projekt kombiniert werden. Wichtig ist uns: Diese Vorschläge sollen die Kreativität der Gesuchstellenden anregen und nicht einschränken.

2023 gab es bereits eine Ausschreibung für die Förderungen von Projekten im Bereich Ladeinfrastruktur. Damals lag der Fokus auf dem Laden am Zielort. Wo liegt der Unterschied zur Ausschreibung 2024?

Das Förderprogramm 2023 konzentrierte sich auf die Zielorte. Gemeint sind Ladepunkte, die die Nutzerinnen und Nutzer für relativ kurze Zeit aufsuchen – zum Beispiel zum Einkaufen oder zur Freizeitgestaltung.

Mit der diesjährigen Ausschreibung fokussieren wir auf das intelligente Laden und zusätzlich auf die Orte, wo das Elektroauto eben in der Regel geladen wird – auf den Wohnort und den Arbeitsplatz. Wir gehen davon aus, dass die Nutzerinnen und Nutzer durchaus flexibel sind, wann genau ihr Auto geladen wird, solange die Autobatterie genug Strom hat, wenn sie wieder losfahren. Die Projekte sollen aufzeigen, ob das in der Praxis auch wirklich so ist und die Lösungen funktionieren.

Sechs Projekte aus verschiedenen Regionen wurden bei der Ausschreibung 2023 ausgewählt. Bei mehreren Projekten geht es um die Gestaltung der Ladetarife. Stichworte dazu sind dynamische Preise oder Rabatte. Versprechen solche Ansätze am meisten Erfolg, um Lastspitzen zu brechen?

Finanzielle Anreize sind klassische Ansätze, die in allen Bereichen der Marktwirtschaft zu finden sind. Mit diesen Projekten möchten wir herausfinden, ob dies auch beim Laden von Elektroautos der Fall ist. Sind die Nutzerinnen und Nutzer eher empfänglich für Preiserhöhungen oder für Rabatte? Wie hoch sollten Rabatte sein? Wie sollten diese kommuniziert oder ausgewiesen werden?

Wir erhoffen uns weitere kreative Ansätze zur Flexibilisierung der Nachfrage, denn der Preis ist nicht der einzige Faktor, der unsere Konsumentscheidungen beeinflusst.

Projektförderung LadenPunkt

Die Ausschreibung erfolgt als Projektwettbewerb. Eine Fachjury wählt aus den eingereichten Projekten 5 bis 8 aus. Bei einem Zuschlag erhalten Gesuchstellende 30’000 bis 200’000 Franken, aber höchstens 40% der anrechenbaren Projektkosten.

Um vernetzte Lösungen zu fördern, werden Projekte bevorzugt, bei denen zwei oder mehrere Partner aus unterschiedlichen Bereichen zusammenspannen.

Hier geht’s zur Ausschreibung: Projektförderung von LadenPunkt (laden-punkt.ch)

Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie

Photo: Shutterstock; Stock Photo ID: 2021182004; Ronald Rampsch

Noch keine Bewertungen

Noch keine Bewertungen38 Prozent der in der Schweiz verbrauchten Endenergie gehen auf das Konto des Verkehrs. Arbeitnehmende pendeln mit dem Auto zur Arbeit, Handwerker brauchen das Auto für den Weg zur Baustelle, Kundinnen und Kunden fahren mit dem Auto zum Geschäft. Nicht zu vergessen: der Freizeitverkehr. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Mit ProKilowatt Strom sparen: Das Beispiel Wander AG

Die Idee, wie im Betrieb Strom gespart werden kann, liegt auf dem Tisch. Nur: Wie soll das finanziert werden? ProKilowatt, das Förderprogramm des Bundesamts für Energie für nicht wirtschaftliche Stromsparmassnahmen, unterstützt seit 2010 Projekte, die ohne Förderbeiträge nicht umgesetzt worden wären. Um genauso ein Projekt handelt es sich auch bei demjenigen der Wander AG in Neuenegg. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 3,00

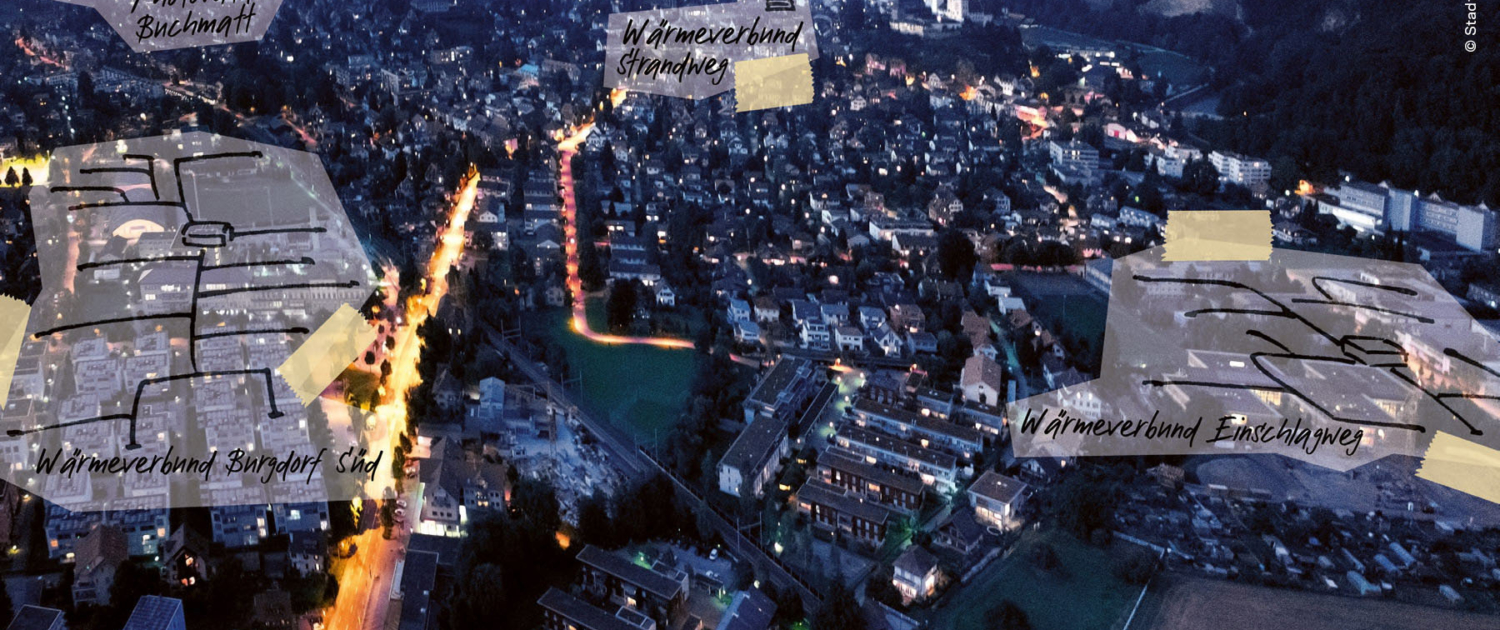

2 Vote(s), Durchschnitt: 3,00«Front Runner bei der Energie- und Klimapolitik»: Wo Winterthur, Schaffhausen, Thun, Burgdorf und St. Gallen den Hebel ansetzen

Städte, Gemeinden und Regionen spielen eine entscheidende Rolle, um die Ziele der Schweizer Energiestrategie 2050 sowie des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. «EnergieSchweiz für Gemeinden» unterstützt sie beim Umsetzen ihrer Klima- und Energieprojekte. Besonders engagierte Städte und Gemeinden konnten sich 2021 erstmals als Front Runner bewerben. Energeiaplus zeigt aus Anlass des Energietags 2023, welche Massnahmen die fünf Städte getroffen haben, die bei der ersten Ausschreibung ausgewählt wurden. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenRückblick SWEET-Konferenz – Vielfältige Einblicke in die Energieforschung

Am 6. September 2023 traf sich die Energieforschungs-Community in Bern zur zweiten SWEET-Konferenz. Diese bot eine Plattform für den Austausch zwischen der Energieforschung und Umsetzungspartnern aus der Privatwirtschaft, von Verbänden, Kantonen, Städten, Gemeinden und dem Bund. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenKontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

Newsletter

Sitemap

Medienmitteilungen des BFE

Medienmitteilungen des BFE

- Ein Fehler ist aufgetreten – der Feed funktioniert zurzeit nicht. Versuchen Sie es später noch einmal.

Emmi

Emmi Parlamentsdienste

Parlamentsdienste Keystone - Gaetan Bally

Keystone - Gaetan Bally shutterstock

shutterstock Shutterstock

Shutterstock Shutterstock

Shutterstock shutterstock

shutterstock BFE - Brigitte Mader

BFE - Brigitte Mader zvg - Burgdorf

zvg - Burgdorf BFE

BFE