Im Rahmen des Clean Energy Packages hat die EU die Vorgabe eingeführt, dass Übertragungsnetzbetreiber bis 2025 mindestens 70% der relevanten Stromnetzkapazitäten dem grenzüberschreitenden Handel zur Verfügung stellen müssen. Nicht geregelt ist dabei allerdings, wie Drittstaaten wie die Schweiz im 70%-Kriterium berücksichtigt werden sollen. Das Bundesamt für Energie (BFE) und die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) haben nun in einer gemeinsamen Stellungnahme die EU-Kommission aufgefordert, dies in der bevorstehenden Revision des Netzwerkcodes Capacity Allocation and Congestion Management (CACM) explizit zu regeln. Weiterlesen

Photovoltaik-Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarem Strom für den Eigenbedarf liegen im Trend. Viele Hausbesitzer ergänzen ihre Solaranlage mit einem Batteriespeicher, um einen möglichst grossen Teil des nachhaltig erzeugten Stroms selber nutzen zu können. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenBranche führt vorgezogene Recyclinggebühr für Wärmepumpen ein

Immer mehr Gebäude werden mit Wärmepumpen geheizt. Auch Wärmepumpen haben aber mal ausgedient und müssen entsorgt werden. Wichtig dabei: die fachgerechte Entsorgung. Denn in den Wärmepumpen hat es einerseits Material, das wieder verwertet werden kann, andererseits Stoffe, die als Sondermüll entsorgt werden müssen. Analog zu anderen Elektronikgeräten führt die Gebäudebranche nun eine vorgezogene Recyclinggebühr (VREG) für Wärmepumpen ein. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenBesuchen Sie das Bundesamt für Energie (BFE) an den Powertagen vom 17.-19. Mai 2022 in der Messe Zürich. Wir laden Sie ein, an unserem Stand (Halle 5, Stand C22) über die Herausforderungen im Schweizer Strommarkt und über die Energieerfolgsformel Formula 2050 zu diskutieren. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenNeue OGD-Publikation zeigt die Verbreitung von Minergie in Schweizer Gemeinden:

Fast 54’000 Gebäude in der Schweiz sind Minergie-zertifiziert, sind also nachhaltig gebaut oder saniert worden. Die Liste aller zertifizierten Gebäude ist auf der Webseite des Vereins Minergie publiziert. Welche Gemeinden besonders Minergie-affin sind, das ist nun als Open-Government-Data-Publikation verfügbar. Energeiaplus wollte von Angela Husi, Projektleiterin Bildung und Daten beim Verein Minergie wissen, was man aus diesen Daten herauslesen kann und was man damit beabsichtigt. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Von vier Monaten auf vier Wochen: ProKilowatt beschleunigt Abwicklung der Gesuche

Bei der Beleuchtung lässt sich viel Strom sparen. Das zeigen die Projekte, die das Förderprogramm ProKilowatt jüngst unterstützt hat. Ein Vorteil für die Gesuchstellenden bei der Projektförderung ab der Ausschreibung 2022: Die Wartezeit auf den Förderentscheid fällt im Vergleich zu den Vorjahren deutlich kürzer aus. Zudem werden die Gesuche neu komplett digitalisiert abgewickelt. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

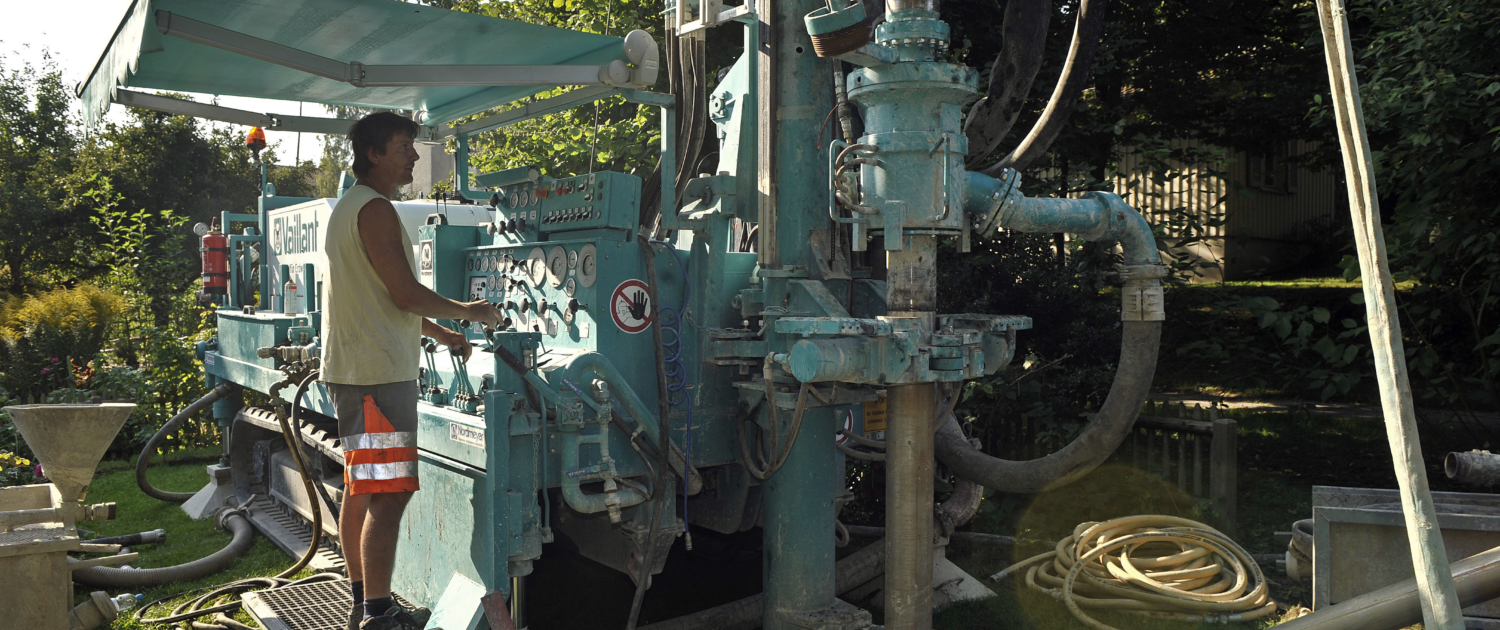

Noch keine BewertungenDie tiefe Geothermie – eine Energielösung vor Ort

Die derzeitigen Debatten über die Sicherheit der Energieversorgung und den Klimaschutz machen klar: Wir müssen unseren Energiemix neu denken. Als nachhaltige Energiequelle hilft die Geothermie mit, den künftigen Energiebedarf zu decken. Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 4,33

3 Vote(s), Durchschnitt: 4,33Die Grossüberbauung «Montagne» in Genf wird nach Minergie-P saniert und künftig mit sieben grossen Wärmepumpen auf dem Flachdach klimafreundlich beheizt. Die Fördergelder aus dem Gebäudeprogramm tragen massgeblich dazu bei, dass die innovative Heizlösung realisiert werden kann. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenDie Elektromobilität soll einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Klimaerwärmung leisten. Dafür muss die wachsende Zahl an Elektroautos einschliesslich der Ladestationen in die bestehende Stromversorgung integriert werden. Das ist eine grosse Herausforderung – und schafft gleichzeitig neuartige Möglichkeiten für einen ‹klugen› Betrieb des Stromnetzes. Ein Forschungsprojekt im Basler Neubauareal „Erlenmatt Ost“ zeigt, dass sich Elektroautos zugleich für Carsharing und Zwischenspeicherung von Solarstrom nutzen lassen. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenLiebes BFE … Wieviel Strom produziert der Flügel einer Windanlage bei einer Umdrehung?

Das Bundesamt für Energie (BFE) beantwortet jedes Jahr hunderte von Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Auf energeiaplus.com greifen wir unter dem Stichwort «Liebes BFE…» einige davon auf. Zwei Schüler wollten wissen, wieviel Strom erzeugt wird, wenn die Flügel eines Windkraftwerks sich einmal rundum drehen.

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

Swissgrid

Swissgrid BFH

BFH keystone

keystone BFE

BFE keystone

keystone BFE

BFE keystone

keystone © David Schweizer

© David Schweizer Benedikt Vogel

Benedikt Vogel ©Shutterstock

©Shutterstock