Das Kleinwasserkraftwerk in Grenchen erhält erneut eine Auszeichnung: Nach dem Innovationspreis der Stadt Grenchen 2016 hat es nun auch noch den Solothurner Heimatschutzpreis «Tun und Wirken» gewonnen. Der Preis wird am 2. Oktober 2021 verliehen. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Werk

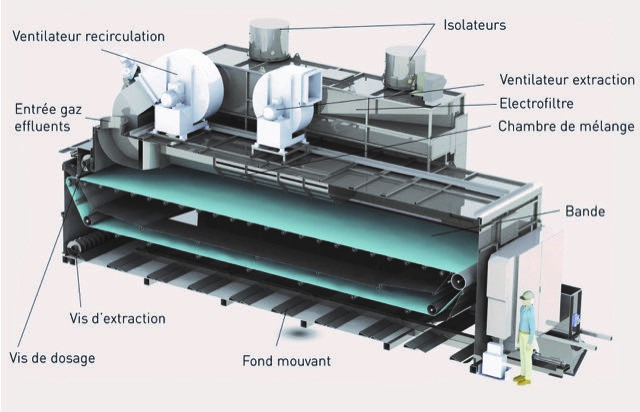

Der Wärmeertrag von Holzheizwerken ist umso grösser, je trockener der Brennstoff ist. Deshalb wird frisches, feuchtes Holz vor der Verbrennung in der Regel längere Zeit gelagert und so vorgetrocknet. Ein alternativer Weg besteht darin, das Holz mit den heissen Abgasen aus dem Holzheizwerk zu trocknen. Ein BFE-Demonstrationsprojekt in St-Aubin-Sauges (NE) führt das Potenzial und die Erfolgsbedingungen dieses Ansatzes vor Augen.

Lesen Sie den Fachartikel „Trockenes Holz erzeugt mehr Wärme“.

Dr. Benedikt Vogel, Wissenschaftsjournalist, im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenWie Mieterinnen und Mieter Solarstrom produzieren können

Die Sonne scheint für alle. Energeiaplus zeigt, wie auch Mieterinnen und Mieter ohne eigenes Dach ihren eigenen Solarstrom produzieren oder Solarenergie beziehen können, wie die verschiedenen Möglichkeiten genutzt werden und was die Vor- und Nachteile sind. Eine Übersicht bietet auch das Merkblatt von EnergieSchweiz. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Wie in Urdorf ZH das Wohnen der Zukunft gebaut wird

Eine Überbauung, die ihre Energie selber produziert und sowohl im Sommer wie im Winter genug davon hat, weil überschüssige Energie via Gasnetz gespeichert wird: Die Umwelt Arena hat für ihr Projekt in Männedorf den Watt d’Or 2021 erhalten. Die Auszeichnung wird für herausragende Leistungen im Energiebereich vergeben und soll zum Nachmachen animieren. Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 4,67

3 Vote(s), Durchschnitt: 4,67Hohe Resonanz auf die erste SOUR-Ausschreibung

Mit einer Ausschreibung zu unkonventioneller, «outside-the-box» Energieforschung trifft das BFE den Nerv der Zeit. Insgesamt 77 Projektvorschläge wurden bis Ende März eingereicht, deutlich mehr als erwartet. Die Ideen reichen von der Nutzung von Robotern im Haushalt, um Energie zu sparen, bis zur Energiegewinnung aus Wellen. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 4,50

2 Vote(s), Durchschnitt: 4,50Warum Opalinuston beim Staudammbau zum Zug kam

Tausende von Akten aus dem Papierarchiv der Sektion Talsperren digitalisiert das Bundesamt für Energie derzeit. In einem Dossier aus den 1950-er Jahren sind wir auf den Begriff «Opalinuston» gestossen. Dieses Tongestein kennen wir heute vor allem aus dem Zusammenhang mit den geplanten geologischen Tiefenlagern für radioaktive Abfälle. Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Mehr Wasser im Winter, weniger im Sommer: Was heisst das für die Stromproduktion?

30 Prozent mehr Wasser in den Flüssen im Winter, 40 Prozent weniger im Sommer. So sieht die hydrologische Situation der Schweiz Ende des Jahrhunderts, also gegen 2100 ohne Klimaschutz aus. Mit Klimaschutz fallen die Veränderungen moderater aus. Das zeigt die Untersuchung Hydro-CH2018, welche das Bundesamt für Umwelt zusammen mit 14 Schweizer Forschungsinstitutionen gemacht hat. Weiterlesen

4 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

4 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Was haben Goethe und Schiller mit geologischen Tiefenlagern für radioaktive Abfälle zu tun?

Die radioaktiven Abfälle der Schweiz werden im Laufe des 21. Jahrhunderts in ein geologisches Tiefenlager eingelagert. Dort sollen sie für Jahrtausende unberührt verbleiben. Im Gedächtnis müssen sie indes überdauern, um zukünftigen Generationen und Gesellschaften die Gefahr bewusst zu halten, die von den Abfällen ausgeht. Mit der Frage, wie das geschehen soll, setzen sich weltweit viele Wissenschaftler/innen auseinander. Weiterlesen

6 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

6 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Schweizer Elektrizitätsbilanz 2020: Pandemie lässt Stromverbrauch sinken

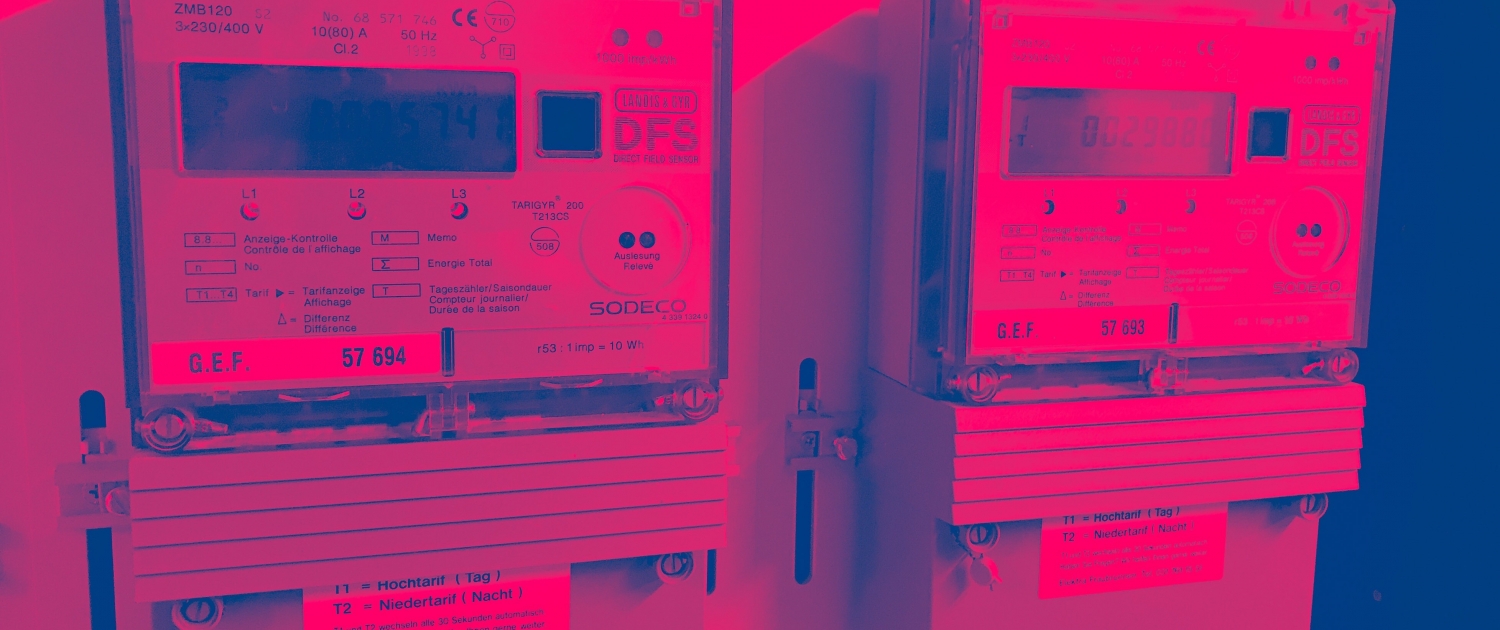

Aktuelle Schätzungen des Bundesamts für Energie (BFE) zeigen: Wegen der Pandemiemassnahmen wurde in der Schweiz im Jahr 2020 weniger Strom verbraucht. Im Vergleich zu 2019 beträgt der Rückgang rund 2.6% oder rund 1.5 Terawattstunden (TWh). Auch die inländische Stromproduktion hat 2020 abgenommen. Im ersten Jahr nach der Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg wurden im Vergleich zu 2019 rund 2.7% oder rund 2 TWh weniger Strom produziert. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenMit der Energiestrategie 2050 soll die Energieeffizienz gesteigert und der Ausbau der erneuerbaren Energien mit verschiedenen Massnahmen gefördert werden. So können seit dem 1. Januar 2018 dank dem neuen Energiegesetz Photovoltaik-, Biomasse- und Wasserkraftanlagen einen Investitionsbeitrag in Anspruch nehmen. Im Bereich der Wasserkraft sind es nicht nur Neuanlagen ab 10 Megawatt und erhebliche Erweiterungen ab 300 Kilowatt, die von einem Investitionsbeitrag profitieren können, sondern auch erhebliche Erneuerungen einer Anlage ab 300 Kilowatt. Weiterlesen

4 Vote(s), Durchschnitt: 4,75

4 Vote(s), Durchschnitt: 4,75Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

zvg - Armin Meier

zvg - Armin Meier Benedikt Vogel

Benedikt Vogel Shutterstock

Shutterstock Umwelt Arena

Umwelt Arena

Schweizer Bauzeitung / e-periodica

Schweizer Bauzeitung / e-periodica Copyright: VBS

Copyright: VBS BFE

BFE BFE

BFE Gemeinde Vilters-Wangs

Gemeinde Vilters-Wangs