Die Schweiz tritt dem «Member State Support Programme (MSSP)» innerhalb der Safeguards Hauptabteilung der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) bei. Damit stärkt die Schweiz die Überprüfungsfähigkeiten der IAEA zur Nichtverbreitung von Nuklearwaffen. Am 19. November 2021 haben Benoît Revaz, Direktor des Bundesamts für Energie BFE, und IAEA Deputy Director General Massimo Aparo die entsprechende Beitrittsvereinbarung unterzeichnet. Weiterlesen

Goldener Stecker: Schaffhausen macht Ernst mit E-Ladestationen in Gebäuden

SIA 2060: Wer im Kanton Schaffhausen ein Gebäude erstellt, kommt um dieses Merkblatt des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins nicht herum. Denn in Schaffhausen muss in jedem Neubau die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge vorbereitet sein. Es ist der erste Kanton, der diese Ausrüstungspflicht für E-Ladeinfrastruktur einführt. Andere setzen auf Anreize wie Kaufprämien oder Steuervergünstigungen, um die Elektromobilität zu fördern.

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Die Kühlschranktüre nicht zu lange offenhalten oder das Licht löschen, wenn man das Zimmer verlässt. Stromsparen geht alle etwas an – auch Kinder. Anfang November 2021 zeigte «SRF Kinder-News», wie sie dazu beitragen können. Energeiaplus fragte bei Philippe Delisle nach, ob #SRFKids sein Zielpublikum – die Acht-bis Zwölfjährigen – auch tatsächlich erreicht. Delisle ist Produzent «Kinder und Schule» bei SRF. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 3,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 3,00Immer häufiger werden Photovoltaik-Anlagen mit einem Batteriespeicher ergänzt, damit der Solarstrom in grösserem Umfang direkt im Haushalt genutzt werden kann. Ein Forscherteam der Ostschweizer Fachhochschule hat nun einen dreitägigen Testzyklus für solche Speichersysteme entwickelt. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenAm letzten Donnerstag erhielt das Bundesamt für Energie BFE Besuch: Im Rahmen des Zukunftstags begleiteten Kinder der BFE-Mitarbeitenden ihre Eltern für einen Tag bei der Arbeit. Diese hatten in den letzten zwei Jahren das Büro in Form von Homeoffice oft nach Hause mitgebracht. Umso spannender war es darum kleinen Besucherinnen und Besucher, für einmal das reguläre Arbeitsumfeld auf dem UVEK-Campus in Ittigen zu entdecken. Sie konnten ausserdem an Aktivitäten teilnehmen und die verschiedenen Aufgaben der UVEK-Ämter auf dem Campus kennenlernen. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenNachhaltige Mobilität konkret: Die Stadt Wil zeigt, wie’s geht

«E-Mobility für alle», On-Demand-Abend Bus oder ViaVelo-Heimlieferdienst: Die St. Galler Stadt Wil will punkto nachhaltige Mobilität zum Vorbild für andere werden. Sie macht mit beim Programm Monamo (Modelle nachhaltige Mobilität), das von EnergieSchweiz lanciert wurde. Energeiaplus zeigt auf, wo Wil neue Wege geht und fragt, wo die Herausforderungen dabei liegen. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

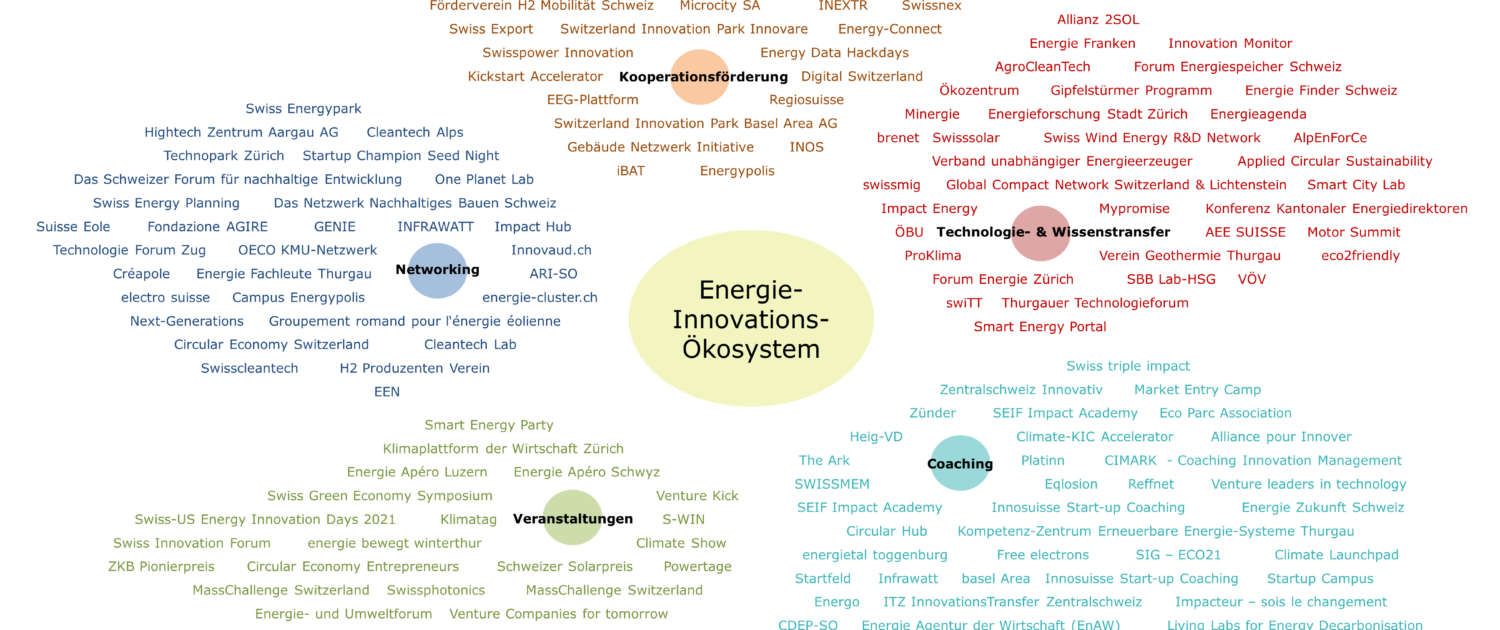

Noch keine BewertungenFür Innovationen im Energiebereich gibt es in der Schweiz eine Vielzahl an Förderangeboten. Das Bundesamt für Energie (BFE) ist dabei ein wichtiger Akteur und Stakeholder. In dieser Doppelrolle hat das BFE eine Studie in Auftrag gegeben. Sie sollte die Unterstützungsangebote für Energieinnovationen in einer systematischen Bestandsaufnahme erfassen. Die Ergebnisse dieser Studie liegen nun vor.

Die Studie wurde vom «Kompetenzzentrum Business Engineering» an der Hochschule Luzern durchgeführt. Der Abgleich von Angebot und Nachfrage zeigte, dass diese sich die Waage halten. Die Unterstützung, welche Gewerbe und Industrie benötigen und die angebotenen Dienstleistungen passen zueinander.

Die grosse Stärke im bestehenden System sehen die Autoren der Studie in der inhaltlichen Breite und Diversität der bestehenden Angebote. Es gibt aber auch Schwachstellen. So bemängeln Gewerbebetreibende und Industrie, dass die Suche nach einem geeigneten Unterstützungsangebot und die Bewerbungsprozeduren zu viel Zeit brauchen. Teilweise fehlen auch Informationen zu den verfügbaren Angeboten, so dass gute Angebote von den potenziellen Nutzerinnen nicht gefunden und in Anspruch genommen werden können. Das kann Innovationen verzögern oder gar verunmöglichen.

Die Autoren der Studie schlagen vor, auf den bestehenden Stärken des Energieinnovations-Ökosystems aufzubauen. Der Fokus soll darauf liegen, dass die Förderangebote einfacher gefunden und genutzt werden können. Vor allem, da die potenziellen Nutzer nur über begrenzte Zeit und Ressourcen verfügen, um sich mit den Förderangeboten auseinanderzusetzen. Ein schneller und effizienter Zugang zum passenden Förderangebot ist entscheidend.

Wer die Studie genauer kennenlernen möchte: Die Autorinnen und Autoren der Studie stellen die Resultate im Rahmen eines Webinars am 23.11.2021 ab 11:00 vor und führen eine Diskussion mit den Teilnehmenden. Der Anlass ist kostenlos. Hier geht es zur Anmeldung.

Autoren

Dr. Simon Züst, Hochschule Luzern

Richard Lüchinger, Hochschule Luzern

Tanaka Mandy Mbavarira, Hochschule Luzern

Marco Zemp, Hochschule Luzern

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenSmart City: Auf dem Weg zur Stadt von Morgen

«Städte verbrauchen 80% der globalen Ressourcen, belegen aber nur 2% der Landfläche und sind verantwortlich für 70% der globalen CO2-Emissionen.» sagte Michael Lake Ende Oktober an der Strategietagung SmartSuisse. Der Präsident der Organisation “Leading Cities” illustrierte mit diesen eindrücklichen Zahlen, warum Städte wichtig sind, um die globalen energiepolitischen Ziele zu erreichen. Anfang November findet in Glasgow die UN-Klimakonferenz statt, wo Delegationen verschiedener Länder über Klimamassnahmen diskutieren und um Ziele und Zahlen ringen.

Michael Lake während seinem Vortrag an der SmartSuisse 2021. Der Präsident der Organisation Leading Cities war unter drei US-Präsidenten im Weissen Haus tätig und arbeitete als Policy Research Analyst für den ehemaligen irischen Premierminister.

Noch keine Bewertungen

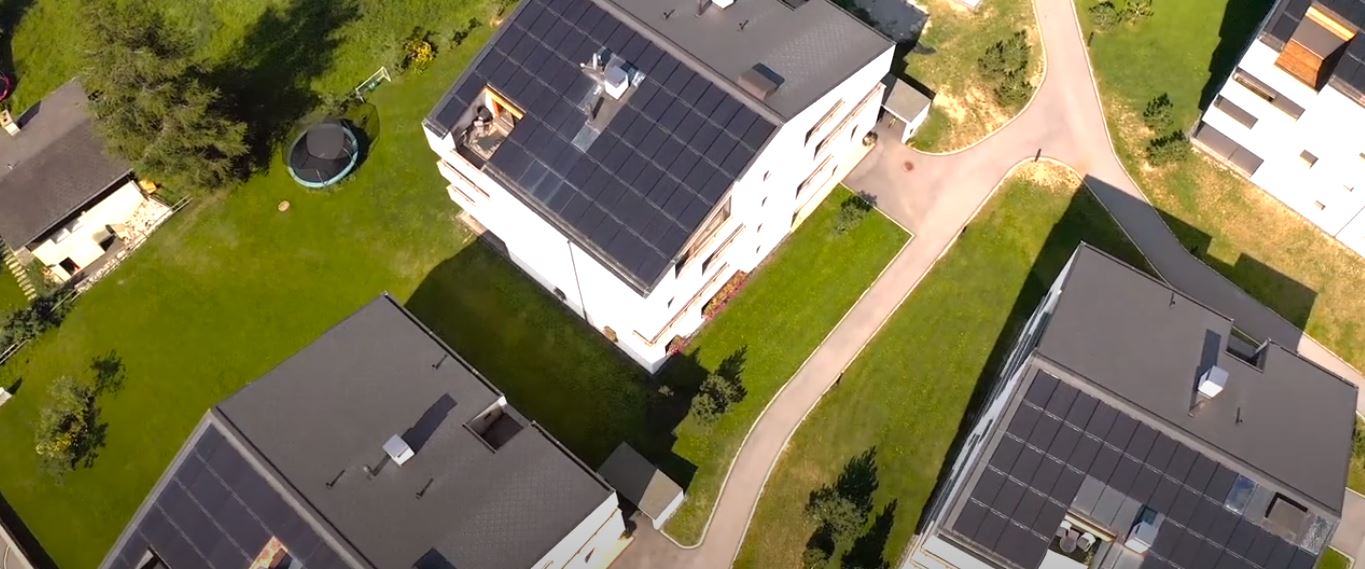

Noch keine BewertungenEine solche Gelegenheit ergibt sich nicht alle Tage: In der Engadiner Gemeinde Scuol wurden drei baugleiche Mehrfamilienhäuser mit unterschiedlichen Typen von Solaranlagen ausgerüstet und anschliessend einem dreieinhalbjährigen Messprogramm unterzogen. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

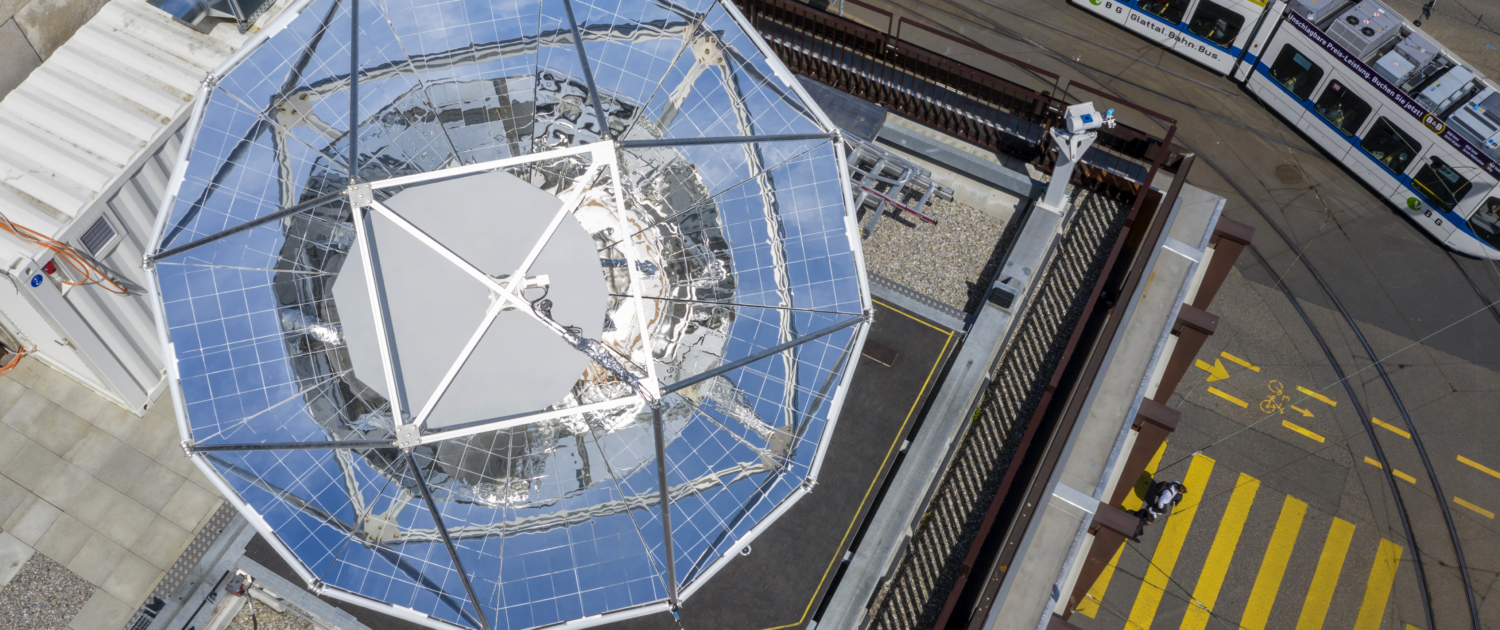

Noch keine BewertungenTreibstoffe aus Sonnenlicht und Luft sind technisch machbar

Ein Flug von Zürich nach New York ohne CO2-Emissionen: ETH-Forscher haben eine Technologie entwickelt, mit der flüssiger Treibstoff aus Sonnenlicht und Luft hergestellt werden kann. In der aktuellen Publikation des renommierten Wissenschaftsmagazins «Nature» wird das Projekt SOLIFUEL, welches das Bundesamt für Energie mitfinanziert hat, vorgestellt und die technische Machbarkeit der Produktion nachhaltiger Treibstoffe nachgewiesen. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

shutterstock

shutterstock keystone-sda

keystone-sda Shutterstock

Shutterstock ©BFE

©BFE Adrian Zeller, Hallowil.ch

Adrian Zeller, Hallowil.ch

©SmartSuisse

©SmartSuisse Benedikt Vogel (Youtube)

Benedikt Vogel (Youtube) ETH Zürich

ETH Zürich