Seit der Gesamtsanierung 2011 setzt das Romantik Hotel Muottas Muragl im Engadin voll auf erneuerbare Energie – für Heizung, Warmwasser und Strom. Wie bewährt sich das 2012 mit dem Watt d’Or ausgezeichnete Energiekonzept auf 2’456 Metern über Meer? Weiterlesen

Für die Erreichung von Netto-Null braucht es massive Investitionen in erneuerbare Energien. Global wird der Kapitalbedarf auf USD 4.5 Bill. pro Jahr geschätzt (IEA, 2023). Eine neue, von der ETH Zürich durchgeführte Studie zeigt: Schweizer Akteure spielen dabei eine wichtigere Rolle im Ausland als im eigenen Land. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,002025 ist der Stromverbrauch der Schweiz gegenüber dem Vorjahr um rund 1.1% bzw. 0.6 Terawattstunden (TWh) gestiegen. Im gleichen Zeitraum hat die inländische Stromproduktion um rund 16.5% bzw. 13.3 TWh abgenommen. Das zeigen die provisorischen Schätzungen zur Elektrizitätsbilanz 2025 des Bundesamts für Energie (BFE). Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenStudie zeigt: Grossbatterien und Wärmespeicher sind wirtschaftlich am sinnvollsten

Energie lässt sich speichern: Strom in Batterien, als Speicherseen, in Wasserstoff, Wärme in Erdbecken, im Untergrund oder in Tanks. Solche Speicher sind für die nötige Flexibilität des Schweizer Energiesystems der Zukunft wichtig. Weiterlesen

8 Vote(s), Durchschnitt: 4,38

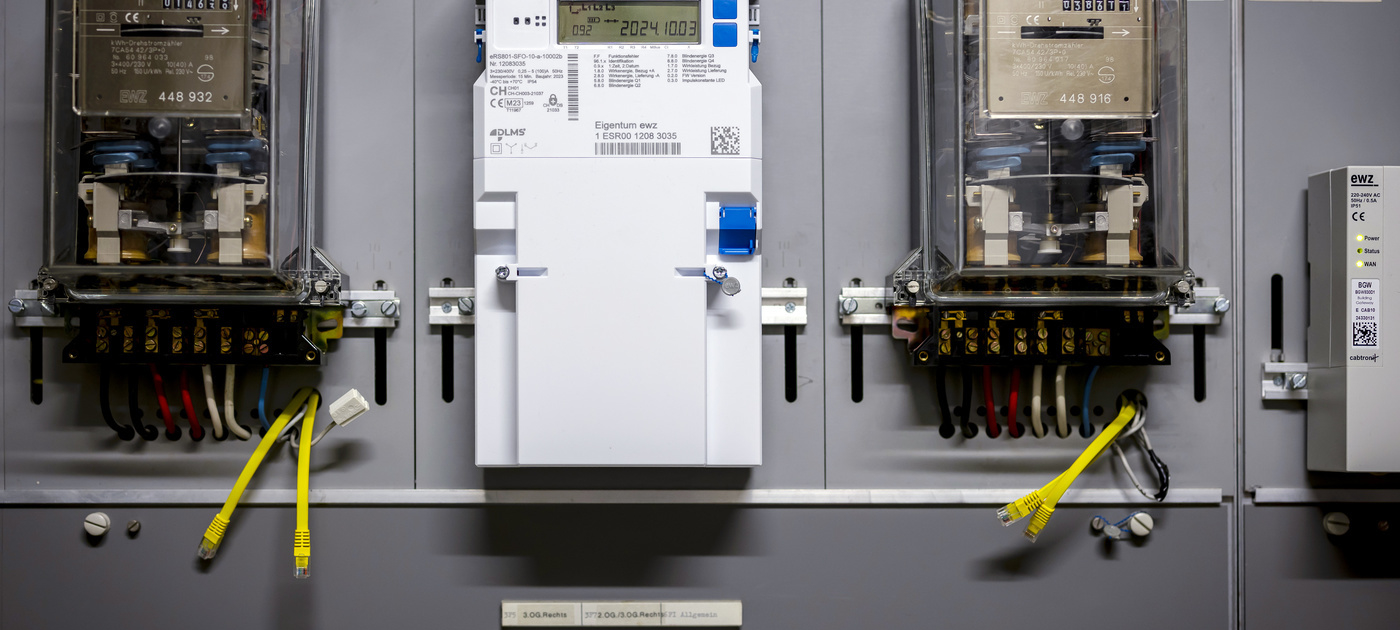

8 Vote(s), Durchschnitt: 4,38Ob Mieter, Hauseigentümerin oder Gemeinde: Neue Stromverbünde machen Energie zur Gemeinschaftssache. Sie ermöglichen, dass Solarstrom dort genutzt wird, wo er entsteht – direkt in der Nachbarschaft. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenWer eine Photovoltaik-Anlage betreibt, kann den Eigenverbrauch mithilfe eines Batteriespeichers um typischerweise 10 – 20 % steigern. Solarstrom könnte aber noch anders zur Deckung des eigenen Energiebedarfs eingesetzt werden: Indem der Strom mit einer Wärmepumpe in Wärme umgewandelt und dann zwischengespeichert wird, bis diese zum Heizen und für das Warmwasser benötigt wird. Ein Forscherteam der Hochschule Luzern arbeitet an einem Wärmespeicher auf der Basis von Phasenwechselmaterialien, der auf diese Anwendung zugeschnitten ist. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenBei der Energieversorgung wird gern in nationalen Kategorien gedacht. Doch der Stromhandel ist ein internationales Geschäft. Grenzüberschreitende Märkte mit vielen Anbietern bringen finanzielle Vorteile – gerade auch beim Handel mit zeitlich flexibel abrufbaren Stromangeboten. So das Fazit einer transnationalen Studie unter dem Dach des Europäischen Forschungsnetzwerks ‚ERA-NET Smart Energy Systems‘, an der die Universität St. Gallen HSG beteiligt war. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenWasserkraft: Garant für Stabilität in der Energiewende

In den 1960er-Jahren wurde der Strom in der Schweiz fast ausschliesslich aus Wasser gewonnen, heute sind es noch 60 Prozent. Mit der Energiewende sinkt dieser Anteil weiter – doch die Wasserkraft bleibt zentral. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenDer Anteil der elektrisch angetrieben Fahrräder auf Schweizer Strassen wächst und wächst. Die E-Bikes verändern den Freizeit- und den Berufsverkehr. Wie genau, das haben die Universität Basel und die ETH Zürich in Studien untersucht. Die Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass vor allem schnelle E-Bikes (bis 45 km/h) das Zeug haben, Autofahrerinnen und Autofahrer auf das Zweirad zu locken. Wichtig dafür: ein gut ausgebautes Fahrradnetz.

Lesen Sie den Fachartikel: „Wie E-Bikes den Verkehr verlagern„

Dr. Benedikt Vogel, Wissenschaftsjournalist, im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)

Bild: BAUG, ETH Zürich / Nightnurse Images (2024)

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenViel Applaus für die Energiepioniere bei der Verleihung des Watt d’Or 2026

Skalierbare Technologien für klimafreundliches Gas, eine alpine Solarstrom-Fassade, ein Elektrotraktor und ein kreislauforientiertes Gewerbe- und Wohnquartier wurden mit dem Watt d’Or 2026 ausgezeichnet. An der Preisverleihung im Kursaal Bern am 8. Januar wurden die Gewinnerinnen und Gewinner gefeiert. Rund 600 Akteure und Akteurinnen aus der Energiebranche wohnten dem Anlass bei, der zum 19. Mal stattfand. Energeiaplus hat die Reaktionen von Jury und den Preisträgerinnen und -träger zusammengetragen. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenKontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

©Engadin St. Moritz Mountains AG / Fabian Gattlen

©Engadin St. Moritz Mountains AG / Fabian Gattlen tech_BG/Shutterstock

tech_BG/Shutterstock keystone-sda

keystone-sda Keystone-sda - Gaetan Bally

Keystone-sda - Gaetan Bally Gerry Nitsch

Gerry Nitsch Cowa

Cowa Shutterstock

Shutterstock

BAUG, ETH Zürich / Nightnurse Images (2024)

BAUG, ETH Zürich / Nightnurse Images (2024) BFE

BFE