In der Schweiz stehen rund 120 kommerzielle Rechenzentren mit einer Leistung zwischen 2 und 20 MW. Damit gehört die Schweiz europaweit zu den Spitzenreitern pro Kopf. Doch Rechenzentren bringen für Standortgemeinden und -kantone auch grosse Herausforderungen. Auf der Webseite von EnergieSchweiz, dem Programm des Bundesamts für Energie für Energieeffizienz und erneuerbare Energien, findet sich neu eine Infoseite mit Tipps, was Gemeinden und Kantone beachten müssen und wie sie sich vorbereiten können.

Hoher Strombedarf, Abwärme und Wasserverbrauch

Wenn ein Rechenzentrum geplant wird, stehen Gemeinden und Kantone vor drei zentralen Fragen:

- Wie wird der hohe Strombedarf gedeckt?

- Wie lässt sich die entstehende Abwärme nutzen?

- Wieviel Wasser braucht die Kühlung?

Das Beispiel Beringen SH zeigt, was auf Gemeinden zukommt.

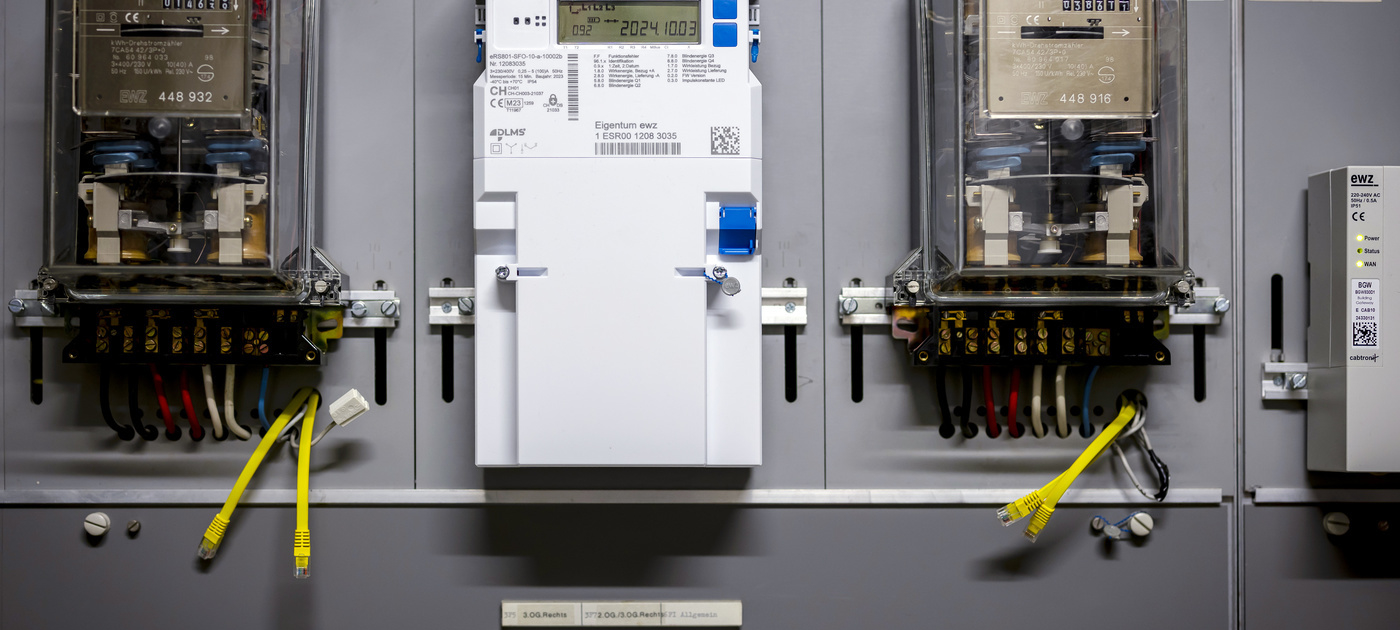

Strombedarf: In der 5000-Seelen-Gemeinde entsteht ein neues Rechenzentrum mit einer Leistungskapazität von bis zu 40 MW. Entsprechend hoch ist der Strombedarf. Das Rechenzentrum wird gemäss Angaben der Elektrizitätswerke des Kantons Schaffhausen AG (EKS) zu Beginn 10 MW (87 GWh) Strom beziehen, im geplanten Endausbau steigt der Stromverbrauch auf bis zu 40 MW (350 GWh) an, was 72,7 % des kantonalen Verbrauchs von rund 481 GWh (Stand 2020) entsprechen würde.

Rechenzentren waren 2019 in der Schweiz für 3,6% des Stromverbrauchs verantwortlich. Aktuelle Zahlen soll die Studie des Bundesamt für Energie liefern, die derzeit erarbeitet wird.

Das derzeit grösste Schweizer Rechenzentrum ist in Volketswil ZH geplant – mit einer Anschlussleistung von gegen 100 MW. Das entspricht etwa der Leistung eines kleinen Wasserkraftwerks.

Hintergrund für den Boom beim Bau von Rechenzentren ist die Digitalisierung, die zunehmende Auslagerung der IT-Ausstattung in Rechenzentren und die wachsende Nutzung von Cloud-Diensten, was zu einem höheren Datenaufkommen führt und leistungsfähigere Datenzentren erfordert.

Für den Stromanschluss des Rechenzentrums ist EKS zuständig. Markus Niedrist, Leiter Bereich Netz bei EKS sagt: «Speziell für uns war der hohe Strombedarf – der höchste, der in der Geschichte des Unternehmens je angemeldet wurde.»

Um die erforderliche Anschlussleistung bereitstellen zu können, musste EKS ein neues Unterwerk bauen. Für die Baukosten muss der Betreiber des Rechenzentrums aufkommen.

Wasserbedarf: Auch beim Wasserbedarf waren Anpassungen nötig.

«Wir mussten genauer regeln, wieviel Wasser geliefert wird », sagt Gemeindepräsident Roger Paillard. Ein Vertrag legt fest, dass die Versorgung der Bevölkerung Vorrang hat. «Benötigt das Rechenzentrum mehr Wasser, muss der Betreiber eine Strafzahlung leisten.»

Abwärme: Theoretisch könnten bis zu 80% des Stromverbrauchs eines Rechenzentrums als Abwärme genutzt werden. In Beringen soll ein Teil der Abwärme ins lokale Fernwärmenetz eingespeist werden, kostenlos, wie die Betreiber zugesichert haben, so Gemeindepräsident Roger Paillard. Seit Mai 2025 verlangt das kantonale Energiegesetz, dass so grosse Energieverbraucher künftig nachweisen müssen, was sie mit der Abwärme machen.

Noch offen ist, was mit der Abwärme im Sommer passiert. Die Idee ist, in einer Kiesgrube in Beringen einen künstlichen See zu realisieren, einen sogenannten Erdbeckenspeicher, der als saisonaler Speicher dienen soll.

Die zentrale Erkenntnis für den Beringer Gemeindepräsidenten: «Es hat sich gelohnt, positiv auf die Betreiber zuzugehen.» Wichtig sei es auch, sich Unterstützung bei Fachleuten zu holen sowie Ängste und Bedenken offen anzusprechen. Und er rät weiter, dass man rasch den Kanton ins Boot holt und wenn möglich auch den Bund. Und ganz wichtig sei auch der Einbezug der Bevölkerung.

Das ganze Interview mit dem Gemeindepräsidenten Roger Paillard und der Leitfaden für Gemeinden und Kantone sind auf Rechenzentren – wichtige Tipps für Kantone und Gemeinden abrufbar.

Der Leitfaden zeigt konkret auf, wie im kantonalen Energie- und Baugesetz, im kantonalen Richtplan oder in der kommunalen respektive regionalen Energieplanung die Rahmenbedingungen geschaffen werden können, damit Rechenzentren effizient sind und die Abwärme möglichst genutzt wird. Zudem enthält der Leitfaden auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Vorgehen bei einem konkreten Projekt.

Webinar Effiziente Rechenzentren

Die Veranstaltung zeigt Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz durch die Nutzung von Abwärme. Themen sind weiter die Planung und Verwaltung von Rechenzentren und die Herausforderungen für die betroffenen Behörden und Standorte.

Zielpublikum: Kantone und Gemeinden

Wann: 24. März 2026 in deutsch und französisch

Text: Brigitte Mader, Medien und Kommunikation, Bundesamt für Energie

Bild: Keystone-sda; Christian Beutler

Keystone-sda

Keystone-sda

©Engadin St. Moritz Mountains AG / Fabian Gattlen

©Engadin St. Moritz Mountains AG / Fabian Gattlen keystone-sda

keystone-sda Keystone-sda - Gaetan Bally

Keystone-sda - Gaetan Bally

9 Vote(s), Durchschnitt: 4,44

9 Vote(s), Durchschnitt: 4,44 Cowa

Cowa BFE

BFE BFE - Brigitte Mader

BFE - Brigitte Mader

Screenshot

Screenshot EnergieSchweiz

EnergieSchweiz