Für die Erreichung von Netto-Null braucht es massive Investitionen in erneuerbare Energien. Global wird der Kapitalbedarf auf USD 4.5 Bill. pro Jahr geschätzt (IEA, 2023). Eine neue, von der ETH Zürich durchgeführte Studie zeigt: Schweizer Akteure spielen dabei eine wichtigere Rolle im Ausland als im eigenen Land. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Klima

Wasserkraft: Garant für Stabilität in der Energiewende

In den 1960er-Jahren wurde der Strom in der Schweiz fast ausschliesslich aus Wasser gewonnen, heute sind es noch 60 Prozent. Mit der Energiewende sinkt dieser Anteil weiter – doch die Wasserkraft bleibt zentral. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenViel Applaus für die Energiepioniere bei der Verleihung des Watt d’Or 2026

Skalierbare Technologien für klimafreundliches Gas, eine alpine Solarstrom-Fassade, ein Elektrotraktor und ein kreislauforientiertes Gewerbe- und Wohnquartier wurden mit dem Watt d’Or 2026 ausgezeichnet. An der Preisverleihung im Kursaal Bern am 8. Januar wurden die Gewinnerinnen und Gewinner gefeiert. Rund 600 Akteure und Akteurinnen aus der Energiebranche wohnten dem Anlass bei, der zum 19. Mal stattfand. Energeiaplus hat die Reaktionen von Jury und den Preisträgerinnen und -träger zusammengetragen. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenWatt d’Or 2026: Das BFE zeichnet vier Projekte als Vorbilder für die Energiezukunft aus

Vier Projekte, vier Inspirationen in den vier Kategorien des Watt d’Or: Energietechnologien, erneuerbare Energien, energieeffiziente Mobilität sowie Gebäude und Raum. Ausgezeichnet wurden skalierbare Technologien für klimafreundliches Gas, eine alpine Solarstrom-Fassade, ein Elektrotraktor und ein energieeffizientes, kreislauforientiertes Wohn- und Gewerbequartier. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Wintersession 2025: Parlament berät schnelleres Verfahren beim Ausbau des Stromnetzes

Damit der Umbau des Energiesystems Fahrt aufnimmt, braucht es nicht nur neue Technologien, sondern auch schnellere Verfahren. In der Wintersession 2025 ist ein Geschäft traktandiert, das dies ermöglichen soll: die Änderung des Elektrizitätsgesetzes (Geschäft 25.057). Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 4,33

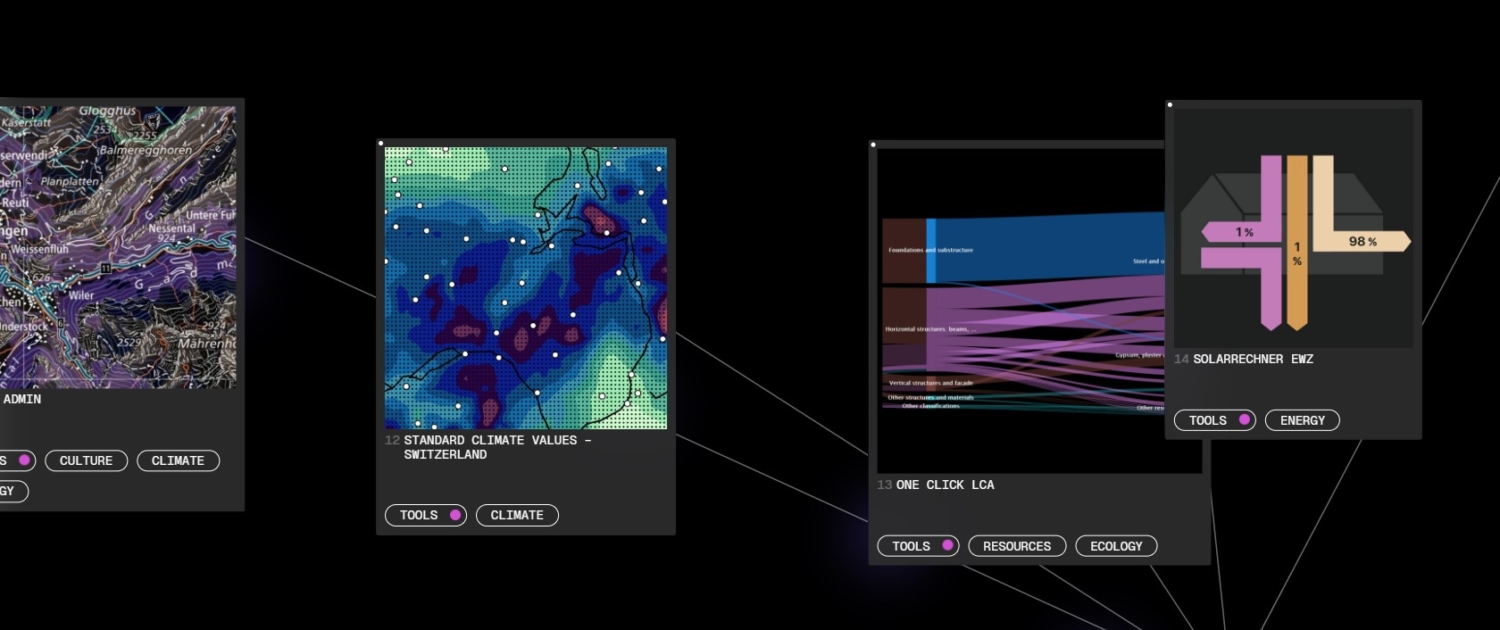

3 Vote(s), Durchschnitt: 4,33Neue interaktive Plattform im Architektur-Bereich: Für mehr Nachhaltigkeit in Lehre und Praxis

Die Bauwirtschaft hat einen massgeblichen Anteil am Schweizer Ressourcen- und Energieverbrauch sowie an den Treibhausgasemissionen. Will die Schweiz bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreichen, muss die Bauwirtschaft ihre Prozesse, Materialien und Technologien konsequent auf Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und klimafreundliche Lösungen ausrichten. Wie plant und baut man so, dass möglichst wenig Ressourcen und Energie verbraucht und Treibhausgase ausgestossen werden? Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenDie Energiezukunft mitgestalten – an der Energy Week @ ETH 2025

Der Umbau des Energiesystems in der Schweiz ist nicht nur eine technologische Herausforderung, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Vom 10. bis 14. November machen Vorträge, interaktive Formate und eine Ausstellung in der Haupthalle der ETH Zürich deutlich, wie jede und jeder zur Lösung beitragen kann. Jetzt noch anmelden bis zum 7. November. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenStaub, Lärm und Abgase von Baumaschinen mit Dieselmotor: Das sind typische Begleiterscheinungen von Baustellen. Pilot-Baustellen in den Städten Basel, Zürich und Luzern sollen zeigen, dass es ruhiger und mit weniger CO2-Emissionen geht. Eingesetzt werden dabei unter anderem batterieelektrische Bagger. Die Entwicklung dieser E-Bagger hat das Bundesamt für Energie (BFE) im Rahmen des Pilot- und Demonstrationsprogramms unterstützt. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Energiekosten um 40 % senken? Die Terrani AG hat es vorgemacht. Erfahren Sie, was die Energieberatung von PEIK und die Förderbeiträge von ProKilowatt auch in Ihrem KMU bewirken können. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenWärmepumpen sind energieeffizient und klimafreundlich. Sie brauchen dann besonders wenig Strom, wenn sie Heizwärme bei niedrigen Temperaturen von 30 bis 40 °C bereitstellen. Es liegt somit nahe, herkömmliche Radiatoren, die Temperaturen von 60 und mehr Grad benötigen, durch Wärmeabgabesysteme niedriger Temperatur zu ersetzen. Ein aktuelles Forschungsprojekt hat Potenzial und Kosten dieser Lösung untersucht und mit anderen Massnahmen zur Gebäudeerneuerung verglichen. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenKontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

tech_BG/Shutterstock

tech_BG/Shutterstock

BFE

BFE BFE

BFE Béatrice Devènes - parlament.ch

Béatrice Devènes - parlament.ch Screenshot IDA

Screenshot IDA Screenshot

Screenshot SUNCAR

SUNCAR EnergieSchweiz

EnergieSchweiz SOLTOP Energie AG

SOLTOP Energie AG