Energie lässt sich speichern: Strom in Batterien, als Speicherseen, in Wasserstoff, Wärme in Erdbecken, im Untergrund oder in Tanks. Solche Speicher sind für die nötige Flexibilität des Schweizer Energiesystems der Zukunft wichtig. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Nachfrage

Staub, Lärm und Abgase von Baumaschinen mit Dieselmotor: Das sind typische Begleiterscheinungen von Baustellen. Pilot-Baustellen in den Städten Basel, Zürich und Luzern sollen zeigen, dass es ruhiger und mit weniger CO2-Emissionen geht. Eingesetzt werden dabei unter anderem batterieelektrische Bagger. Die Entwicklung dieser E-Bagger hat das Bundesamt für Energie (BFE) im Rahmen des Pilot- und Demonstrationsprogramms unterstützt. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

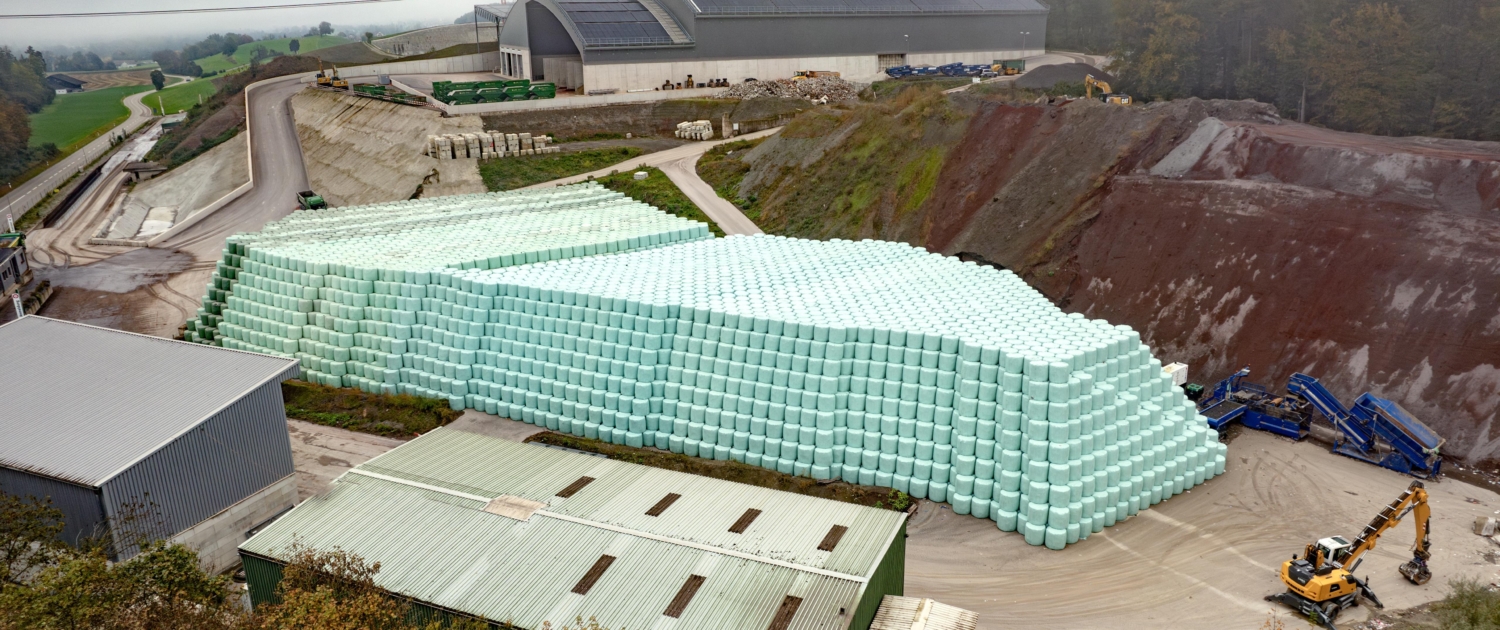

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Für mehr Energie im Winter: Geeigneten Abfall lagern statt im Sommer verbrennen

Kehrichtverbrennungsanlagen verbrennen Abfall und erzeugen dabei Wärme und Strom. Wie wäre es, wenn man einen Teil des Abfalls zwischenlagern und so die Energieproduktion besser an die Nachfrage anpassen würde? Und wie gross wäre das Energiepotenzial überhaupt? Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Monitoring Wirtschaft und Gesellschaft der Standortregionen 2024

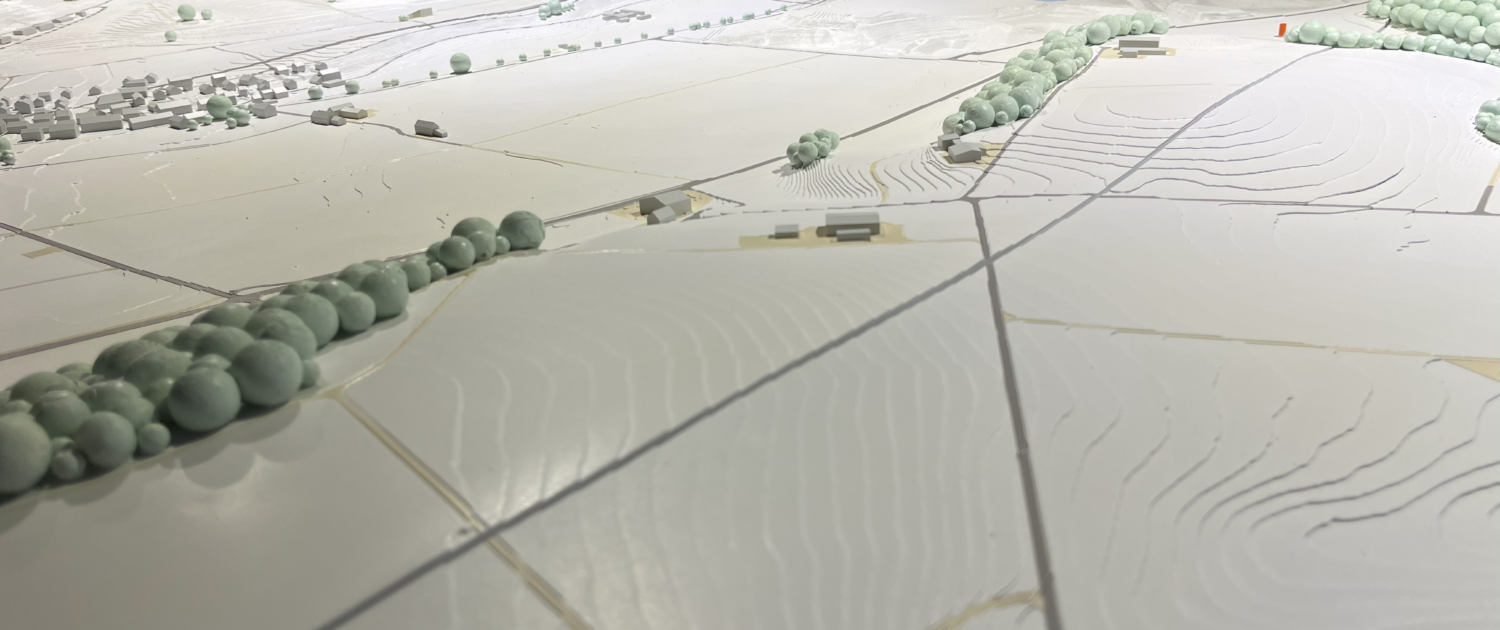

Standortauswahl, Bau und Betrieb von Anlagen für radioaktive Abfälle können sich auf die Gesellschaft und Wirtschaft der Standortregion auswirken – positiv oder negativ. Um solche Effekte möglichst früh und objektiv zu erkennen, führt das BFE regelmässige Monitorings durch. Die Standortregionen sollen aus dem Monitoring Chancen und Risiken für die regionale Entwicklung erkennen und rechtzeitig allfälligen negativen Entwicklungen entgegenwirken können. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenFörderung im Rahmen des Klimaschutzgesetzes: Auch Wasserstoff und Speicherlösungen sind gefragt

Viele Prozesse in der Industrie sind nur schwer dekarbonisierbar. Eine Alternative zu fossilen Energien können Wasserstoff oder daraus hergestellte Stoffe sein. Der Bund fördert deshalb im Rahmen des Klima- und Innovationsgesetzes (KlG) neuartige Wasserstoff-Projekte zur Dekarbonisierung in der Industrie. Gesuche können seit dem 1. Juni 2025 laufend beim Bundesamt für Energie (BFE) eingereicht werden. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Batteriespeicher stabilisieren das Stromnetz – das Beispiel Glarus

In der Schweiz wird immer mehr Solarstrom produziert. Das kann für das Stromnetz zu einer Belastungsprobe werden, wenn an einem sonnigen Tag viel mehr Strom ins Netz gelangt als nachgefragt wird. Ein Problem, das auch die Technischen Betriebe Glarus (tb.glarus) kennen. Weiterlesen

8 Vote(s), Durchschnitt: 4,50

8 Vote(s), Durchschnitt: 4,50öV statt Auto: Wie können Unternehmen nachhaltige Mobilität fördern

Wie animiert ein Unternehmen die Mitarbeitenden am besten, mit Velo oder öV statt mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu kommen? Welche Anreize sind sinnvoll? Antworten auf diese und weitere Fragen findet man im Booklet «Tipps und Tricks für ein erfolgreiches Mobilitätsmanagement in Unternehmen» von EnergieSchweiz, dem Programm des Bundesamts für Energie für Energieeffizienz.

Das Booklet entstand im Rahmen eines Pilotprojekts, dem sumo (sustainable mobility) Netzwerk für Unternehmensvertreter und -vertreterinnen. Es fasst die Erkenntnisse aus den verschiedenen Webinaren, Innovationssprints und Netzwerk-Veranstaltungen zusammen und ist als praxisnaher Ratgeber und Wissenssammlung gedacht. Es enthält Beispiele von Unternehmen, die gängigsten Herausforderungen oder auch, warum sich das Thema für ein Unternehmen lohnen kann.

Energeiaplus hatte zum Start von sumo drei Firmen vorgestellt, die punkto nachhaltiger Mobilität bereits Massnahmen ergriffen haben, wie öV-Bonus, Parkplatzmanagement oder zur Verfügung gestellte E-Bikes . Auf Mobilitäts-Plattformen, wie mobilservice oder clevermobil, sind zudem weitere Praxis-Beispiele zu finden. Es gibt also bereits zahlreiche Firmen, die eine nachhaltige und energieeffiziente Mobilität anstreben.

Warum braucht es diesen Ratgeber noch? Wer ist angesprochen? Und wie geht es nach der Pilotphase von sumo weiter? Energeiaplus hat bei Martina Zoller, Projektleiterin Mobilität im Bundesamt für Energie nachgefragt.

Energeiaplus: Nachhaltige Mobilität ist bei vielen Unternehmen kein Fremdwort mehr. Firmenflotten werden elektrifiziert. Parkplätze werden kostenpflichtig. Firmen verteilen öV-Gutscheine an Pendlerinnen und Pendler. Wie wichtig sind solche Best-Practice-Beispiele?

Martina Zoller ist Projektleiterin Mobilität im Bundesamt für Energie (BFE); Bild: BFE

Martina Zoller: Solche Praxisbeispiele sind von grosser Bedeutung. Das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden. Unternehmen können eine Vorreiterrolle übernehmen, als Vorbild dienen, andere inspirieren und zu eigenem Handeln motivieren. Neben den sogenannten Good Practices ist es ebenso wertvoll, Erfahrungen darüber zu teilen, welche Vorgehensweisen sich nicht bewährt haben oder besser vermieden werden sollten. Auf diese Weise profitieren alle von den Erkenntnissen und können Fehler vermeiden.

Im Projekt sumo ging es darum, solche Praxisbeispiele sichtbar zu machen und Akteure zu vernetzen. Wie gut ist das gelungen?

Insgesamt haben rund 200 Interessierte mitgewirkt – Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Personen aus öffentlichen Institutionen und Anbieterinnen und Berater von Mobilitätslösungen.

Es fanden zwölf Online-Events und 24 individuelle Coachings statt, in welchen u.a. die Relevanz der nachhaltigen Mobilität in Unternehmen aufgezeigt, Wissen vermittelt wurde und Unternehmen einander mit guten Beispielen inspirieren konnten.

Die Pilotphase von sumo hat gezeigt, dass die Unternehmen vom Teilen von Erfahrungen, auch was die Herausforderungen betrifft, profitieren.

In den Veranstaltungen, die im Rahmen von sumo durchgeführt wurden, hat sich auch gezeigt, wo die gängigsten Stolpersteine sind. Sind es die Mitarbeitenden, die ihr Verhalten ändern müssten? Oder fehlen Anreize?

Unternehmen stehen bei der Förderung der nachhaltigen Mobilität vor verschiedenen Herausforderungen. Teilweise wissen sie nicht, wo den Hebel ansetzen und wie das Unternehmen Anreize schaffen könnte. Und dann gibt es Fehlanreize wie zum Beispiel kostenlose Parkplätze.

Es gestaltet sich oft als schwierig, die etablierten Mobilitätsmuster der Mitarbeitenden aufzubrechen und neu auszurichten. Hinzu kommt, dass in vielen Unternehmen andere Themen als dringlicher und wichtiger wahrgenommen werden als die nachhaltige Mobilität.

Wenn ein Unternehmen seinen Angestellten vorschreibt, wie sie zur Arbeit pendeln sollen, kann das schlecht ankommen. Wie packt man das Thema am besten an?

Vorbilder innerhalb des Unternehmens sind von grosser Bedeutung: Führungskräfte und engagierte Mitarbeitende, die nachhaltige Mobilität aktiv vorleben, können als Inspiration dienen und ihre Kolleginnen und Kollegen motivieren, ihr Mobilitätsverhalten ebenfalls umweltfreundlicher zu gestalten.

Für Unternehmen empfiehlt es sich, eine Kombination aus Pull- und Push-Massnahmen zu nutzen. Pull-Massnahmen setzen auf positive Anreize, beispielsweise durch die Förderung von Fahrgemeinschaften, Vergünstigungen für den öffentlichen Nahverkehr oder die kostenlose Nutzung von (E-)Bikes. Ergänzend dazu können Push-Massnahmen, wie etwa eine restriktive Vergabe von Parkplätzen ausschliesslich an Mitarbeitende mit langen Anfahrtswegen, das gewünschte Verhalten zusätzlich unterstützen. Das Pharmaunternehmen Roche macht dies zum Beispiel an seinem Firmenstandort in Basel. (Hinweis: Weitere Praxisbeispiele hier: Nachhaltig und energieeffizient unterwegs: Wie sumo Unternehmen vernetzt. | BFE-Magazin energeiaplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie)

Das Projekt sumo wurde gewissermassen institutionalisiert. Es wurde eine neue Fachstelle für nachhaltige Mobilität in Unternehmen geschaffen. Ist das auch Ausdruck dafür, dass punkto nachhaltige Mobilität in Unternehmen noch viel zu tun ist?

Die Nachfrage am sumo Netzwerk mitzuwirken zeigte, dass es einen Bedarf gibt und Unternehmen die Mobilität nachhaltiger gestalten wollen.

Unternehmen können im Rahmen der Fachstelle kostenlose Kennenlerngespräche vereinbaren, im Innovationssprint an interaktiven Workshops oder Webinaren zu diversen Themen mitwirken oder in den Lösungs-Labs skalierbare Lösungen für die nachhaltige Mobilität entwickeln.

Mobilitätsmanagement ist keine punktuelle Aufgabe, sondern ein komplexer, langfristiger und lohnenswerter Prozess. Es gilt das Mobilitätskonzept periodisch zu optimieren, die Massnahmen im Unternehmen zu leben und zu verankern.

Link zur Fachstelle Nachhaltige Mobilität in Unternehmen:

https://www.energieschweiz.ch/mobilitaet/mobilitaet-in-unternehmen/

Sumo: https://www.energieschweiz.ch/mobilitaet/sumo/

Kontakt: fachstelle@nachhaltigemobilitaet.ch

Interview: Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Ladestationen auf Gemeindegebiet? Tipps im neuen Leitfaden von LadenPunkt

Damit die Elektromobilität in Fahrt kommt, braucht es Möglichkeiten, um das Fahrzeug zu laden – insbesondere auch öffentlich zugängliche Ladestationen. Doch: Was kann eine Gemeinde zur Förderung der Elektromobilität tun? Soll die Gemeinde eigene Ladestationen installieren? Lohnt sich eine regionale Zusammenarbeit? Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Die Ziele sind definiert, die Projekte gebündelt: Die ETH Zürich ist auf Expeditionskurs mit Ziel Netto-Null. Vieles ist noch ungewiss, doch eines ist klar: Es braucht Mut und Gestaltungswillen, um das Ziel zu erreichen. Gut, dass sich die ETH als Hochschule durch Innovation und Kooperation auszeichnet. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenDer erste Schnee ist da, und in den Wintersportgebieten werden Loipen und Pisten präpariert. Die Pistenfahrzeuge, die dafür eingesetzt werden, werden in der Regel mit Diesel angetrieben, stossen also lokal CO2 aus. 2004 wurde im Berner Oberland ein Pistenfahrzeug mit Wasserstoff-Antrieb vorgestellt. Wie sieht es heute aus auf den Schweizer Loipen und Skipisten? Energeiaplus hat bei den beiden Marktführern von Pistenfahrzeugen nachgefragt. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

Keystone-sda - Gaetan Bally

Keystone-sda - Gaetan Bally SUNCAR

SUNCAR zvg - Prestaball, Reconvilier

zvg - Prestaball, Reconvilier BFE - Andreas Besmer

BFE - Andreas Besmer Shutterstock

Shutterstock sso

sso Screenshot BFE

Screenshot BFE BFE . Brigitte Mader

BFE . Brigitte Mader ETHZ

ETHZ