Skalierbare Technologien für klimafreundliches Gas, eine alpine Solarstrom-Fassade, ein Elektrotraktor und ein kreislauforientiertes Gewerbe- und Wohnquartier wurden mit dem Watt d’Or 2026 ausgezeichnet. An der Preisverleihung im Kursaal Bern am 8. Januar wurden die Gewinnerinnen und Gewinner gefeiert. Rund 600 Akteure und Akteurinnen aus der Energiebranche wohnten dem Anlass bei, der zum 19. Mal stattfand. Energeiaplus hat die Reaktionen von Jury und den Preisträgerinnen und -träger zusammengetragen. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Branche

Vehicle-to-Grid (V2G): Ist bidirektionales Laden in der Schweiz erlaubt?

Immer wieder erhielt das Bundesamt für Energie (BFE) in den vergangenen Monaten Anfragen von Privatpersonen zum rechtlichen Status von bidirektionalem Laden. So schrieb uns zum Beispiel Herr R. Er versteht nicht, warum er sein Elektroauto nicht bidirektional einsetzen kann. Weiterlesen

14 Vote(s), Durchschnitt: 3,93

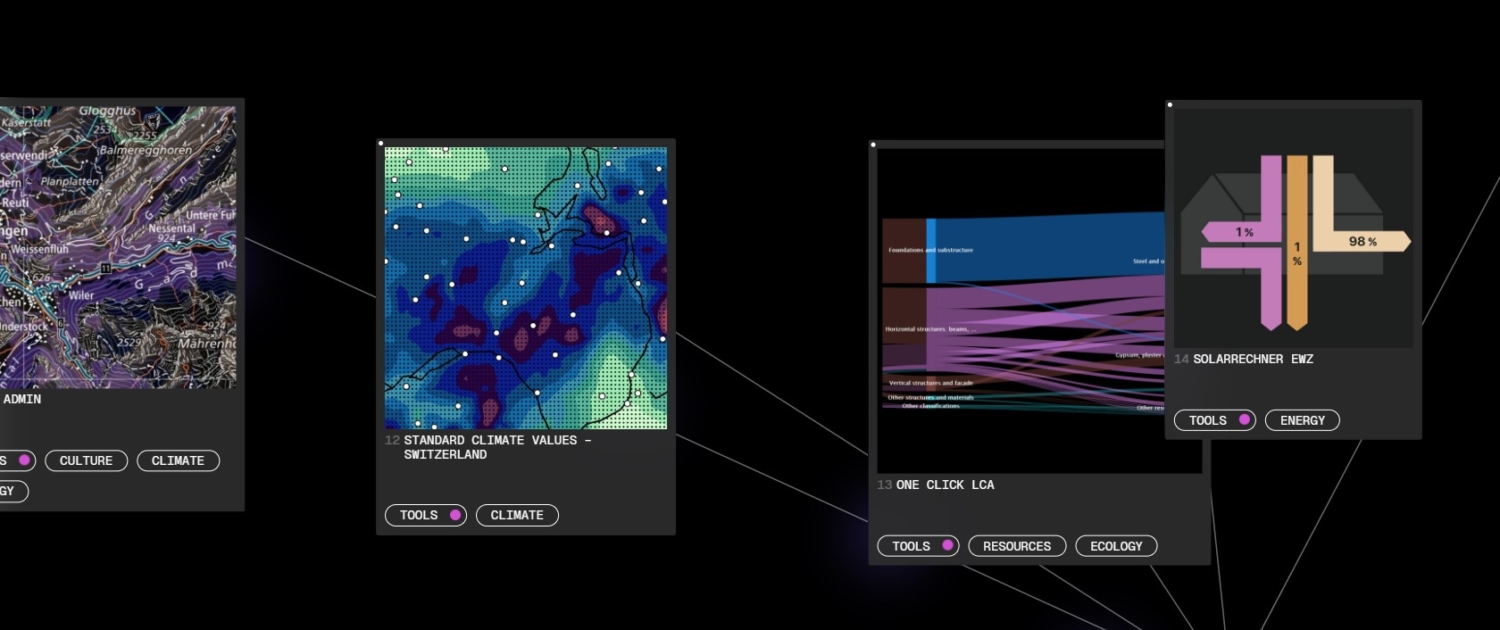

14 Vote(s), Durchschnitt: 3,93Neue interaktive Plattform im Architektur-Bereich: Für mehr Nachhaltigkeit in Lehre und Praxis

Die Bauwirtschaft hat einen massgeblichen Anteil am Schweizer Ressourcen- und Energieverbrauch sowie an den Treibhausgasemissionen. Will die Schweiz bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreichen, muss die Bauwirtschaft ihre Prozesse, Materialien und Technologien konsequent auf Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und klimafreundliche Lösungen ausrichten. Wie plant und baut man so, dass möglichst wenig Ressourcen und Energie verbraucht und Treibhausgase ausgestossen werden? Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

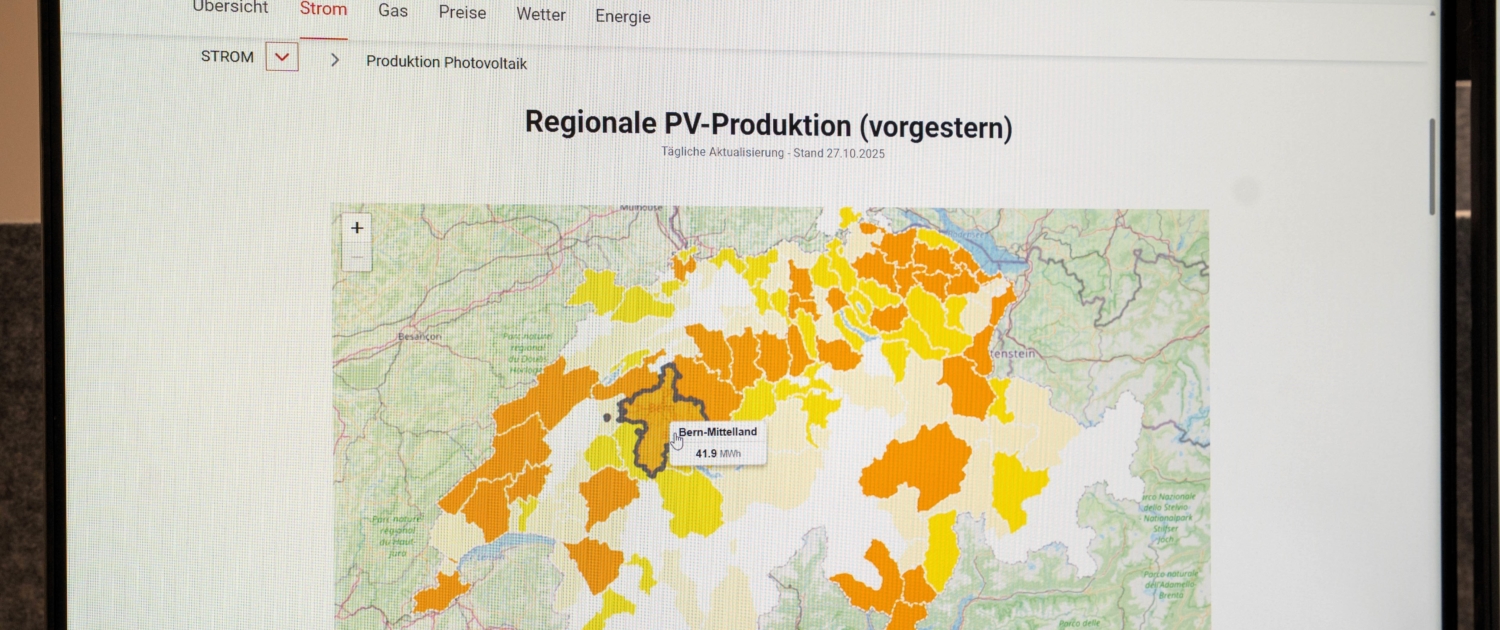

Noch keine BewertungenNeu im Energiedashboard: Dank Geodaten und KI stündliche Daten zur regionalen Solarstromproduktion

Wo produziert die Sonne wieviel Strom? Das Energiedashboard des Bundesamts für Energie (BFE) zeigt neu die regionale Tagesproduktion in stündlicher Auflösung. Das Tool liefert zudem auch eine Fünf-Tages-Prognose in stündlicher Auflösung. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenChancen nutzen, Risiken mindern: KI im Energiesektor

Künstliche Intelligenz ist überall. Auch im Energiesektor wird KI zunehmend eingesetzt. Das zeigt eine Umfrage bei 110 Energieversorgungsunternehmen in der Schweiz. Was heisst das für die Versorgungssicherheit? Eine Studie im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE) zeigt: KI bietet Chancen aber auch Risiken. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

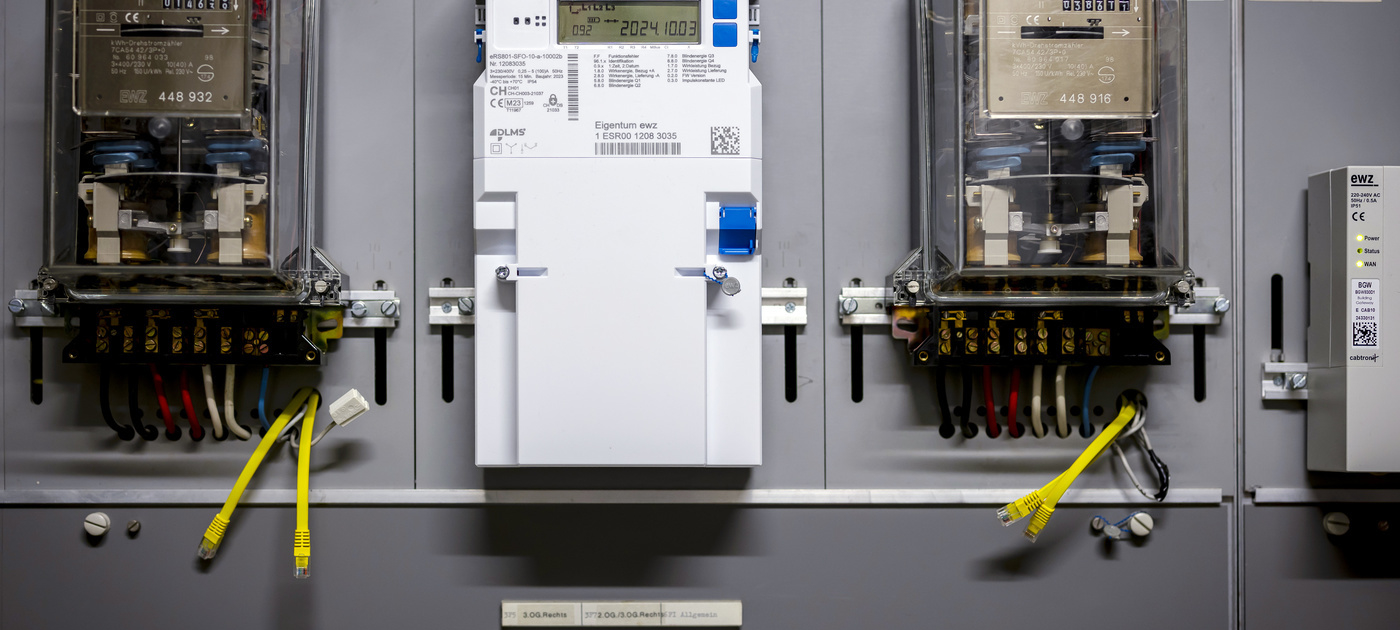

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Smart Meter: Neuer Standard soll Nutzung von Echtzeit-Daten erleichtern

Echtzeit-Daten zu Verbrauch und Produktion abrufen: Smartmeter vereinfachen dies. Allerdings gibt es bei den Kundenschnittstellen, wo diese Daten abgeholt werden könnten, keine Standards – bis jetzt. Nun soll sich das ändern mit dem neuen Branchendokument, das der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) mit Unterstützung von Energie Schweiz ausgearbeitet hat. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 3,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 3,00Wenn sich Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und die Innovations- und Startup-Szene treffen, wird es garantiert spannend. Am 19. November 2025 können Sie in Aarau persönlich dabei sein. Denn dann findet die renommierte Fachtagung Energiezukunft zum ersten Mal gemeinsam mit dem Energy Startup Day statt. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenFörderung im Rahmen des Klimaschutzgesetzes: Auch Wasserstoff und Speicherlösungen sind gefragt

Viele Prozesse in der Industrie sind nur schwer dekarbonisierbar. Eine Alternative zu fossilen Energien können Wasserstoff oder daraus hergestellte Stoffe sein. Der Bund fördert deshalb im Rahmen des Klima- und Innovationsgesetzes (KlG) neuartige Wasserstoff-Projekte zur Dekarbonisierung in der Industrie. Gesuche können seit dem 1. Juni 2025 laufend beim Bundesamt für Energie (BFE) eingereicht werden. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00BFE-Direktor Benoît Revaz sur le terrain : Wie plant ein Gasversorger die Zukunft ohne Gas?

Gas soll in der Schweizer Energieversorgung durch erneuerbare Energien ersetzt werden und nur noch in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen. Immer mehr Gasleitungen werden deshalb stillgelegt, weil sie nicht mehr gebraucht werden. So auch in Winterthur. Im Rahmen seiner Besuche vor Ort liess sich Benoît Revaz, Direktor des Bundesamts für Energie (BFE), in Begleitung von Christian Rütschi, stellvertretender Leiter Marktregulierung beim BFE, die Verhältnisse bei Stadtwerk Winterthur zeigen. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Fürs Gepäck bietet das Elektroauto Platz im Frunk. Sie verstehen Bahnhof? Kein Problem. Die Erklärung steht im Glossar der Elektromobilität von EnergieSchweiz und Swiss eMobility, das nun aktualisiert wurde. Auch Abkürzungen, wie PHEV oder SoH sind in diesem Nachschlagewerk erklärt. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 4,50

2 Vote(s), Durchschnitt: 4,50Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

BFE

BFE Sun2wheel

Sun2wheel Screenshot IDA

Screenshot IDA BFE - James Pocher

BFE - James Pocher Shutterstock

Shutterstock keystone-sda

keystone-sda Electrosuisse

Electrosuisse Shutterstock

Shutterstock BFE - Brigitte Mader

BFE - Brigitte Mader Screenshot BFE

Screenshot BFE