Staub, Lärm und Abgase von Baumaschinen mit Dieselmotor: Das sind typische Begleiterscheinungen von Baustellen. Pilot-Baustellen in den Städten Basel, Zürich und Luzern sollen zeigen, dass es ruhiger und mit weniger CO2-Emissionen geht. Eingesetzt werden dabei unter anderem batterieelektrische Bagger. Die Entwicklung dieser E-Bagger hat das Bundesamt für Energie (BFE) im Rahmen des Pilot- und Demonstrationsprogramms unterstützt. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Treibstoffe

Keine Qual mehr bei der Wahl des Neuwagens – der neue Verbrauchskatalog hilft beim Entscheid

Welches Fahrzeug entspricht am besten den eigenen Bedürfnissen? Wieviel CO2 stösst der gewünschte Neuwagen aus? Wie sieht es punkto Treibstoff- oder Stromverbrauch aus? Antworten gibt der Verbrauchskatalog, den EnergieSchweiz in Zusammenarbeit mit dem TCS komplett überarbeitet und mit neuen Elementen erweitert hat. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Erste Schätzungen: Der Energieverbrauch der Schweiz ist 2024 leicht angestiegen

Die Schweiz verbrauchte 2024 mehr Energie als im Vorjahr, nämlich etwa 772’940 Terajoule (TJ). Das zeigen erste Schätzungen des Bundesamts für Energie (BFE). Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Herkunftsnachweise helfen bei der Vermarktung von erneuerbaren Brenn- und Treibstoffen

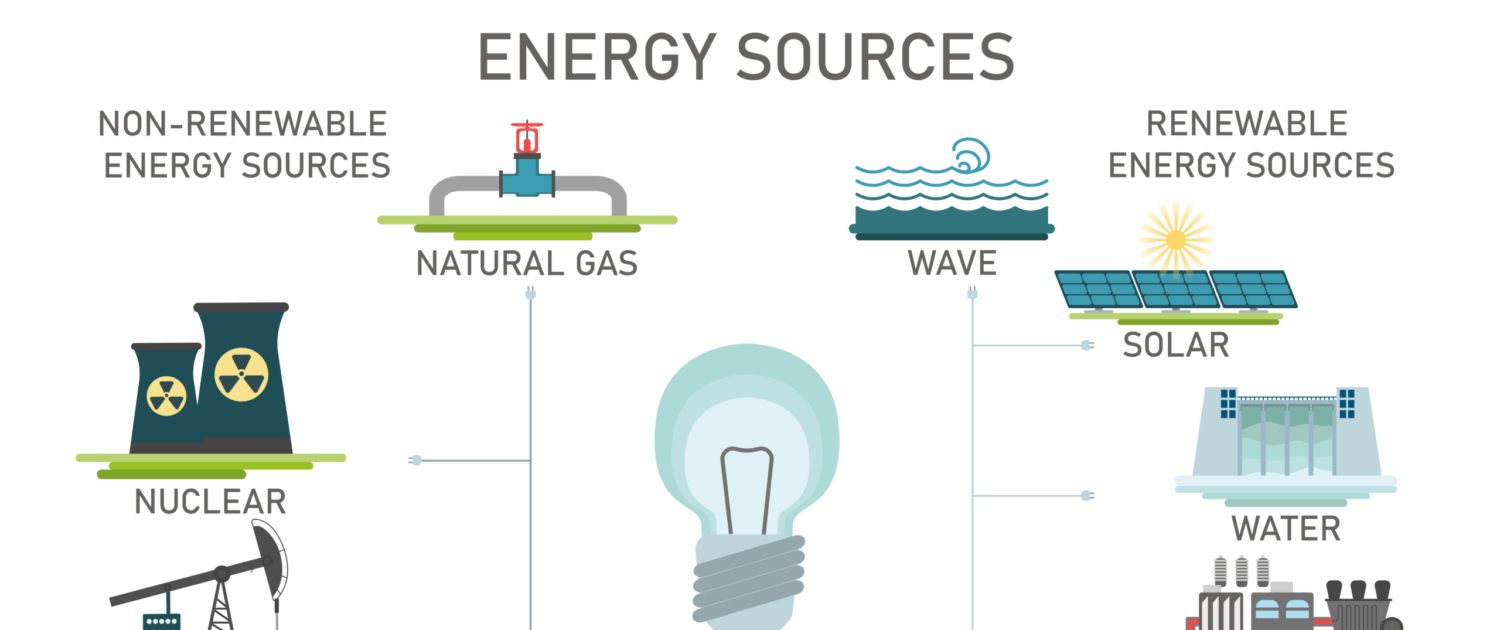

Woher stammen die erneuerbaren Brenn- und Treibstoffe, die in der Schweiz verkauft werden und aus welchen Energiequellen wurden sie hergestellt? Diese und weitere Informationen können den Herkunftsnachweisen (HKN) entnommen werden, die seit Anfang Jahr für erneuerbare Brenn- und Treibstoffe, für fossilen Wasserstoff und emissionsarme Flugtreibstoffe ausgestellt werden. Pronovo – die Vollzugsorganisation betreibt bereits das Herkunftsnachweissystem für Strom betreibt – ist ebenfalls für das HKN-System im Brenn- und Treibstoffbereich verantwortlich. Energeiaplus stellt das neue System vor.

Was funktioniert das Herkunftsnachweissystem für Brenn- und Treibstoffe (HKN-System)?

Das HKN-System ist im Prinzip eine grosse Datenbank. Darin sind alle importierten und in der Schweiz produzierten erneuerbaren Brenn- und Treibstoffe, fossile Wasserstoffe sowie die emissionsarmen Flugtreibstoffe erfasst. Die Daten der inländischen Produktion erfassen die Produzenten selber, im System werden dafür HKN ausgestellt. Die Daten der importierten Mengen werden über eine Schnittstelle zu den Importsystemen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit täglich direkt ins HKN-System übertragen. Sobald die Importeure die Daten kontrolliert haben, werden auch für diese Mengen HKN ausgestellt und dem Konto des Importeurs zugewiesen.

Der Herkunftsnachweis ist ein elektronisches Dokument. Er belegt unter anderem, aus welcher Energiequelle die erneuerbaren Brenn- und Treibstoffe hergestellt wurden und woher sie kommen.

Nach der Ausstellung können die Importeure und Produzenten die HKN an andere Akteure verkaufen – dies kann grundsätzlich losgelöst von den tatsächlichen physischen Energieflüssen geschehen. Sobald der ökologische Mehrwert des Stoffes geltend gemacht wird, müssen die HKN vom jeweiligen Besitzer entwertet werden. So wird sichergestellt, dass der Mehrwert kein zweites Mal beansprucht werden kann. Die Entwertung kann beim Verkauf der HKN an den Endkunden, die Endkundin oder bereits früher in der Lieferkette geschehen.

Für den Vollzug des HKN-Systems für Brenn- und Treibstoffe ist – analog zum Strombereich – Pronovo verantwortlich.

Welchen Zweck hat das System?

Das HKN-System garantiert, dass für gemeldete Mengen nur einmal ein HKN ausgestellt wird und der dazugehörige ökologische Mehrwert nur einmal geltend gemacht werden kann. Dieser vom System garantierte Ausschluss von Doppelzählungen ist insbesondere für die unterschiedlichen Instrumente der Energie- und Klimapolitik wichtig, die zwecks Dekarbonisierung der Energieversorgung unter anderem auf erneuerbare Treib- und Brennstoffe abstellen.

Dank des HKN wird der ökologische Mehrwert sichtbar und lässt sich – wie oben erwähnt – entsprechend auch handeln. Das hilft der Vermarktung dieser erneuerbaren Energieträger, die sich, wie beispielsweise Wasserstoff, je nach Herstellungsart in ihrer ökologischen Qualität, jedoch nicht in ihrer chemischen Zusammensetzung unterscheiden (fossiler Wasserstoff und grüner Wasserstoff sind chemisch gleich). Die Energielieferanten können zudem gegenüber ihren Kundinnen und Kunden transparent machen, woher die dem HKN zugrunde liegenden Stoffe kommen, und dass sie die vom Bund verlangten ökologischen Anforderungen einhalten. Auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel leistet das HKN-System damit einen wichtigen Beitrag.

Wie finanziert sich das System?

Der Betrieb des HKN-Systems für Brenn- und Treibstoffe wird (analog zum HKN-System für Strom) über Gebühren finanziert, die Pronovo bei den Akteuren erhebt, die das HKN-System nutzen (u.a. Importeure und Produzenten). Unter diese Betriebs- oder Vollzugskosten fallen unter anderem die Kosten für die Weiterentwicklung des IT-Systems, für das Hosting, die Wartung und den Betrieb des Systems sowie für das Personal der Vollzugsstelle Pronovo. Pronovo erhebt deshalb Gebühren für die Registrierung der Akteure im HKN-System sowie für die Ausstellung der HKN.

Welche Möglichkeiten gibt es, das System weiterzuentwickeln?

Abgesehen vom fossilen Wasserstoff besteht heute keine Erfassungspflicht für fossile Brenn- und Treibstoffe im HKN-System. Eine mögliche Weiterentwicklung besteht darin, schrittweise die fossilen und weitere emissionsarme Stoffe im HKN-System zu erfassen – dies mit dem Ziel einer Vollerfassung der Brenn- und Treibstoffe zu erreichen. Das HKN-System ist zudem so flexibel aufgebaut worden, dass neue Instrumente der Energie- und Klimapolitik später integriert und bei Bedarf auch andere Stoffe abgedeckt werden können. Analog zur Stromkennzeichnung könnten so auch Brenn- und Treibstoffe gekennzeichnet werden. Der HKN würde dazu dienen, den Liefermix gegenüber den Verbrauchern und Verbraucherinnen transparent zu machen.

Marine Pasquier, Tobias Scheurer, Sabine Hirsbrunner vom Team HKN-System, Bundesamt für Energie

Bild: Keystone-sda/Christian Beutler

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenBund fördert Massnahmen zur Entnahme und Speicherung von CO2 – Ausschreibung für Projekte gestartet

Das Ziel ist klar: 2050 muss die Schweiz netto-Null Treibhausgasemissionen ausweisen. Das gilt auch für Unternehmen. Dazu braucht es in erster Linie eine starke Reduktion von Treibhausgas-Emissionen wie CO2. Doch in einigen Branchen sind CO2-Emissionen nur schwer zu vermeiden – zum Beispiel in der Zementproduktion, in der Kehrichtverbrennung, der Landwirtschaft oder der Luftfahrt. Lösungen für die Entnahme von CO2 an der Quelle oder aus der Atmosphäre und dessen langfristige Speicherung sind deshalb gesucht. Darauf fokussiert die erste Projekt-Ausschreibung, die im Rahmen des neuen Klimagesetzes lanciert wird.

Was für Projekte werden gesucht? Welche Anforderungen müssen die Gesuchstellenden erfüllen? Warum liegt der Fokus bei dieser ersten Ausschreibung genau bei der Entnahme und Speicherung von CO2? Die Fragen gehen an Men Wirz. Er ist im Bundesamt für Energie in der Innovationsförderung tätig und koordiniert die Durchführung dieser Projektausschreibung.

Energeiaplus: Das Klima- und Innovationsgesetz (KlG) stellt während sechs Jahren insgesamt 1.2 Milliarden Franken für die Umstellung auf klimafreundliche Produktionsmethoden bereit. Im Rahmen einer ersten Ausschreibung werden nun 100 Millionen Franken für Massnahmen zur Entnahme und Speicherung von CO2 (CCS & NET) zur Verfügung gestellt. Warum dieser Fokus?

Men Wirz koordiniert die Projektausschreibung «CO2-Entnahme und -Speicherung inkl.» im Bundesamt für Energie. Bild: BFE

Men Wirz: Über die Hälfte der aktuellen CO2-Emissionen aus dem Sektor Industrie sollen bis 2050 durch die Abscheidung und Speicherung von CO2 vermindert werden. Der Bundesrat hat sich zum Ziel gesetzt, dass im Jahr 2030 eine halbe Million Tonnen CO2 abgeschieden und gespeichert werden sollen. Mit dieser Ausschreibung werden gezielt Pionierprojekte gefördert, die zu dieser Zielerreichung beitragen. Weiter gibt es auch zeitliche und logistische Gründe: Für die breite Umsetzung von CCS-Massnahmen müssen neue, kapitalintensive Abscheidungsanlagen und Transportinfrastrukturen aufgebaut werden. Die Planung und Realisierung dafür braucht viel Zeit. Da die KlG-Förderung zeitlich begrenzt ist, müssen diese Projekte möglichst bald gestartet werden. Deshalb lancieren BFE und BAFU gleich zum Start des Programms eine solche Ausschreibung.

Im Titel der Projektausschreibung heisst es, dass auch die Sektorkopplung im Energiebereich gefördert wird. Was bedeutet das und warum werden diese beiden Bereiche miteinander verbunden?

Unter Sektorkopplung versteht man die Bemühungen, die Bereiche Strom, Wärme, Mobilität sowie Brenn- und Treibstoffe zu koppeln. Die Abscheidung und Speicherung von CO2 ist eine sehr energieintensive Aktivität. Vor allem der Abscheidungsprozess benötigt viel Strom und Wärme. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass die Unternehmen die Abscheideanlagen in die bestehenden Industrieprozesse integrieren und zum Beispiel Abwärme aus ihrem Unternehmen dafür benutzen. Es ist auch sinnvoll, wenn sich Unternehmen bei der Logistikinfrastruktur zusammenschliessen – beispielsweise für den Abtransport von CO2 aus den Abscheidungsanlagen – und so Synergien nutzen.

Darüber hinaus lässt sich der abgeschiedene Kohlenstoff zur Herstellung synthetischer Brenn- und Treibstoffe nutzen (in der Fachsprache Carbon Capture and Utilization CCU). Angesichts der Komplementarität der beiden Themen Abscheidung/Speicherung und Sektorkopplung ist es sinnvoll, sie in der Ausschreibung miteinander zu verknüpfen.

Weshalb erfolgt diese Ausschreibung in einem zweistufigen Verfahren?

Bei den angesprochenen Lösungsansätzen handelt es sich um komplexe Infrastrukturmassnahmen. Daher ist es vorteilhaft, wenn sich mehrere Unternehmen zusammenschliessen, was entsprechend Zeit braucht. Zudem erhöht das zweistufige Verfahren die Planungssicherheit.

Ist geplant, dass Gesuche für andere Themen eingereicht werden können?

Ja. Parallel zu dieser ersten Ausschreibung wird es im Verlauf dieses Jahres auch die Möglichkeit geben, Gesuche für Massnahmen zu anderen Themen einzureichen, z.B. für die Substitution von fossil betriebenen Anlagen für die Bereitstellung von industrieller Prozesswärme. Zudem sind zukünftig weitere Ausschreibungen zu spezifischen Themen angedacht. Das Aufgleisen solcher Ausschreibungen dauert aber noch etwas und wir werden informieren, sobald solche Vorhaben konkret ausgearbeitet sind.

Und so läuft das Verfahren:

Bis am 25. April müssen Gesuchstellende ihr Pre-Proposal einreichen. Der Entscheid erfolgt Ende Mai.

Bis am 31. Oktober läuft die Frist für die Einreichung des Full-Proposal.Am 19. Dezember werden die Förderzuschläge kommuniziert.

Fragen zum Ausschreibeverfahren:

Per E-Mail: itinero@bfe.admin.ch; Inhaltliche Fragen müssen vor dem 15. März 2025 eintreffen. Danach werden nur noch administrative Fragen beantwortet.

Die Finanzhilfe beträgt höchstens 50% der anrechenbaren Kosten. Die effektive Beitragshöhe wird im Rahmen der Gesuchsevaluation festgelegt und kann gekürzt werden.

Zurück zur aktuellen Ausschreibung: Sind ganz bestimmte Branchen angesprochen? Welche?

Die Abscheidung von CO2 sollte wegen der hohen Kosten und der aufwändigen Logistik nur als letzte Möglichkeit für schwer vermeidbare Emissionen zum Einsatz kommen, also wenn es keine valable Alternative zur Verminderung der Emissionen gibt. Deshalb gibt es Branchen, die für die Umsetzung solcher CCS-Massnahmen relevanter sind, wie beispielsweise die Zement- und die Chemieindustrie. Darüber hinaus könnten einige Wirtschaftszweige die Produktion negativer Emissionen ermöglichen, wie etwa Anlagen zur Biogaserzeugung oder Holzkraftwerke.

Projekte zur Abscheidung von CO2 aus der Luft gibt es bereits. Das bekannteste Beispiel ist Climeworks. Das Rad müsste also nicht ganz neu erfunden werden. Stimmt diese Einschätzung?

Es ist effektiv nicht Sinn und Zweck dieses neuen Förderprogramms, die Forschung und Entwicklung von Technologien zu unterstützen. Gleichwohl sind die Erfahrungen in der Industrie bei der Planung und beim Betrieb von Anlagen zur Abscheidung von CO2 immer noch begrenzt. Das Ziel ist somit, auf den bisherigen Erfahrungen aufzubauen und durch konkrete Umsetzungsprojekte Klimawirkung zu erzielen und die Innovation voranzutreiben.

Was müssen die Gesuche erfüllen, damit es Fördergelder gibt – punkto Massnahmen, die die Unternehmen ergreifen wollen, um ihren CO2-Ausstoss zu minimieren/vermeiden?

Wichtig ist vor allem aufzuzeigen, dass die Massnahme zu einer substanziellen Verminderung der Treibhausgasemissionen führt. Konkret wird verlangt, dass mit der Massnahme jährlich mindestens 5’000 Tonnen CO2 abgeschieden und dauerhaft gespeichert wird. Das entspricht dem CO2-Aussstoss von 5000 Personen, die von der Schweiz nach New York und zurückfliegen oder den jährlichen Gesamtemissionen von 1’000 Schweizerinnen oder Schweizern.

Je tiefer die spezifischen Kosten für diese CO2-Verminderung respektive die Erzeugung von negativen Emissionen, umso besser sind die Chancen für eine Förderung. Die Massnahmen selbst können vielfältig sein, also beispielsweise das Entfernen von CO2 aus der Luft (wie beim Beispiel von Climeworks) oder die Abscheidung von CO2 eines Zementwerks.

Und was wird in Bezug auf die Speicherung von CO2 erwartet/verlangt?

Auch für die Speicherung des CO2 gibt es verschiedene Optionen, beispielsweise die Einlagerung im Untergrund oder über eine Weiterverwendung in einem Produkt wie Recyclingbeton oder synthetischer Treibstoff. Von Vorteil ist, wenn die Projekte breit abgestützt werden und mehrere Akteure von der Umsetzung der Massnahme profitieren, also in der Form von Clusterprojekten und durch die Kopplung von verschiedenen Industriesektoren.

Wer ein Gesuch einreichen will, muss einen Netto-Null-Fahrplan beilegen. Was enthält ein solcher Fahrplan?

Ein Netto-Null-Fahrplan Fahrplan basiert auf einer Treibhausgasbilanz und zeigt konkret auf, wie das Unternehmen seine Emissionen mittels kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen entlang eines Absenkpfads effektiv auf Null reduzieren kann. Daneben enthält der Fahrplan einen Aufbaupfad für Negativemissionen, welche schwer vermeidbare Restemissionen ausgleichen. Die Details zum Inhalt dieser Fahrpläne wurden kürzlich in einer Richtlinie veröffentlicht.

Werden Gesuche von grossen Energieverbrauchern gleich behandelt wie Gesuche von weniger energieintensiven Unternehmen? Der Effekt könnte bei grossen Energieverbrauchern grösser sein.

Das wird effektiv eine spannende Frage bei der Evaluation der Gesuche sein. Ein entscheidendes Kriterium für die Vergabe der Fördermittel ist das Anwendungspotenzial der eingesetzten Technologien, d.h. wie viele weitere solche Massnahmen könnten in der Schweiz umgesetzt werden und wie viel CO2 kann jeweils vermieden werden? In diesem Sinne sind sowohl einzelne grosse Anlagen wie auch eine grosse Anzahl kleinerer Massnahmen interessant. Letztendlich wird die Gesamtbetrachtung darüber entscheiden, welche Projekte effektiv gefördert werden.

Sie planen Webinare, wo sich Gesuchstellende über das ganze Verfahren informieren können. Was ist das Ziel?

Da es sich um ein komplett neues Förderinstrument handelt, dürfte es viele Fragen aus der Industrie zum Vorgehen geben, zum Beispiel wie man die Netto-Null-Fahrpläne erstellen muss, wie man ein Gesuch um Finanzhilfe einreicht, oder was die Teilnahmebedingungen und Ausschlusskriterien sind. Fragen zur CCS-Ausschreibung müssen aufgrund des engen Zeitplans rasch beantwortet werden. Deshalb wollen wir zusätzlich zu schriftlichen Unterlagen auch den Austausch mit den involvierten Akteuren suchen. Das gibt uns auch einen Eindruck darüber, welche Art von Projekten möglicherweise eingereicht werden, was unsere eigene interne Planung vereinfacht.

Zum Schluss noch: Wofür gibt es keine Finanzhilfen?

Nicht förderberechtigt sind u.a. Massnahmen, die nicht direkt zu einer Verminderung von CO2-Emissionen oder einer Realisierung von Negativemissionen führen, also beispielsweise Prototypenanlagen, die keine namhafte Menge an CO2 abscheiden und speichern. Ebenfalls nicht gefördert werden Anlagen, die fossiles CO2 abscheiden wollen, das beispielsweise durch dem Einsatz einer Wärmepumpe vermieden werden kann und somit als nicht schwer vermeidbar eingestuft wird.

Alle Infos zu den Webinaren:

Wann: 29. Januar, 11 bis 12 Uhr (Sprachen Deutsch und Französisch)

Thema: Ausschreibung «CO2-Entnahme und -Speicherung inkl. Sektorkopplung»

Inhalte:

- Thematische Einführung und Schwerpunkte der Ausschreibung

- zweistufige Ausschreibung und Gesuch: Kriterien und wesentliche Punkte

- Planung und Fristen 2025

- Fragen / Antworten zur Ausschreibung

Weitere Infos: Webinare: Informationen und Anmeldung und für Fragen: itinero@bfe.admin.ch

Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie

Shutterstock: Stock-Vektorgrafik ID: 2376641241; VectorMine

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenElektroauto, E-Bike, geteilte Mobilität: In der Mobilität tut sich einiges punkto Nachhaltigkeit. Doch es stellen sich neue Fragen. Was bedeutet die zunehmende Elektrifizierung des Verkehrs für das Stromnetz? Wie können die erneuerbaren Energien optimal dafür genutzt werden? Braucht es neue Regulierungen? Ändert sich auch das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung? Im Energieforschungskonzept des Bundes ist die Mobilität deshalb eines der vier Schwerpunktthemen.

Das Ziel ist klar: Bis 2050 soll der Verkehr unter dem Strich keine Treibhausgasemissionen mehr ausstossen (Netto-null). Das heisst insbesondere: Schluss mit Fahrzeugen mit fossilen Antrieben auf der Strasse. Mittlerweile haben sich alternative Antriebstechnologien etabliert, insbesondere der batterie-elektrische Antrieb bei Personenwagen. Auch der Schwerverkehr setzt zunehmend auf Strom, aber auch auf weitere alternative Treibstoffe wie zum Beispiel Wasserstoff. Selbst in der Luft- und Schifffahrt sind alternative Antriebe ein Thema. Der Umstieg läuft also, hat aber Konsequenzen: Es braucht mehr Strom, das Stromnetz soll diesen zusätzlichen Bedarf bewältigen können, ohne dass massiv in die Infrastruktur investiert werden muss. Zudem braucht es flexible Lösungen, denn Sonne und Wind liefern nicht ständig Strom.

Es besteht weiterhin viel Forschungsbedarf, sagt Luca Castiglioni. Er leitet das Forschungsprogramm Mobilität im Bundesamt für Energie und erklärt, wozu genau geforscht werden soll.

Energeiaplus: Die Abstimmung von Produktion, Transport und Nutzung von Strom ist ein zentraler Punkt für die Energiezukunft. Was will die Forschung in dieser «Energiekette» leisten?

Luca Castiglioni ist beim Bundesamt für Energie Leiter Forschungsprogramm Mobilität. Bild: zvg

Luca Castiglioni: Unser bisheriges Verkehrssystem beruht zu einem grossen Teil auf fossilen Energieträgern. Diese können leicht gelagert werden, haben eine hohe Energiedichte und sind jederzeit verfügbar. Allein die Elektrifizierung des Strassenverkehrs führt zu einem Mehrverbrauch von 14-17 TWh Strom, was rund einem Viertel des derzeitigen Verbrauchs entspricht. Mit dem neuen Stromgesetz ist ein Zubau von rund 45 TWh zusätzlicher, erneuerbarer Produktion vorgesehen. Der Mehrverbrauch kann grundsätzlich also gut gedeckt werden.

Um hohe Systemkosten für Speicherung und Verteilung des Stroms zu vermeiden, ist es aber relevant, dass der Verbrauch, d. h. das Laden der Fahrzeuge, insbesondere zeitlich, aber auch räumlich gut mit dem Produktionsprofil der erneuerbaren Energieträger, insbesondere der Photovoltaik abgestimmt wird. Forschungsbedarf gibt es da, wo der Solarstrom nicht direkt vom eigenen Dach und ohne Umwege in die Batterie des Autos geladen werden kann. Da gilt es, noch bessere, effizientere Wege zu finden.

Die Elektromobilität soll das Stromnetz also nicht unnötig belasten und könnte sogar die Stabilität und Flexibilität des Netzes insgesamt erhöhen. Bidirektionales Laden (V2X) ist das Stichwort dazu. Das V2X Suisse Projekt des Carsharing-Anbieters Mobility hat gezeigt, dass das E-Auto grundsätzlich als Speicher für überschüssigen Strom dienen und damit das Netz stabilisieren kann, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer einen Nachteil haben. Was braucht’s in diesem Bereich noch für neue Erkenntnisse?

Dieses vom BFE geförderte Demonstrationsprojekt hat vor allem zwei Sachen gezeigt: Batterien von Elektroautos sind geeignet, um das Verteilnetz zu stabilisieren oder Systemdienstleistungen (Regelenergie zum Ausgleich von Schwankungen im Stromnetz) anzubieten. Diese Prozesse laufen im Hintergrund, ohne dass der Car-Sharing Betrieb eingeschränkt werden muss. Im Verlauf des Projekts zeigten sich aber auch die Herausforderungen. Aufgrund der hohen Kosten für die bidirektionale Ladeinfrastruktur und fehlenden lukrativen Geschäftsmodellen, ist es zurzeit nicht möglich, mit V2X Geld zu verdienen.

Mit einem Anteil von 31% ist der Verkehr derzeit noch der grösste Verursacher von Treibhausgasemissionen. Zudem: 38% des Energieverbrauchs gehen aufs Konto des Transportsektors, auch das ein Spitzenplatz. Eine aktuelle BFE-Studie zur Elektromobilität prognostiziert, dass bereits Mitte des nächsten Jahrzehnts die Hälfte der Autos elektrisch unterwegs sein wird.

Ein weiteres Hindernis ist die beschränkte Auswahl an Elektroautos, die V2X unterstützen und die unzureichende Interoperabilität der Ladeinfrastruktur. Das hat zur Folge, dass nur bestimme Kombinationen von Ladestation und Automodell zusammenpassen. Im technischen Bereich müssen also Ladeinfrastruktur und Standards weiterentwickelt werden, um die Kosten zu senken und volle Interoperabilität zu garantieren. Aus systemischer Sicht muss geprüft werden, wo die Flexibilität durch V2X am besten genutzt werden kann und wie sich daraus lukrative Geschäftsmodelle entwickeln können. Hier gibt es durch das neue Stromgesetz ein paar entscheidende Änderungen, deren Auswirkungen genau verfolgt werden müssen. Es gibt also durchaus noch weiteren Forschungsbedarf in diesem Bereich.

Privatautos eignen sich aufgrund der geringen Tagesdistanzen besonders für bidirektionales Laden (V2X). Dafür müssen Autofahrerinnen und Autofahrer bereit sein, die Batterie in diesem Sinne zu nutzen und allenfalls auch externen Zugriff darauf zu gewähren. Gibt es dazu auch Forschungsprojekte?

In einem ersten Forschungsprojekt (IncentV2G) wurde untersucht, ob spezielle Stromtarife den Einsatz für V2X begünstigen können. Dabei hat sich gezeigt, dass die Leute wenig preissensitiv sind und nur wenige bereit waren den speziellen Tarif zu nutzen, welcher dem Verteilnetzbetreiber im Gegenzug erlaubte, den Ladevorgang zu steuern. Es zeigt sich auf jeden Fall, dass es unkomplizierte Tarifstrukturen braucht und die Kunden für die angebotene Flexibilität auch adäquat vergütet werden müssen.

Das Forschungskonzept sieht auch Forschungsbedarf bei den Batterien. Was für Fragen soll die Forschung beantworten?

Die Batterie ist die teuerste und in der Herstellung energie- und ressourcenintensivste Komponente eines Elektromobils. Beim CO2-Fussabdruck in der Herstellung wurden aber bereits beträchtliche Fortschritte erzielt. Mit der zunehmenden Verbreitung der Elektromobilität steigt einerseits der Druck auf die kritischen Rohstoffe, andererseits steigt auch die Anzahl von Batterien, die ihr Lebensende erreichen. Obwohl der allergrösste Teil der Rohstoffe in Batterien zurückgewonnen werden kann, sind die Prozesse noch nicht effizient genug und zu teuer. Es geht also vor allem darum, wie die Prozesse effizienter gestaltet werden können, aber z. B. auch, wie mit unterschiedlichen Batteriechemien umgegangen werden kann. Wichtig ist auch, den sogenannten «State of Health», also den Zustand der Batterie exakt bestimmen zu können. Denn nur so kann entschieden werden, ob die Batterie weiterhin gebraucht werden kann, z. B. in einem Occasionsfahrzeug, ob sie sich noch für stationäre Anwendungen eignet oder direkt dem Recycling zugeführt werden soll.

Im Forschungskonzept sind auch grundsätzliche Themen im Zusammenhang mit Mobilität aufgeführt. Zum Beispiel das individuelle Mobilitätsbedürfnis, das Mobilitätsverhalten und die Verkehrsmittelwahl. Warum?

Die Elektromobilität ist die wichtigste und effizienteste technische Massnahme, um die CO2-Emissionen im Strassenverkehr zu reduzieren. Noch weniger Emissionen können durch generelle Verkehrsvermeidung oder den Umstieg auf nachhaltigere Transportmittel erreicht werden, allen voran natürlich der öffentliche Verkehr, aber unbedingt auch Aktiv- und Langsamverkehr. Gerade das E-Bike hat hier in den letzten Jahren einige Leute bei kürzeren und mittleren Distanzen zum Umstieg bewegt. Digitalisierung und neue Arbeitsmodelle (Homeoffice) reduzieren den Pendelverkehr und einen Teil der beruflichen Mobilität zusätzlich. Auch die Raumplanung hat einen massgeblichen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten. Es zeigt sich aber auch, dass eine Reduktion der beruflichen Mobilität häufig das Bedürfnis nach Mobilität in der Freizeit erhöht – hier spricht man von einem Rebound Effekt. Es ist also wichtig, die Mobilität in ihrer Gesamtheit zu betrachten und dabei auch zu erforschen, wie sich technische Neuerungen und gesellschaftliche Veränderungen darauf auswirken.

Mobilität braucht auch Platz – sprich Strassen, Parkplätze, Garagen. Setzt die Forschung hier auch an?

Das Forschungsprogramm des BFE fokussiert vor allem auf energetische Aspekte und auf die Vermeidung von Emissionen. Allerdings dürfen Energie und Emissionen nicht losgelöst von Platzbedarf oder zum Beispiel Verkehrssicherheit betrachtet werden. Der Umstieg auf Elektromobilität hat viele Vorteile hinsichtlich Energieeffizienz und Reduktion der CO2-Emissionen, ändert aber nichts am grossen Raumbedarf der individuellen Mobilität. Der Verzicht aufs Auto und die Nutzung von ÖV und Car-Sharing handkehrum tragen auch zu einer effizienteren Nutzung des Strassenraums bei. Noch besser schneiden hier Fussverkehr und Velo ab. Die effizienteste Mobilität ist notabene diejenige, die vermieden werden kann, also nicht stattfindet. Bei allen Forschungsprojekten ist eine gesamtheitliche Betrachtung zentral – ebenso wie die enge Abstimmung und Koordination mit weiteren Bundesämtern, die sich um die Anliegen der Umwelt sowie Verkehrs- und Raumplanung kümmern.

Interview: Brigitte Mader, Kommunikation, Bundesamt für Energie

Bild: keystone-sda; Gaetan Bally

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Nachhaltige Treibstoffe – nicht nur eine Frage der Technik

Forschende von neun Schweizer Hochschulen und Forschungsinstituten sowie ein Industriepartner wollen Wege aufzeigen, wie die Schweiz robust mit nachhaltigen Treib- und Brennstoffen und Grundchemikalien versorgt werden kann. Das Konsortium «reFuel.ch» (Renewable Fuels and Chemicals for Switzerland) hatte bei der Ausschreibung «Sustainable Fuels» des Förderprogramms SWEET («SWiss Energy research for the Energy Transition») den Zuschlag erhalten. Was das Konsortium konkret vorhat, erläutert Christian Bach von der Empa, Co-Koordinator des Konsortiums. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenErste Demonstrationsanlage zur Herstellung solarer Treibstoffe

Die Schweizer Firma Synhelion, ein Spin-off der ETH Zürich, hat am 20. Juni 2024 ihre DAWN-Anlage in Jülich in Deutschland eingeweiht. Es ist die erste Demonstrationsanlage zur Produktion von solaren Treibstoffen im industriellen Massstab. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenErste Schätzungen zeigen: Energieverbrauch in der Schweiz bleibt auf Vorjahres-Niveau

Die Schweiz verbrauchte 2023 fast gleich viel Energie wie im Vorjahr – etwa 764’680 Terajoule (TJ). Das zeigen erste Schätzungen des Bundesamts für Energie (BFE). Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenRückblick SWEET-Konferenz – Vielfältige Einblicke in die Energieforschung

Am 6. September 2023 traf sich die Energieforschungs-Community in Bern zur zweiten SWEET-Konferenz. Diese bot eine Plattform für den Austausch zwischen der Energieforschung und Umsetzungspartnern aus der Privatwirtschaft, von Verbänden, Kantonen, Städten, Gemeinden und dem Bund. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenKontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

SUNCAR

SUNCAR

Shutterstock

Shutterstock Keystone-sda

Keystone-sda shutterstock

shutterstock keystone-sda

keystone-sda Shutterstock

Shutterstock Synhelion

Synhelion shutterstock

shutterstock BFE

BFE