Alle fünf Jahre muss der Bundesrat Zwischenziele für den Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien definieren. So sieht es das Bundesgesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien vor. Mit der Anpassung der entsprechenden Verordnung per 1. Januar 2026 hat der Bundesrat nun erstmals Ziele für das Jahr 2030 beschlossen. Hier geht’s zur Medienmitteilung des Bundesrats. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Energieträger

Immaterielles Kulturerbe: Wie aus dem Baum Holzkohle entsteht

Gas oder Holzkohle: Mit welchem Energieträger das Steak, die Wurst oder der Maiskolben am besten gelingt auf dem Grill, darüber mögen die Meinungen auseinander gehen. Doch wer weiss, dass hinter der Herstellung von Holzkohle ein uraltes Handwerk steckt, das zu den lebendigen Traditionen der Schweiz gehört? Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

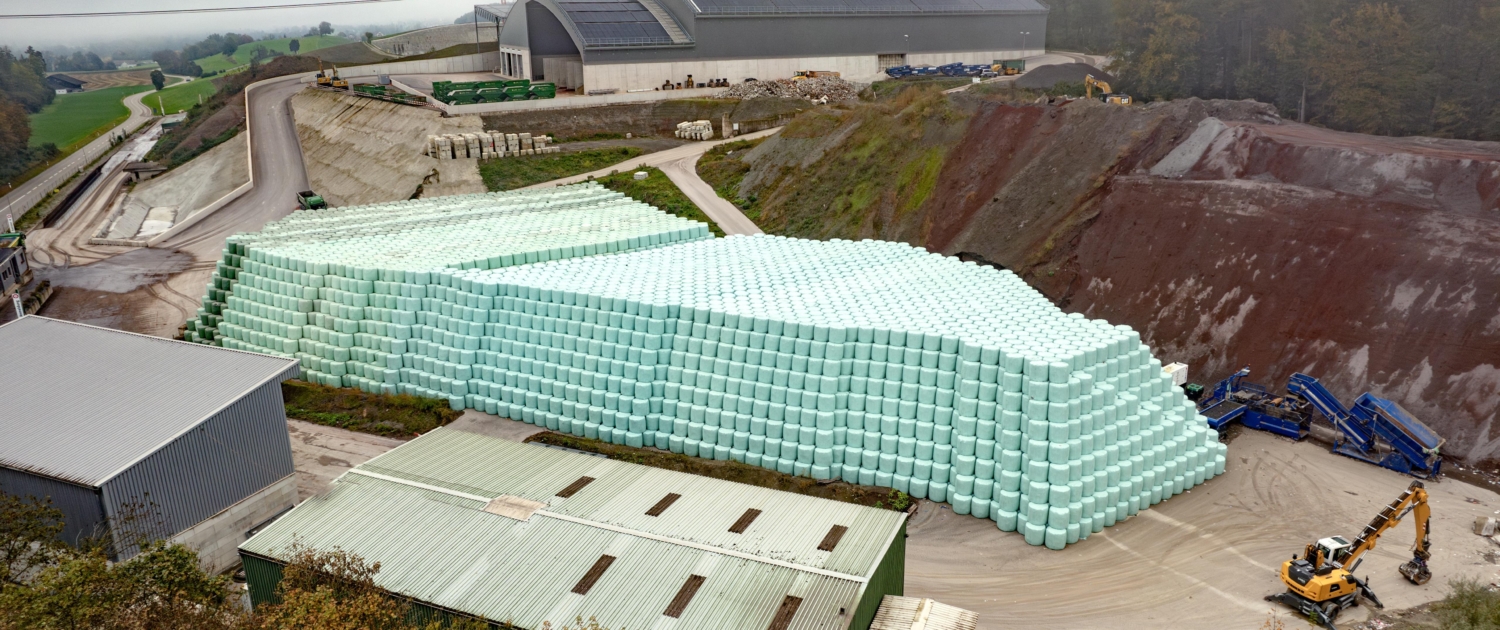

Noch keine BewertungenFür mehr Energie im Winter: Geeigneten Abfall lagern statt im Sommer verbrennen

Kehrichtverbrennungsanlagen verbrennen Abfall und erzeugen dabei Wärme und Strom. Wie wäre es, wenn man einen Teil des Abfalls zwischenlagern und so die Energieproduktion besser an die Nachfrage anpassen würde? Und wie gross wäre das Energiepotenzial überhaupt? Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Elektrizitätsversorgung: das Jahr 2024 im Überblick – jetzt online

Wieviel Strom wurde 2024 in der Schweiz produziert? Wer verbrauchte wieviel Strom? Wie sieht es punkto Import und Export von Strom aus? Alles Wissenswerte rund um die Stromversorgung findet man in der Schweizerischen Elektrizitätsstatistik, die das Bundesamt für Energie publiziert hat. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenFörderung im Rahmen des Klimaschutzgesetzes: Auch Wasserstoff und Speicherlösungen sind gefragt

Viele Prozesse in der Industrie sind nur schwer dekarbonisierbar. Eine Alternative zu fossilen Energien können Wasserstoff oder daraus hergestellte Stoffe sein. Der Bund fördert deshalb im Rahmen des Klima- und Innovationsgesetzes (KlG) neuartige Wasserstoff-Projekte zur Dekarbonisierung in der Industrie. Gesuche können seit dem 1. Juni 2025 laufend beim Bundesamt für Energie (BFE) eingereicht werden. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00BFE-Direktor Benoît Revaz sur le terrain : Wie plant ein Gasversorger die Zukunft ohne Gas?

Gas soll in der Schweizer Energieversorgung durch erneuerbare Energien ersetzt werden und nur noch in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen. Immer mehr Gasleitungen werden deshalb stillgelegt, weil sie nicht mehr gebraucht werden. So auch in Winterthur. Im Rahmen seiner Besuche vor Ort liess sich Benoît Revaz, Direktor des Bundesamts für Energie (BFE), in Begleitung von Christian Rütschi, stellvertretender Leiter Marktregulierung beim BFE, die Verhältnisse bei Stadtwerk Winterthur zeigen. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

2 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Bund fördert Solarthermie für Prozesswärme

Mit der Energie der Sonne lässt sich nicht nur Strom, sondern auch Wärme erzeugen. Soweit, so bekannt. Dennoch wird die Sonnenwärme bei industriellen Prozessen noch selten eingesetzt. Wo macht Solarthermie Sinn? Und was will der Bund mit dem neuen Förderung für solche Anlagen bei Industriebetrieben erreichen? Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenErste Schätzungen: Der Energieverbrauch der Schweiz ist 2024 leicht angestiegen

Die Schweiz verbrauchte 2024 mehr Energie als im Vorjahr, nämlich etwa 772’940 Terajoule (TJ). Das zeigen erste Schätzungen des Bundesamts für Energie (BFE). Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Herkunftsnachweise helfen bei der Vermarktung von erneuerbaren Brenn- und Treibstoffen

Woher stammen die erneuerbaren Brenn- und Treibstoffe, die in der Schweiz verkauft werden und aus welchen Energiequellen wurden sie hergestellt? Diese und weitere Informationen können den Herkunftsnachweisen (HKN) entnommen werden, die seit Anfang Jahr für erneuerbare Brenn- und Treibstoffe, für fossilen Wasserstoff und emissionsarme Flugtreibstoffe ausgestellt werden. Pronovo – die Vollzugsorganisation betreibt bereits das Herkunftsnachweissystem für Strom betreibt – ist ebenfalls für das HKN-System im Brenn- und Treibstoffbereich verantwortlich. Energeiaplus stellt das neue System vor.

Was funktioniert das Herkunftsnachweissystem für Brenn- und Treibstoffe (HKN-System)?

Das HKN-System ist im Prinzip eine grosse Datenbank. Darin sind alle importierten und in der Schweiz produzierten erneuerbaren Brenn- und Treibstoffe, fossile Wasserstoffe sowie die emissionsarmen Flugtreibstoffe erfasst. Die Daten der inländischen Produktion erfassen die Produzenten selber, im System werden dafür HKN ausgestellt. Die Daten der importierten Mengen werden über eine Schnittstelle zu den Importsystemen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit täglich direkt ins HKN-System übertragen. Sobald die Importeure die Daten kontrolliert haben, werden auch für diese Mengen HKN ausgestellt und dem Konto des Importeurs zugewiesen.

Der Herkunftsnachweis ist ein elektronisches Dokument. Er belegt unter anderem, aus welcher Energiequelle die erneuerbaren Brenn- und Treibstoffe hergestellt wurden und woher sie kommen.

Nach der Ausstellung können die Importeure und Produzenten die HKN an andere Akteure verkaufen – dies kann grundsätzlich losgelöst von den tatsächlichen physischen Energieflüssen geschehen. Sobald der ökologische Mehrwert des Stoffes geltend gemacht wird, müssen die HKN vom jeweiligen Besitzer entwertet werden. So wird sichergestellt, dass der Mehrwert kein zweites Mal beansprucht werden kann. Die Entwertung kann beim Verkauf der HKN an den Endkunden, die Endkundin oder bereits früher in der Lieferkette geschehen.

Für den Vollzug des HKN-Systems für Brenn- und Treibstoffe ist – analog zum Strombereich – Pronovo verantwortlich.

Welchen Zweck hat das System?

Das HKN-System garantiert, dass für gemeldete Mengen nur einmal ein HKN ausgestellt wird und der dazugehörige ökologische Mehrwert nur einmal geltend gemacht werden kann. Dieser vom System garantierte Ausschluss von Doppelzählungen ist insbesondere für die unterschiedlichen Instrumente der Energie- und Klimapolitik wichtig, die zwecks Dekarbonisierung der Energieversorgung unter anderem auf erneuerbare Treib- und Brennstoffe abstellen.

Dank des HKN wird der ökologische Mehrwert sichtbar und lässt sich – wie oben erwähnt – entsprechend auch handeln. Das hilft der Vermarktung dieser erneuerbaren Energieträger, die sich, wie beispielsweise Wasserstoff, je nach Herstellungsart in ihrer ökologischen Qualität, jedoch nicht in ihrer chemischen Zusammensetzung unterscheiden (fossiler Wasserstoff und grüner Wasserstoff sind chemisch gleich). Die Energielieferanten können zudem gegenüber ihren Kundinnen und Kunden transparent machen, woher die dem HKN zugrunde liegenden Stoffe kommen, und dass sie die vom Bund verlangten ökologischen Anforderungen einhalten. Auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel leistet das HKN-System damit einen wichtigen Beitrag.

Wie finanziert sich das System?

Der Betrieb des HKN-Systems für Brenn- und Treibstoffe wird (analog zum HKN-System für Strom) über Gebühren finanziert, die Pronovo bei den Akteuren erhebt, die das HKN-System nutzen (u.a. Importeure und Produzenten). Unter diese Betriebs- oder Vollzugskosten fallen unter anderem die Kosten für die Weiterentwicklung des IT-Systems, für das Hosting, die Wartung und den Betrieb des Systems sowie für das Personal der Vollzugsstelle Pronovo. Pronovo erhebt deshalb Gebühren für die Registrierung der Akteure im HKN-System sowie für die Ausstellung der HKN.

Welche Möglichkeiten gibt es, das System weiterzuentwickeln?

Abgesehen vom fossilen Wasserstoff besteht heute keine Erfassungspflicht für fossile Brenn- und Treibstoffe im HKN-System. Eine mögliche Weiterentwicklung besteht darin, schrittweise die fossilen und weitere emissionsarme Stoffe im HKN-System zu erfassen – dies mit dem Ziel einer Vollerfassung der Brenn- und Treibstoffe zu erreichen. Das HKN-System ist zudem so flexibel aufgebaut worden, dass neue Instrumente der Energie- und Klimapolitik später integriert und bei Bedarf auch andere Stoffe abgedeckt werden können. Analog zur Stromkennzeichnung könnten so auch Brenn- und Treibstoffe gekennzeichnet werden. Der HKN würde dazu dienen, den Liefermix gegenüber den Verbrauchern und Verbraucherinnen transparent zu machen.

Marine Pasquier, Tobias Scheurer, Sabine Hirsbrunner vom Team HKN-System, Bundesamt für Energie

Bild: Keystone-sda/Christian Beutler

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenDie Ziele sind definiert, die Projekte gebündelt: Die ETH Zürich ist auf Expeditionskurs mit Ziel Netto-Null. Vieles ist noch ungewiss, doch eines ist klar: Es braucht Mut und Gestaltungswillen, um das Ziel zu erreichen. Gut, dass sich die ETH als Hochschule durch Innovation und Kooperation auszeichnet. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenKontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

keystone-sda

keystone-sda Bild: Doris Wicki

Bild: Doris Wicki zvg - Prestaball, Reconvilier

zvg - Prestaball, Reconvilier

Shutterstock

Shutterstock BFE - Brigitte Mader

BFE - Brigitte Mader Emmi

Emmi Shutterstock

Shutterstock Keystone-sda

Keystone-sda ETHZ

ETHZ