PV-Anlagen montieren, Wärmepumpen installieren, Gebäudehüllen dämmen: Der Bedarf an Fachleuten in der Gebäudebranche in der Schweiz ist gross. Das ist auch Thema an der nationalen Netzwerktagung „Bildungsoffensive Gebäude“ in Bern. Gefragt sind auch neue Berufsprofile. Zum Beispiel jenes des Solarinstallateurs, der Solarpanels richtig auf Dach und Fassade anbringen oder Anlagen warten kann. Weiterlesen

Schlagwortarchiv für: Energiesystem

Rückblick SWEET-Konferenz – Vielfältige Einblicke in die Energieforschung

Am 6. September 2023 traf sich die Energieforschungs-Community in Bern zur zweiten SWEET-Konferenz. Diese bot eine Plattform für den Austausch zwischen der Energieforschung und Umsetzungspartnern aus der Privatwirtschaft, von Verbänden, Kantonen, Städten, Gemeinden und dem Bund. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenPV wird unsichtbar – Wenn die Fassade Strom produziert

Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf Dächern sind mittlerweile gang und gäbe – auf Neubauten und bestehenden Gebäuden. Immer häufiger werden Solarpanels aber auch an Fassaden, Brüstungen oder Geländer montiert. Energeiaplus zeigt anhand von konkreten Bauprojekten, wo die Herausforderungen und Chancen liegen. PV an Fassaden ist auch Thema am 5. Symposium «Solares Bauen» vom 26. September 2023, das durch das BFE-Programm Energie Schweiz unterstützt wird. Weiterlesen

Noch keine Bewertungen

Noch keine BewertungenElektro- oder Plug-in-Hybridautos müssen geladen werden. Ein grosser Teil dieser Ladevorgänge findet am Wohnort des Fahrzeugbesitzers oder der -besitzerin statt an der eigenen Ladestation oder zur Not auch über das langsame 230-Volt-Netz. Wer eine Ladestation installiert, muss seinen Netzbetreiber benachrichtigen, damit dieser die Installation genehmigen kann.

Da Heim-Ladestationen mit bis zu 22 kW Wechselstrom laden können, könnte es zu Problemen kommen, wenn mehrere Installationen an derselben Leitung oder hinter dem gleichen Transformator des Netzbetreibers hängen und diese nicht auf höhere Leistungen ausgelegt ist. Bei einer Überlastung könnte im Extremfall die Versorgung des Quartiers beeinträchtigt werden. Weiterlesen

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

3 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Elektrofahrzeuge leisten einen zunehmend wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrs. Künftig könnten sie zudem auch als Zwischenspeicher für erneuerbaren Strom fungieren. Trotz ihrer Bedeutung für die Verkehrs- und Energiewende wird die E-Auto-Batterie kontrovers diskutiert. Akteure aus dem ETH-Bereich der Initiative «Vorbild Energie und Klima» liefern verschiedene Publikationen mit wissenschaftlichen Fakten für eine solide Diskussionsgrundlage. Weiterlesen

2 Vote(s), Durchschnitt: 2,50

2 Vote(s), Durchschnitt: 2,50Modellbasierte Energieszenarien spielen eine wichtige Rolle beim Wandel des Energiesystems. Sie können Entscheidungsgrundlagen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft liefern. Doch bisher gibt es kaum Untersuchungen dazu, ob und wie Energieszenarien solche Entscheidungsprozesse unterstützen. Im SOUR-Projekt ProdUse («Closing the gap between model-based energy scenarios and its potential users to support evidence-based decision-making for the transformation of the Swiss energy system») gewannen die Forschenden Erkenntnisse, welche Faktoren die Nutzung und damit die Wirkung der Energieszenarien beeinflussen. Weiterlesen

7 Vote(s), Durchschnitt: 4,57

7 Vote(s), Durchschnitt: 4,57Ob EFH oder Industriegebäude – Sonnenstrom ist gefragt

Ob auf dem Dach des Einfamilienhauses oder der Industrieanlage: Sonnenenergie ist gefragt. Das zeigt die Statistik Sonnenenergie für das Jahr 2022, die im Auftrag des Bundesamts für Energie seit 2001 jedes Jahr erstellt wird. Die neu installierte Photovoltaik-Leistung stieg gegenüber 2021 um 58 % auf den neuen Rekordwert von 1083 Megawatt (MW). Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

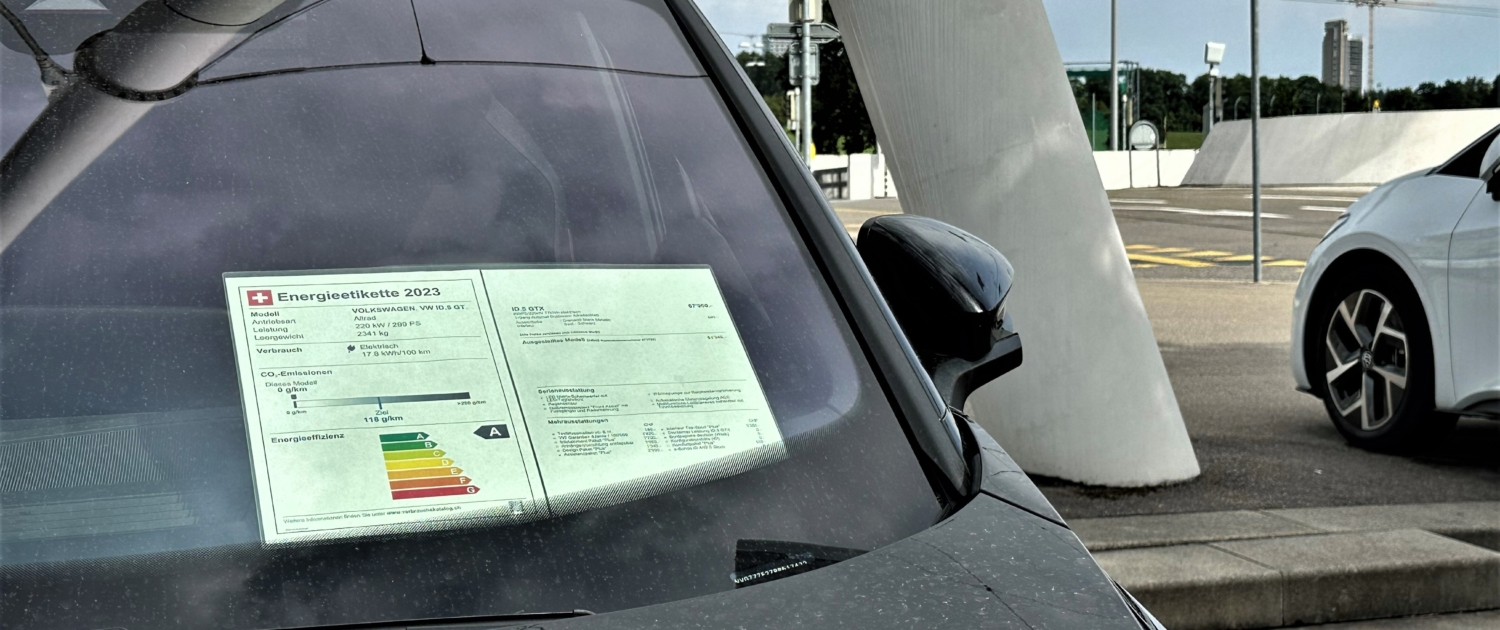

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Warum ein E-Auto nicht automatisch in der Kategorie A ist

Ursprünglich hatten die meisten E-Autos Bestnoten erhalten – punkto Energieeffizienz. Seit dem 1. Januar 2023 sind E-Autos auch in der Kategorie B oder C. Insbesondere bei E-Auto-Besitzerinnen und -Besitzern hat das Fragen aufgeworfen. Energeiaplus erklärt, warum die Energieetikette per Anfang Jahr angepasst wurde und warum die Grundlagendaten jährlich aktualisiert werden. Weiterlesen

9 Vote(s), Durchschnitt: 4,56

9 Vote(s), Durchschnitt: 4,56Wärmeversorgung: «Bis 2050 liegt noch einiges drin.»

Bis 2050 soll die Schweiz unter dem Strich klimaneutral werden. Im Gebäudebereich heisst das konkret, dass zahlreiche fossile Heizungen durch erneuerbare Systeme ersetzt werden müssen. Wie soll die Wärmeversorgung klimaneutral werden? Welche Rolle spielen Fernwärme und Wärmepumpen? Rita Kobler, Fachspezialistin für Erneuerbare Energien im Bundesamt für Energie hat in einem Interview für das Online-Magazin Klimadreh von IWB, das Energeiaplus hier ebenfalls publiziert, über Hindernisse, Chancen und Technologien gesprochen.

Paul Drzimala: Fangen wir mit ernüchternden Zahlen an: Gebäude machen in der Schweiz noch immer rund ein Drittel der CO2-Emissionen aus. Auch absolut ist die Zahl hoch. Warum?

Rita Kobler ist zuständig für Erneuerbare Energien im Bundesamt für Energie; Bild: BFE

Rita Kobler: Weil wir viel heizen. In der Schweiz liegt die Durchschnittstemperatur zwischen 12 und 16 Grad. Deshalb brauchen wir viel Energie zum Heizen. Zwar wird im Neubaubereich zum Glück immer mehr erneuerbar geheizt, aber bei Sanierungen hat es lange geharzt. Seit vier Jahren sieht man einen massiven Anstieg bei den Verkaufszahlen von erneuerbaren Heizsystemen. Aber wir haben halt etwa eine Million Einfamilienhäuser, 500?000 Mehrfamilienhäuser und noch einige Dienstleistungsgebäude. Die umzurüsten, da reichen 40?000 Wärmepumpen pro Jahr noch nicht.

Wir heizen also viel. Geht der Wärmebedarf aufgrund der Klimaerwärmung zurück?

Gemäss den Energieperspektiven des Bundes geht er zurück, aber weniger aufgrund des Klimas, sondern weil man Gebäude besser dämmt. Viele Altbauten sind schlecht gedämmt und verlieren viel Energie. Dann gibt es weitere Veränderungen wie Verdichtung und Bevölkerungswachstum, die zusammenspielen. Insgesamt gehen wir davon aus, dass der Energiebedarf für Raumwärme – heute etwa 100 Terawattstunden pro Jahr – um etwa 30 Prozent zurückgehen wird. Ein grosser Teil aufgrund besserer Dämmung und des effizienteren Betriebs von Gebäuden. Inzwischen merken wir auch, dass die Digitalisierung wirkt. Es gibt zum Beispiel Lösungen der Ventilhersteller, die den Installationsfirmen helfen. Bis 2050 liegt da noch einiges drin.

Ein anderer positiver Befund sind die Verkaufszahlen. Insbesondere Wärmepumpen und Holzheizungen legen zu. Was treibt diese Entwicklung an?

Natürlich hat der Krieg in der Ukraine den Trend noch einmal verstärkt. Aber schon in den drei Jahren davor haben sich die Verkaufszahlen jährlich verdoppelt. Treiber sind einerseits das Gebäudeprogramm des Bundes und seine Fördermittel. Dann sind es die kantonalen Energiegesetze, die stetig verschärft wurden – Basel-Stadt ist da Vorreiterin. Ausserdem gibt es mehr Sensibilisierung und Beratung wie unsere Impulsberatungen beim BFE. Und schliesslich wird der Klimawandel immer sichtbarer. Wir sehen, wie die Gletscher zurückgehen, Jahr für Jahr zeigen sich neue Schäden: heute eine Flutkatastrophe, morgen ein Waldbrand. Das lässt die Eigentümerinnen und Eigentümer umdenken. Sie fragen konkret nach erneuerbaren Energien und wollen nichts mehr hören von Öl und Gas.

Auch wenn der Anteil von Öl- und Gasheizungen zurückgeht, werden sie noch immer verkauft. Wer kauft sie?

Der Kanton Zürich hat vor längerer Zeit eine Umfrage gemacht, und dort kam heraus, dass Alternativen oft schlicht nicht in Betracht gezogen wurden. Und wenn, haben die Installationsfirmen eher die Probleme als die Lösungen betont. Wenn die Eigentümerinnen und Eigentümer nicht nachgehakt haben, war der Ersatz durch ein fossiles System schnell passiert. Das kippt langsam, auch wenn noch immer manche Menschen skeptisch gegenüber erneuerbaren Energien sind. Zudem gibt es echte Knacknüsse, gerade bei älteren Gebäuden. In denen wohnen oft Leute im Pensionsalter, die in den letzten Jahren tendenziell zu wenig investiert haben. Und wenn die jetzt das Heizsystem wechseln, wird das kurzfristig teuer. Es würde sich zwar langfristig amortisieren, aber sie können aufgrund der Tragbarkeit ihre Hypothek nicht mehr erhöhen. Das ist der finanzielle Aspekt. Bei Mehrfamilienhäusern kommt das Vermieter-Mieter-Dilemma zum Tragen. Die Mieterinnen und Mieter zahlen die Nebenkosten?…

… und die Eigentümerinnen und Eigentümer investieren, profitieren aber nicht.

Die Investitionen können sie abwälzen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Hypothekarzinssatz. Man geht davon aus, dass viele Vermieterinnen und Vermieter mit den Mietzinsen nicht runter sind, obwohl der Hypothekarzins gesunken ist. Wenn aber eine Vermieterin oder ein Vermieter Investitionen auf die Mieten überschlagen will, braucht es eine Mietvertragsänderung. Weil dann auffallen würde, dass der Mietzins nicht angepasst wurde, investieren sie lieber nicht. Andere wissen gar nicht, wie das mit dem Umwälzen funktioniert. Es gibt viele Privatpersonen, die Mehrfamilienhäuser besitzen und Wohnungen vermarkten. Das sind nicht alles Immobilienhaie, die grossen Gewinn machen wollen. Aber sie wollen Stabilität und scheuen deshalb Veränderungen. Das merkt man auch im städtischen, dicht besiedelten Bereich, wo gemeinsame Lösungen oft die besten sind. Sich selbst zusammentun ist schwer; da muss eine Fernwärmebetreiberin da sein, die direkt eine Offerte vorlegt.

Ihr Spezialgebiet sind Wärmepumpen. Eignen die sich überall bei Sanierungen? Oder wird bei schlecht isolierten Altbauten die Vorlauftemperatur zum Problem?

Mit den heutigen Kältemitteln ist die Vorlauftemperatur technisch nie ein Problem. Das Problem ist vielmehr, dass man die Frage, wie viel Energie ein Gebäude braucht, nicht immer stellt. Viele Bestandsgebäude sind sehr schlecht eingestellt. Denn früher hat man, salopp gesagt, halt einfach geheizt. Dann kamen die Brennwertkessel, die eigentlich effizienter wären, wenn das System gut einreguliert ist. Das hat aber niemand verlangt, im Gesetz wurden nur die Brennwertkessel selbst gefordert. Erst heute mit den Wärmepumpen kommt die Effizienzdiskussion auf. Jetzt haben alle das Gefühl, Effizienz wäre ein Problem der Wärmepumpen, dabei wäre sie bei Öl- und Gasheizungen bereits gefragt gewesen. In vielen Gebäuden wurden vielleicht mal die Fenster ersetzt. Aber danach hat niemand geprüft, ob man die Vorlauftemperaturen senken kann. Deshalb werden auch heute Wärmepumpen zu gross dimensioniert, sogar im Industriebereich, wo Vorlauftemperaturen bis zu 160 Grad möglich sind. Würde man mehr Geld in Planung investieren, könnte man insgesamt sparen.

Das heisst auch: Man thematisiert den grossen Stromverbrauch, aber der grosse Ölverbrauch interessiert niemanden.

Ja, das ist aber ein weltweites Problem. Erdöl ist endlich und deshalb sehr wertvoll. Wir benötigen es ja auch für die Herstellung von Medikamenten. Trotzdem verschwenden wir es einfach. Weil die externen Kosten nicht eingepreist sind; Umweltverschmutzung ist oft leider noch gratis.

Zurück zur Schweiz. Die Kantone haben inzwischen verschiedene Instrumente, um den Wandel zu erneuerbarer Wärme voranzutreiben: von Verboten über Förderprogramme hin zu Informationskampagnen. Was ist effektiv?

Zur Person:

Rita Kobler ist Umweltnaturwissenschaftlerin und Gebäude-Energie-Ingenieurin. Sie arbeitete sechs Jahre als Projektleiterin in der Abteilung EnergieContracting im Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz). Seit 2012 ist sie zuständig für die Wärmepumpentechnologie beim Bundesamt für Energie als Fachspezialistin erneuerbare Energien. Im Rahmen von EnergieSchweiz betreut sie Projekte zur Effizienzsteigerung, zur Qualitätssicherung, zum Wissenstransfer und zur Kommunikation mit Endkundinnen und Endkunden.

Gesetzliche Vorgaben wirken einfach. Punkt. Das hat man bei Neubauten gesehen, als die 80-20-Regel eingeführt wurde, die entweder einen Teil erneuerbare Energie gefordert hat oder sonst eine bessere Dämmung. Viele Generalunternehmen, die grosse Neubauprojekte planen, haben gesagt, dass ihnen die konkreten gesetzlichen Vorgaben eigentlich egal sind. Für sie ist es wichtig, dass sie die Vorgaben von Anfang an kennen, wenn sie die Ausschreibung machen. Als die neuen Energievorschriften für den Neubaubereich gekommen sind, war für sie klar: Jetzt wechseln wir auf Erneuerbare. Natürlich gibt es auch dort welche, die sich sträuben. Aber für die meisten gilt: Jede Diskussion, die sie nicht führen müssen, ist gespartes Geld. Und erneuerbare Energien sind im Wärmebereich auch meist einfach umzusetzen. Ausnahmen gibt es zum Beispiel in Berggebieten. Aber da bieten die Kantone Hand, tragbare Lösungen zu finden.

Schauen wir auf die Städte. Dort gibt es Fernwärmenetze, die oft mit Wärme aus Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) versorgt werden. Die verbrennen Kunststoffe und setzen damit fossiles CO2 frei. Wie gehen die damit um?

Auf die KVA kommen verschiedene Herausforderungen zu, aber die haben sie alle auf dem Radar. Eine ist, dass irgendwann im Zuge der Kreislaufwirtschaft die Abfallmenge abnehmen wird. Aber niemand weiss, wann das passiert. Man redet zwar davon, es gibt politische Vorstösse, um die Rahmenbedingungen für die Kreislaufwirtschaft zu verbessern. Trotzdem geht die Abfallmenge nicht zurück. Und die KVA haben den Auftrag, den Abfall zu verwerten. Die andere Herausforderung ist, die CO2-Bilanz zu verbessern. Im Winter haben Fernwärmenetze oft noch CO2-intensive Wärme, da Gas genutzt wird, um die Spitzen abzudecken. Deshalb investieren sie in Speicher, um diese Spitzen nicht zu haben. EWB in Bern will in einem Untergrundspeicher Wärme saisonal speichern. Ausserdem laufen Bestrebungen, dass man auch mit den Wärmebezügerinnen und -bezügern versucht, verbrauchsseitig die Spitzen zu glätten. Doch am Ende wird immer ein Teil an CO2-Emissionen bleiben, den man abscheiden muss. Aber dieser Vorgang ist sehr aufwendig und damit teuer. Wenn wir nicht wollen, dass die Kosten für die Klimaneutralität exorbitant sind, müssen wir erreichen, dass die Emissionen so tief wie möglich sinken. Denn dann müssen wir auch weniger CO2 abscheiden.

In Städten wie Basel gibt es Fernwärmenetze, die ausgebaut werden sollen. Welchen Anteil werden diese an der Dekarbonisierung der Wärme in der Schweiz haben?

Wir gehen davon aus, dass von der Wärme, die wir 2050 benötigen, 17 bis 22 Prozent Fernwärme sein werden. Das leiten wir aus der heutigen Entwicklung ab, die wir laufend korrigieren. Und wenn wir dieses Ziel sehen, heisst dass, dass wir jetzt den Ausbau forcieren müssen.

Manche sehen den Ausbau als logistisches Problem. Wie schätzen Sie das ein?

Es braucht sicher Zeit, das können wir nicht von heute auf morgen machen. Aber die Nachfrage ist gerade sehr hoch, in ganz Europa. Das heisst, dass der Markt zu spielen beginnt. Wir werden in der Folge mehr Innovation sehen, zum Beispiel durch mehr Modulbauweise. Sicher hilft auch die Digitalisierung, dass man etwa den hydraulischen Abgleich bereits via Smartphone im Stockwerk machen kann. Das digitale Bauen ist heute erst bei Neubauten Standard, vielleicht gibt es dort bald einen Sprung, dass es auch bei Sanierungen zum Einsatz kommt. An solche Skalierungen darf man glauben. Man hat lange von einem Sanierungsstau geredet. Jetzt sind wir in einer neuen Phasen mit viel Schwung, da muss manches noch anlaufen. Aber danach reagieren die Firmen. Das ist der Vorteil einer Marktwirtschaft, dass dieser Mechanismus funktioniert.

Immer wieder ist von Lieferengpässen bei Heizungsherstellern die Rede. Wie gross ist dieses Problem?

Ich glaube, das wird sich einpendeln, aber es wird noch eine Weile dauern. Eine Zeit lang gab es auch noch Verzerrungen durch Covid-19; die Chipknappheit hat auch Heizungen betroffen. Dann geopolitische Effekte wie der Krieg in der Ukraine, dessen Wirkung auf die Lieferketten aber wieder nachgelassen hat. Ich hoffe natürlich sehr, dass es zu keiner Eskalation in Taiwan kommt, denn das Land hat eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft. Früher waren stabile Prognosen etwas einfacher. Aber ich denke auch, dass die Leute gemerkt haben, dass man etwas früher planen muss. Wenn man rechtzeitig auf seine Installateurin oder seinen Installateur zugeht, kann sie oder er auch planen und einkaufen.

Und die Fachleute? Reichen die für die Ausbau- und Sanierungswelle?

Wir brauchen gute Leute in der Installation, in der Planung, im Service. Ja: Wir haben da einen grossen Bedarf. Aber es gibt auch Bildungsoffensiven auf verschiedenen Kanälen. Vielleicht gelingt es dabei noch mehr, herauszustreichen, wie heterogen diese Branche ist. Ich habe Kontakt mit vielen Leuten, und der gegenseitige Umgang ist sehr angenehm. Es wäre gut, das noch mehr zu zeigen, damit zum Beispiel auch junge Frauen abgeholt werden können. 50 Prozent der Bevölkerung werden nur wenig angesprochen für diese Berufe. Denn es ist eine sehr vielfältige Branche mit toller Arbeit. Wenn man einen sicheren Arbeitsplatz sucht, sollte man hier einsteigen.

Sie beobachten die technischen Entwicklungen im Heizungsbereich schon lange. Was für grosse Fortschritte gab es, und welche erwarten Sie?

Der grosse Fortschritt wird die komplett ins Energiesystem integrierte Wärmepumpe sein. Aktuell boomt der Zubau von Photovoltaikanlagen, die Strom bereitstellen, der genutzt werden will, Netze, die entlastet werden wollen. Dieser Prozess der Systemintegration von Wärmepumpen wird von Photovoltaikanlagen getrieben. Auch die Visualisierung der Energietechnik hat viel ausgelöst. Die Leute reden über ihre Solaranlagen, zeigen die Daten herum, posten sie im Internet. Solche Sprünge gab es in der Vergangenheit nicht. Das lag auch daran, dass der Markt lange stagniert hat. Die Hersteller hatten Angst, dass ihre Geräte zu teuer werden, und die Leute dann bei Öl- und Gasheizungen bleiben. Doch jetzt ist die Botschaft angekommen, und der Markt reagiert. Dieser Effekt von Gesetzen wird manchmal unterschätzt. Denn wenn die Industrie weiss, wo sie sich anpassen muss, kann sie auch investieren.

Was fehlt denn der Schweiz noch für den kompletten Umstieg von fossilen auf erneuerbare Wärmequellen?

Nichts. Es ist so einfach. Wir müssen umsteigen aus verschiedenen Gründen, und wir können es, wenn man einige spezialisierte Hochtemperaturanwendungen ausklammert. Wir wissen, wo es langgeht, und wir haben die Mittel dazu. Jetzt müssen wir umsetzen.

Interview. Paul Drzimalla, im Auftrag von IWB für das Magazin Klimadreh

Bild: Shutterstock; Stock Photo ID: 2268925397; Frank HH

4 Vote(s), Durchschnitt: 3,75

4 Vote(s), Durchschnitt: 3,75Grundwasser als Wärmespeicher zum Heizen und Kühlen – das Beispiel Swatch-Omega

Kühlen oder Heizen mit Grundwasser ist eine erprobte Technologie. Swatch-Omega in Biel geht noch einen Schritt weiter: Das Grundwasser wird in einem ausgeklügelten Kreislauf im Winter zum Heizen und im Sommer zum Kühlen der Gebäude genutzt. Was ist daran speziell? Wie funktioniert es? Und kann das ein Modell für die Zukunft sein? Energeiaplus mit Antworten auf diese Fragen. Weiterlesen

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00

1 Vote(s), Durchschnitt: 5,00Kontakt

Bundesamt für Energie

Pulverstrasse 13

3063 Ittigen

Postadresse:

Bundesamt für Energie

3003 Bern

Telefonnummern:

Hauszentrale +41 58 462 56 11

Pressestelle +41 58 460 81 52

Soleol Energy Systems AG

Soleol Energy Systems AG BFE

BFE Zeljko Gataric / SPPA Architekten

Zeljko Gataric / SPPA Architekten Shutterstock

Shutterstock ©Adobe Stock

©Adobe Stock shutterstock

shutterstock Shutterstock

Shutterstock BFE Brigitte Mader

BFE Brigitte Mader shutterstock

shutterstock Swatch Group

Swatch Group